Как стать волевым человеком | 4 главных волевых качества человека

Содержание статьи

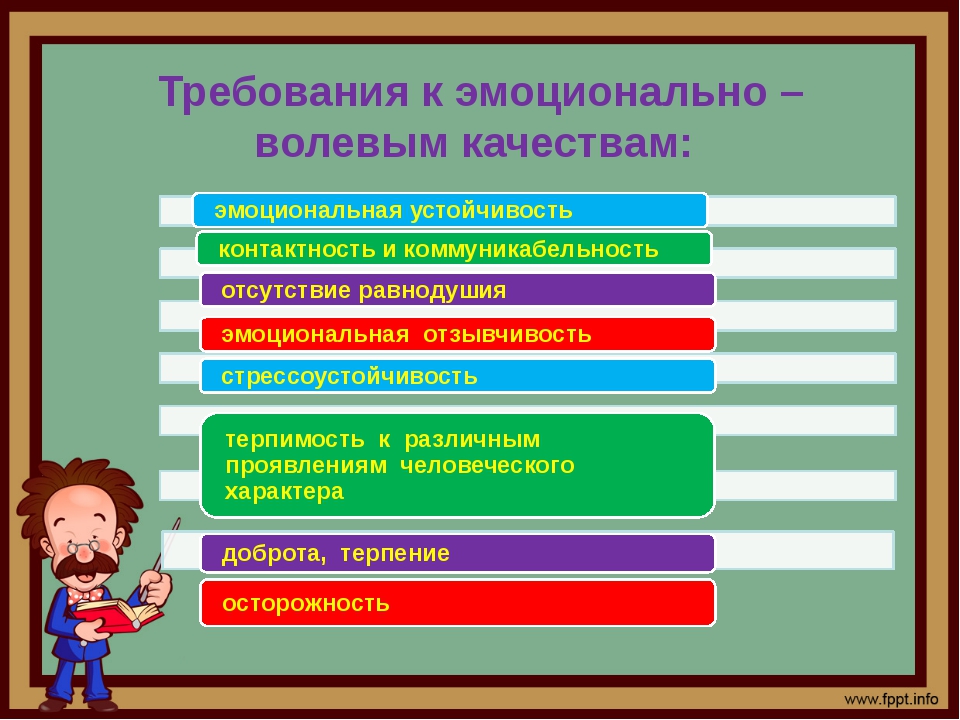

Волевые качества – это свойства личности, которые проявляются в различных ситуациях и требуют преодоления трудностей в характере человека. Их проявление определяется нравственными установками, мотивами человека или врождёнными особенностями нервной системы. Развитие волевых качеств проходит в течение жизни под определёнными обстоятельствами, но могут быть развиты упорной работой над собой.

4 главных волевых качества

К волевым качествам относятся:

1. решительность,

2. целеустремлённость,

3. сила воли,

4. настойчивость.

№1 — Решительность

Решительность – это способность отметать сомнения, быстро и самостоятельно принимать решения в любых сложившихся обстоятельствах, в том числе рискованных. Реализовывать в действии. Брать ответственность за результат на себя, никого не подводить, никем не прикрываться.

От решительности зависят спортивные достижения, выбор будущей профессии, успех в делах, материальное состояние.

Люди, которые в силу своей профессиональной деятельности обязаны быть решительными: врачи, спасатели, водители, пилоты, инкассаторы, охранники и многие другие.

От решительности врача и спасателя, пилота и водителя зависят жизни людей.

В целом качество полезное и необходимое. Благодаря ему можно получить хорошую профессию, найти высокооплачиваемую работу, улучшить финансовое состояние.

В большей степени качество закладывается в детстве, поэтому взрослому человеку, который и шагу без чьей-либо подсказки сделать не может, сложно себя перевоспитать. Но осуществимо.

Как действует решительный человек:

- принимает решение;

- действует;

- получает положительный или отрицательный конечный результат.

Как действует нерешительный человек:

- принимает решение;

- боится;

- сомневается;

- испытывает неуверенность в выбранном решении;

- переживает;

- снова сомневается;

- разочаровывается;

- перегорает и отпускает мысль.

Вывод

Как видно из модели поведения нерешительного человека, он опасается проблем, боится взять на себя ответственность, сомневается, находится в растерянности, ждёт помощи и одобрения со стороны.

Если рядом не будет человека, который уговорит принять решение и действовать, любая задумка останется нереализованной. Решительный человек, после принятия решения, начинает действовать. Он не боится, что выбранный путь приведёт к фиаско.

Как развить решительность?

Самый простой способ развить решительность – начать действовать, отбросив все сомненья. Пережить первую неудачу и удачу, после чего все последующие решения и их реализация дадутся легко.

Начните с малого

Заведите тетрадь, запишите планы. Ставьте плюсы на реализованных задачах, минусы – на остальных. Вы когда-то отучились в автошколе, но не смогли сдать экзамены в ГИБДД? Доведите дело до конца! Пусть вас не пугает, что придётся снова ходить на автодром, тратить деньги.

Запишите в тетради цель:

- доведение начатого дела до конца,

- получение прав.

Действуйте!

Не откладывайте дела до лучших времён. Не ищите поводы в нехватке времени, денег, здоровья, идей. Знайте, такое время никогда не наступит. Ближе к сроку появятся новые дела, старые уйдут на второй план и останутся навечно нереализованными.

Нет ни одного уверенного в банкротстве предпринимателя, который вкладывает десятки тысяч $ в собственное дело.

Просчитанный до мелочей бизнес-план не даёт 100% гарантии. Взбалмошные предприниматели рискуют всеми накопленными деньгами, а менее рискованные – выработали чёткое правило: не вкладывать в бизнес более 10% от своего капитала.

Это поможет не раскиснуть в случае провала, и приумножить состояние при удаче в делах. Но все они не боятся действовать, потому что обладают решительностью. Поэтому главное правило развития решительности – действовать!

№2 — Целеустремлённость

Целеустремлённость – это направленность на результат деятельности. Без этого волевого качества сложно продвинуться по карьерной лестнице, похудеть, в спорте получить МСМК.

Как и решительность, целеустремлённость развивается с детства. Потерять её можно в любом возрасте. У детей целеустремлённость пропадает, чаще всего, из-за запретов родителей и учителей. У взрослых людей она исчезает ввиду разных обстоятельств, в том числе потери интересов.

Как развить целеустремленность?

Чтобы восстановить или развить целеустремлённость, нужно постоянно ставить цели, двигаться к ним и анализировать результат.

Начните с малого. Например, при желании заняться велопрогулками, поставьте цель: купить велосипед. На момент постановки задачи не нагнетайте, что он дорогой, а для езды не хватает времени. Купите копилку или откройте пополняемый банковский счёт. Ежемесячно откладывайте 5–10% от доходов. Через полгода загляните в тайник. Узнайте, сколько денег получилось собрать. Зайдите в интернет и посмотрите, какой велосипед вы можете купить за накопленные деньги.

Таким образом, можно найти работу с устраиваемой зарплатой или продвинуться по карьерной лестнице. Если на имеющейся работе повышение не светит, нужно поставить цель: должность начальника отдела за год. Опишите возможные способы реализации плана и действуйте. Составьте хорошее резюме. Ежедневно после работы рассылайте его на электронные ящики потенциальных работодателей. Подавайте объявления в бесплатные и платные газеты, принимайте приглашения на собеседования. В течение года вы встретитесь с работодателем, который согласится взять человека без управленческого опыта.

Если на имеющейся работе повышение не светит, нужно поставить цель: должность начальника отдела за год. Опишите возможные способы реализации плана и действуйте. Составьте хорошее резюме. Ежедневно после работы рассылайте его на электронные ящики потенциальных работодателей. Подавайте объявления в бесплатные и платные газеты, принимайте приглашения на собеседования. В течение года вы встретитесь с работодателем, который согласится взять человека без управленческого опыта.

№3 — Сила воли

Сила воли – это основа самодисциплины, высокий уровень превосходства над своими слабостями, самоконтроль. Без силы воли сложно похудеть, бросить курить, добиться прогресса в спорте, учёбе и других делах. Это качество сложно развить без мотивации.

В детве ребёнку достаточно пообещать покупку игрушки, и он начинает усиленно изучать предметы, выполнять домашние задания, активней тянуть руки на уроках и приносить из школы пятёрки. У взрослых сила воли слабее, но найдя подходящий стимул, можно её воспитать.

Как развить силу воли?

Хотите одновременно бросить курить и похудеть, а всё вместе это называется – выработать силу воли? Придётся прибегнуть к лёгкой форме мазохизма.

Определитесь с мотивацией

Бросить курить и похудеть не являются сильным толчком. За этими действиями стоят другие цели. То есть, хочется похудеть, чтобы быть похожей на модель, носить 42-й размер одежды, позволить облегающие наряды, избавиться от целлюлита, наладить личную жизнь.

Бросить курить человеку сложнее из-за физической и психологической зависимости от никотина, поэтому мотивация должна быть сильнее её. Здесь отличным стимулом является страх за собственное здоровье и жизнь. Появляется он при кашле, слабости, тахикардии от никотина. Подкрепить мотивацию можно идеей о ежемесячной экономии денег на сигаретах.

Примеры

Чтобы развить силу воли в целом и в частности для отказа от переедания, можно найти картинку с идеальной фигурой. Смотреть ежедневно, ограничивать себя в еде, заниматься кардиотренировками и двигаться к конечному результату. Чем сильнее желание похудеть, тем жёстче диета и спорт. Не останавливайтесь на достигнутом результате, преодолевайте слабости, работайте над собой.

Чем сильнее желание похудеть, тем жёстче диета и спорт. Не останавливайтесь на достигнутом результате, преодолевайте слабости, работайте над собой.

Чтобы бросить курить, ежедневно смотрите на картинки здоровых и больных лёгких, считайте сэкономленные деньги. Делайте многокилометровый забег. Сравнивайте ощущения от самочувствия в былые времена и после курения. Когда до вас дойдёт, что курением вы сгубили здоровье, но его ещё можно восстановить, сила воли переборет привычку.

Хотите выучить иностранный язык, но опять не хватает силы воли? Возьмите за правило ежедневно учить урок и выполнять задание. Не усидели? Пропустили лекцию из-за недостатка силы воли? Выполните двойной объём работы. Со временем придёт понимание, что легче развить силу воли.

Есть ещё отличный способ для развития качества. Заключается в отказе от сладкого. Тренировка рассчитана на 30 дней. Если в течение месяца сила воли подвела, была съедена маленькая шоколадка, нужно себя наказать: Посмотрите на этикетке от шоколадки содержание калорий на 100 г. Посчитайте, сколько вы употребили. В среднем во время пробежки расстояния в 1 км сгорает 25 ккал. Разделите съеденные с шоколадкой калории на 25. Получите цифру в километрах. Столько км вам придётся бежать. Пробежку не откладывать на завтра! Утром шоколадка – вечером бег.

Посчитайте, сколько вы употребили. В среднем во время пробежки расстояния в 1 км сгорает 25 ккал. Разделите съеденные с шоколадкой калории на 25. Получите цифру в километрах. Столько км вам придётся бежать. Пробежку не откладывать на завтра! Утром шоколадка – вечером бег.

Таким образом, воспитывая себя и контролируя каждое действие, воспитывается сила воли.

№4 — Настойчивость

Настойчивость – волевое качество характера человека, которое перекликается с упрямством. Качество можно рассмотреть на примере обучения.

Чтобы усвоить изученный материал, некоторое время придётся частенько к нему возвращаться и повторять. Только настойчивый человек способен возвращаться к старым учебникам в условиях катастрофической нехватки времени, когда на пятки наступает новый материал.

В детском возрасте сложно привить настойчивость к учёбе. Она развивается с возрастом. Но настойчивость у ребёнка проявляется в других моментах, например, в просьбах что-нибудь купить.

Как развить настойчивость?

Чтобы развить качество, нужно постоянно заставлять себя выполнять одни и те же действия до результата. Если цель развития настойчивости – освоение иностранного языка, заставьте себя ежедневно учить по 30 новых слов, повторять тридцатку из вчерашнего дня. Учите новые, повторяйте старые – пока иностранные слова не будут отскакивать от зубов.

Если цель развития настойчивости – освоение иностранного языка, заставьте себя ежедневно учить по 30 новых слов, повторять тридцатку из вчерашнего дня. Учите новые, повторяйте старые – пока иностранные слова не будут отскакивать от зубов.

Ещё 1 хороший способ для развития общей настойчивости достигается изнурительным спортом. Вид спорта может быть любой, но в общих чертах рассмотрим на беге.

Поставьте цель: марафон на 10 км. Попробуйте прибежать к конечной точке за 1 день. Через пот, слабость, усталость бегите 10 км без остановки. Ежедневно увеличивайте километраж, доходите до финиша. Если вы научитесь настойчиво доводить дела от начала до конца за короткий срок, удача всегда будет на вашей стороне. Она любит настойчивых людей!

В заключение

Волевых качеств, которых человеку может не хватать, много. Есть ещё смелость, уверенность, мужество, которые, так или иначе, схожи по методу проявления и развития с решительностью. Инициативность – отклик целеустремлённости, сила воли – самоконтроля, самообладания, выдержки и дисциплинированности. Настойчивость схожа с упрямством. Чтобы не хвататься за всё подряд в первую очередь развивайте решительность и силу воли. Если получится, все остальные качества дадутся без труда.

Настойчивость схожа с упрямством. Чтобы не хвататься за всё подряд в первую очередь развивайте решительность и силу воли. Если получится, все остальные качества дадутся без труда.

0 0 vote

Рейтинг статьи

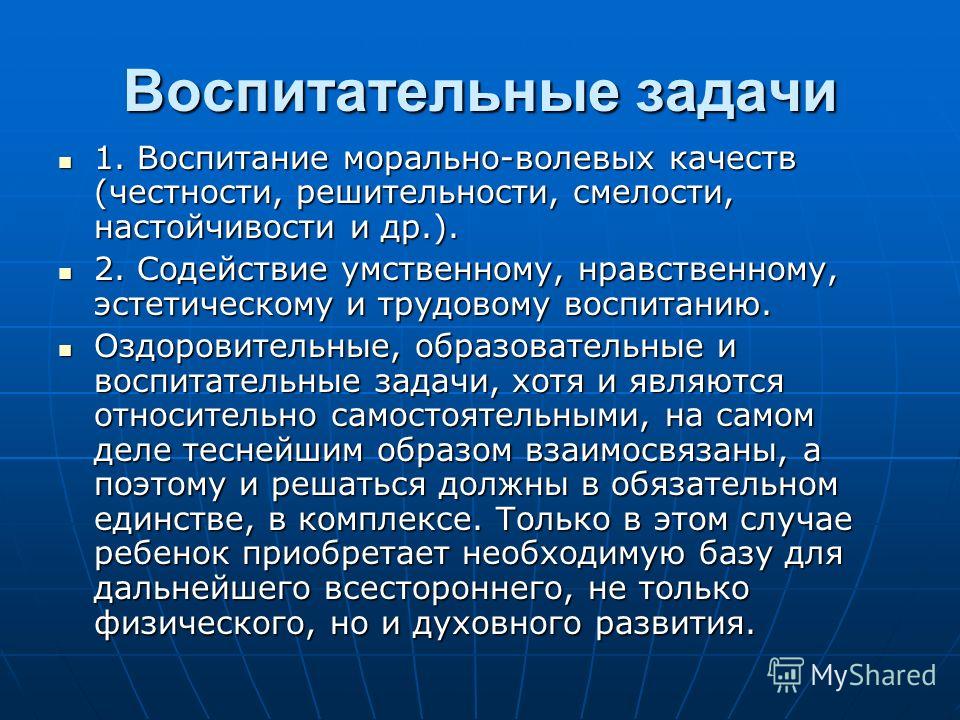

Формирование волевых свойств и деловых качеств личности Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

Ходжаева Мубина Джалоловна —

кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка ТГУПБП

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ СВОЙСТВ И ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

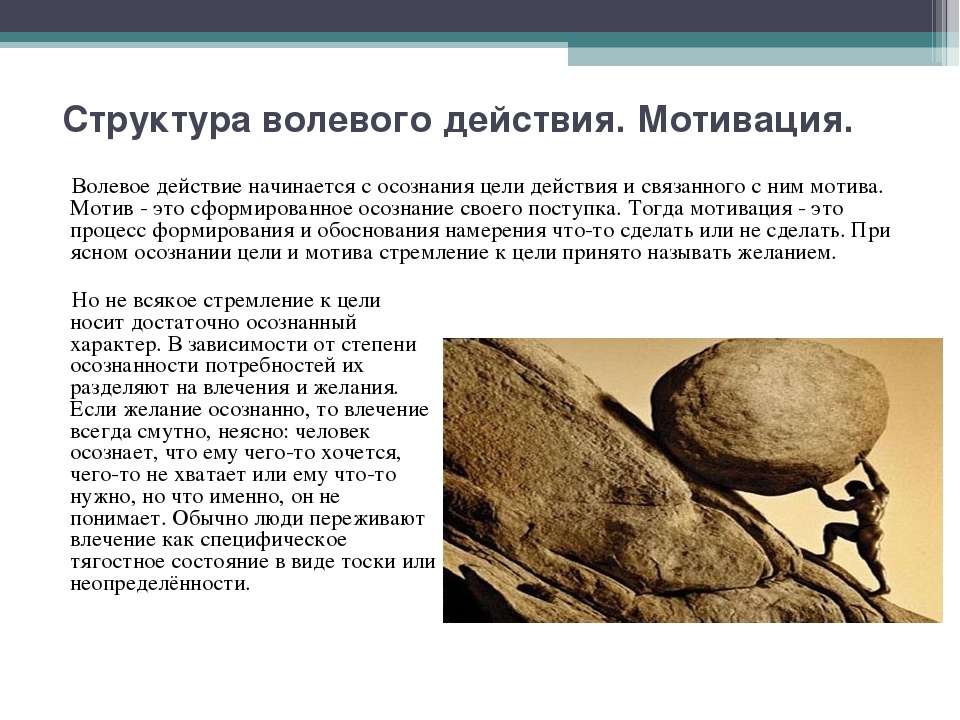

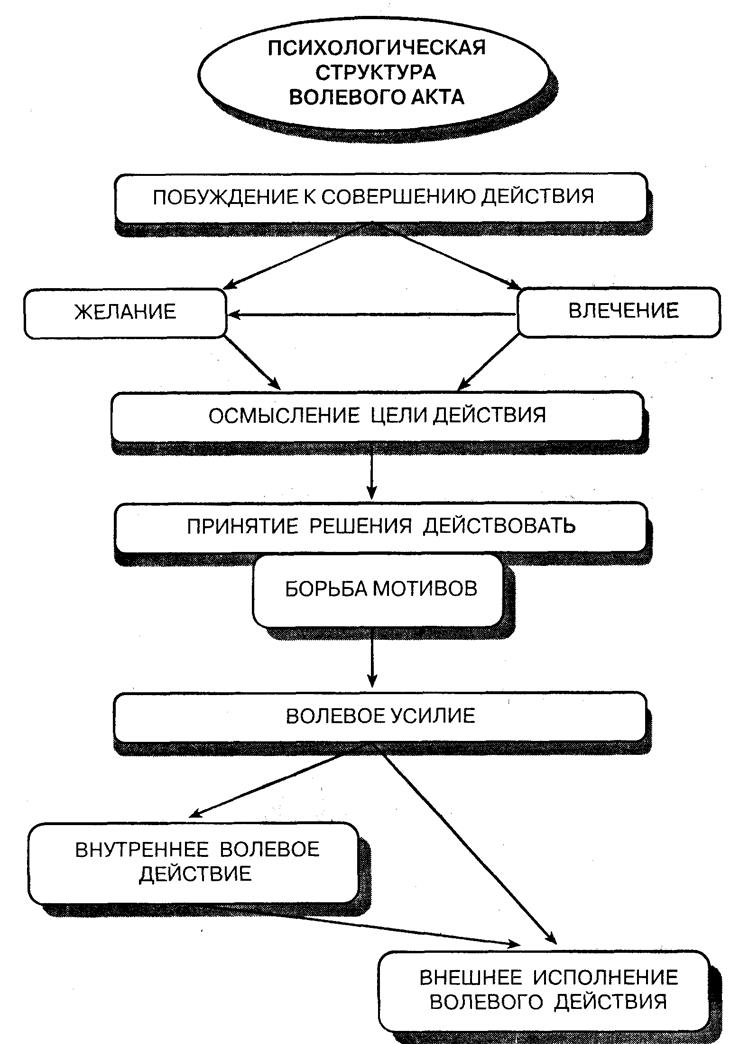

Нередко, принимая какое-то решение и понимая необходимость действовать, человек не спешит выполнить его. Даже психологи не всегда могут объяснить, почему люди иногда ничего не предпринимают для осуществления своих планов, решений, удовлетворения даже остро необходимых потребностей. Когда люди, обладающие необходимыми знаниями, придерживающиеся близких убеждений и взглядов на жизнь, с разной степенью интенсивности приступают к решению стоящей перед ними задачи или когда при столкновении с трудностями одни из них прекращают свои попытки, а другие действуют с удвоенной энергией — эти явления связывают с такой особенностью психики как воля.

Проблема воли, волевой регуляции поведения и деятельности человека давно занимает умы ученых. До сих пор нет единого взгляда на механизмы воли, вплоть до полного отрицания воли как самостоятельного психического феномена, противопоставления воли чувствам и разуму. Таким образом, воля неразрывно связана с разумом, сознанием человека, поскольку произвольное управление всегда сознательное и преднамеренное.

Задачей воли является управление нашим поведением, сознательная саморегуляция нашей активности, особенно в тех случаях, когда возникают препятствия для нормальной жизни.

Творческая жизнь и деятельность людей, решающих практические задачи в области развития экономики, науки, техники, культуры и искусства требуют от человека большой активности и напряжения физических и духовных сил. Вот почему каждый, кто имеет конкретные цели в своей жизни и прикладывает вполне определенные усилия для их осуществления и воплощения задуманного в реальность, должен обладать необходимыми волевыми качествами.

Трудно переоценить значение воли в жизни человека. Она необходима в обычной, повседневной жизни и особенно в трудные моменты, когда приходится преодолевать большие препятствия. Напротив, слабовольные люди не только не могут совершать больших дел, но не справляются и с повседневными жизненными задачами, оказываются недостаточно работоспособными, нуждаются в помощи, в опеке других. Некоторые из них становятся жертвами низменных страстей, отрицательных привычек, на преодоление которых у них не хватает силы воли (алкоголики, наркоманы).

Мужество, смелость, терпение, настойчивость и другие волевые качества высоко ценятся только в том случае, если они направлены на дела, полезные для общества. Если же человек использует волю для того, чтобы

жить за счет других, угнетать людей ради личного благополучия, то такую волю нельзя рассматривать как положительное качество личности.

Воспитание воли ребенка один из центральных вопросов педагогики. Нередко приходится наблюдать детей нерешительных и неуверенных, с вялыми движениями, неустойчивых в своих желаниях, отступающих перед малейшими затруднениями. От них всегда слышишь: «Я не умею», «Я не хочу», «Я не знаю как». Если вовремя не принять необходимых мер, эти черты в дальнейшем разовьются в отрицательные качества, характерные для безвольных людей, и, напротив, правильное воспитание может не только исправить, но и не допустить появления этих черт [19:16].

Большая часть родителей отдает себе отчет, какое значение имеет воспитание нравственной, сознательной воли детей и какое трудное будущее ждет их, если в детстве не обратить внимания на воспитание этой важнейшей черты личности и тем сам не предупредить развития так называемого «безволия» [18:19].

Перевоспитать подросшего ребенка значительно труднее, чем правильно воспитывать его с раннего детства, так как плохие привычки мешают воспитанию хороших черт.

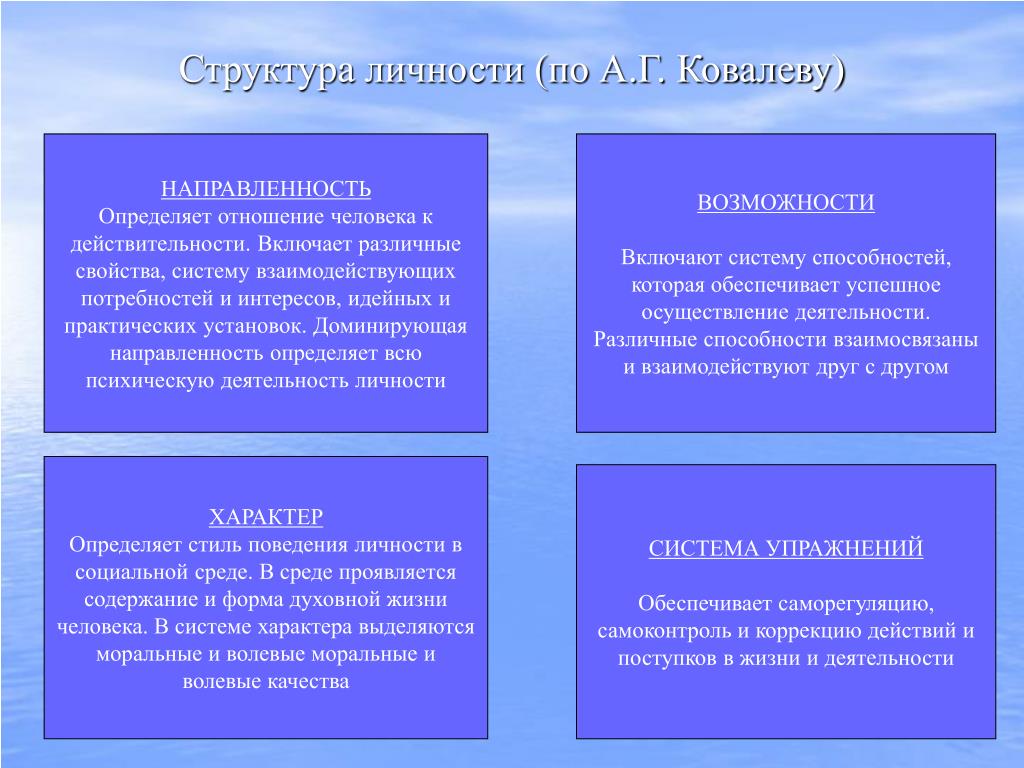

Под волей понимается сложный психический процесс, который вызывает активность человека и побуждает его действовать направленно. Воля является способностью человека преодолевать препятствия, добиваться поставленной цели. Конкретно она выступает в таких чертах характера, как целеустремленность, решительность, настойчивость, мужество, что способствуют формированию деловых качеств личности. Данные черты характера могут способствовать достижению как общественно полезных, так и антиобщественных целей. Для этого важно определить, каков мотив волевого поведения человека. «Храбрый поступок, мотив которого состоит в порабощении другого человека, в захвате чужого добра, в продвижении по службе, и храбрый поступок, мотив которого заключается в том, чтобы помочь общему делу, обладают, конечно, совершенно различными психологическими качествами»[20:36].

Волевые качества можно воспитывать у человека. И.П. Павлов подчеркивал, что человек — это единственная система, способная регулировать сама себя в широких пределах, т.е. может самосовершенствоваться.

И.П. Павлов подчеркивал, что человек — это единственная система, способная регулировать сама себя в широких пределах, т.е. может самосовершенствоваться.

Процесс трудового обучения и воспитания, осуществляемый в условиях общеобразовательной школы, содержит богатые возможности нравственно -волевого воспитания учащихся. Каковы же они?

Формированию чувства гражданского долга во многом способствует непосредственное участие школьников в общественно полезном труде. При этом важную роль играет выбор объектов деятельности. Изготовление учащимися учебных пособий, ремонт школьного оборудования, помещений, разбивка цветников вокруг школьных зданий, сооружение спортивных площадок, создание подсобного хозяйства и многие другие виды работ помогают воспитанию бережного отношения и любви к школе, ответственного отношения к делу, к людям, дисциплинированности. Занятия школьников техническим творчеством, овладение умением водить трактор, автомашину в определенной степени влияет на военно-техническую подготовку юношей, их готовность к службе в армии. Расчистка родников, бережный сбор лекарственных трав и т.д.— работа, которой занимаются учащиеся в походах по родному краю, при правильном их проведении, сопровождается выработкой у школьников бережного отношения к природе родного края.

При этом важную роль играет выбор объектов деятельности. Изготовление учащимися учебных пособий, ремонт школьного оборудования, помещений, разбивка цветников вокруг школьных зданий, сооружение спортивных площадок, создание подсобного хозяйства и многие другие виды работ помогают воспитанию бережного отношения и любви к школе, ответственного отношения к делу, к людям, дисциплинированности. Занятия школьников техническим творчеством, овладение умением водить трактор, автомашину в определенной степени влияет на военно-техническую подготовку юношей, их готовность к службе в армии. Расчистка родников, бережный сбор лекарственных трав и т.д.— работа, которой занимаются учащиеся в походах по родному краю, при правильном их проведении, сопровождается выработкой у школьников бережного отношения к природе родного края.

Оказание помощи семьям ветеранов войны и труда также связано с Трудовой деятельностью школьников, но особенность этого вида труда в гуманистической его направленности, в воспитании у детей готовности прийти на помощь человеку.

Коллективизм как черта личности формируется с первых лет обучения ребенка в школе. Сопутствуют, формированию коллективизма такие свойства личности, как трудовая и общественная активность, чувство долга и ответственности, товарищеской взаимопомощи, требовательности к себе и другим, уважение интересов коллектива.[21:157.]

Труд— основной источник материального и духовного богатства общества, главный критерий социального престижа человека, его священная обязанность, фундамент воспитания личности.

Воспитание этого качества у школьников осуществляется одновременно с формированием их убеждений, развитием общей культуры, приучением к регулярному, добросовестному труду и исполнению своих обязанностей. Для рациональной организации нравственного воспитания учащихся в процессе трудового обучения важно помнить, что сам процесс трудовой деятельности имеет нравственную основу, потому что через труд человек опосредованно выражает свое отношение к другому человеку.

Воспитание этого качества у школьников осуществляется одновременно с формированием их убеждений, развитием общей культуры, приучением к регулярному, добросовестному труду и исполнению своих обязанностей. Для рациональной организации нравственного воспитания учащихся в процессе трудового обучения важно помнить, что сам процесс трудовой деятельности имеет нравственную основу, потому что через труд человек опосредованно выражает свое отношение к другому человеку.Большое значение в выработке нравственно — волевых привычек поведения имеет общая атмосфера труда, коллективных отношений, взаимодействия учителя с учащимися. Нравственные переживания и нравственные отношения имеют глубокую личностную окраску. Они дают школьнику удовлетворение от благородного поступка (помощь другому в ситуации, когда сам очень сильно устал; в самостоятельно принятом решении и т.д.), вызывают угрызения совести при нарушении нравственных норм. Следует заметить, что чувство совести пробуждается у ребенка только по отношению к тому, кого он уважает и чьим мнением дорожит. Поэтому-то нравственное воспитание детей всегда сопряжено с собственным нравственным поведением учителя.

Поэтому-то нравственное воспитание детей всегда сопряжено с собственным нравственным поведением учителя.

Школьный возраст нуждается в широте чувств, и задача учителя состоит в том, чтобы помочь школьнику определить объекты чувств и придать им общественно ценную направленность. В этих целях следует включать учащихся в отношения, требующие от детей сотрудничества, сострадания, развивать тонкость чувств в отношении к другим, обогащать чувства ребенка идейно-нравственным содержанием, придавать чувствам удовольствия, радости, негодования нравственную направленность.

Ключевые слова: воля, деятельность человека, волевые качества, мужество, смелость, терпение, настойчивость, целеустремленность, решительность, положительное качество личности, преодолевать препятствия, добиваться поставленной цели, процесс трудового обучения и воспитания, нравственное воспитание, формирование деловых качеств личности. Key words: will, human activity, will quality, courage, braveness, patience, insistence, purposefulness, resoluteness, positive personal qualities, prevent hardness, achieve the purpose, the process of labor and educational breeding, formation of personal business qualities.

Key words: will, human activity, will quality, courage, braveness, patience, insistence, purposefulness, resoluteness, positive personal qualities, prevent hardness, achieve the purpose, the process of labor and educational breeding, formation of personal business qualities.

Список использованной литературы:

1. Андреева Г. М Социальная психология.- М.: Аспект Пресс, 1996.

2. Батракова С.Н. Основы профессионально-педагогического общения.-Ярославль, 1986.

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. — М., 1999.

4. Бодалев А.А., Ковалев Г.А. Психологические трудности общения и их преодоление // Педагогика, 1992. №5-6.- С.14-21.

5. Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. — М., 1988.

— М., 1988.

6. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики. — М., 1997.

7. Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения.- М., 1997.

8. Ерастов Н.П. Психология общения. — Ярославль, 1979.

9. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. — М., 1987.

10. Кашапов М.М. Теория и практика решения педагогической ситуации.-Ярославль, 1997.

11. Кондратьева С.В. Психолого-педагогические проблемы общения. -Гродно, 1982.

12. Леонтьев А. А. Психология общения.- М.: Смысл, 1997.

13. Лихачев Б.Т. Философия воспитания. — М., 1995.

14. Ломов Б.Ф. Общение и социальная регуляция поведения индивида. Психологические проблемы социальной регуляции поведения.- М., 1976.

Ломов Б.Ф. Общение и социальная регуляция поведения индивида. Психологические проблемы социальной регуляции поведения.- М., 1976.

15. Педагогическая психология./ Под ред. Н.В. Клюевой. — М., 2003.

16. Рубинштейн А. А. Психология общения. — М., 1991.

17. Общение и оптимизация совместной деятельности / Под редакцией Андреевой Г.М. и Яноушека Я.М. — М.: МГУ, 1987.

18. Воспитание воли ребенка // Дошкольное воспитание.- 2008, № 3.

19. Якунин В.А. Педагогическая психология. — СПб., 1998.

20. Зарецкая И. И. Содержание трудового воспитания школьников.- М., 1989.

21. Ушинский К. Д. Полное собрание сочинений. — М., 1978.

Ходжаева М. Д.

Д.

Формирование волевых свойств и деловых качеств личности

Творческая жизнь и деятельность людей, решающих практические задачи в области развития экономики, науки, техники, культуры и искусства, требуют от человека большой активности и напряжения физических и духовных сил. Вот почему каждый, кто имеет конкретные цели в своей жизни и прикладывает вполне определенные усилия для их осуществления и воплощения задуманного в реальность, должен обладать необходимыми волевыми качествами. Под волей понимается сложный психический процесс, который вызывает активность человека и побуждает его действовать направленно. Воля является способностью человека преодолевать препятствия, добиваться поставленной цели. Конкретно она выступает в таких чертах характера, как целеустремленность, решительность, настойчивость, мужество, что способствует формированию деловых качеств личности. Воспитание воли ребенка — один из центральных вопросов педагогики. Волевые качества у человека можно воспитать. Процесс трудового обучения и воспитания, осуществляемый в условиях общеобразовательной школы, содержит богатые возможности для нравственно — волевого воспитания учащихся.

Волевые качества у человека можно воспитать. Процесс трудового обучения и воспитания, осуществляемый в условиях общеобразовательной школы, содержит богатые возможности для нравственно — волевого воспитания учащихся.

Khodjaeva M.J.

Formation of will and personal business traits

Peoples ’ creative life and activity practical resolving matters in the sphere of economy, science, techniques and art promotion demands of human physical and spiritual power. In authors point of view the person who has concrete purpose and contributes a definite effort for its implementation into reality must possess some will qualities. Under will is understood a complex psychological process, which demands activeness and intricate him act purposefully. Will is an ability to prevent hardness and to achieve purpose. It concretely improves such traits of character as purposefulness, resoluteness, insistence and courage which brings into personal business quality formation. One of the main pedagogical matters is breeding of child’s will. The process of labor and educational breeding implementation in the level of secondary schools contains possibilities of educational will breeding.

One of the main pedagogical matters is breeding of child’s will. The process of labor and educational breeding implementation in the level of secondary schools contains possibilities of educational will breeding.

Сила воли: как развить и укрепить

Способность сознательно управлять своим поведением, или воля, играет важную роль в нашей жизни. Без нее невозможно стать по-настоящему значимым человеком и добиться успеха, поэтому вопрос о том, как развить силу воли, является весьма актуальным. Это сложное психическое явление, представляющее собой совокупность свойств личности, и начинать его развитие нужно с самоанализа, с осмысления тех волевых качеств, на которые следует обратить внимание в первую очередь. Тем более развитие каждого из этих качеств требует своего специфического подхода.

Волевые качества личности и их развитие

Формирование способности к сознательному управлению своим поведением начинается с самого раннего детства, когда у малыша только появляются зачатки произвольных действий. Даже в 3 года ребенок способен сдерживать некоторые свои импульсивные порывы, понимать необходимость определенных действий, даже если ему этого не хочется.

Даже в 3 года ребенок способен сдерживать некоторые свои импульсивные порывы, понимать необходимость определенных действий, даже если ему этого не хочется.

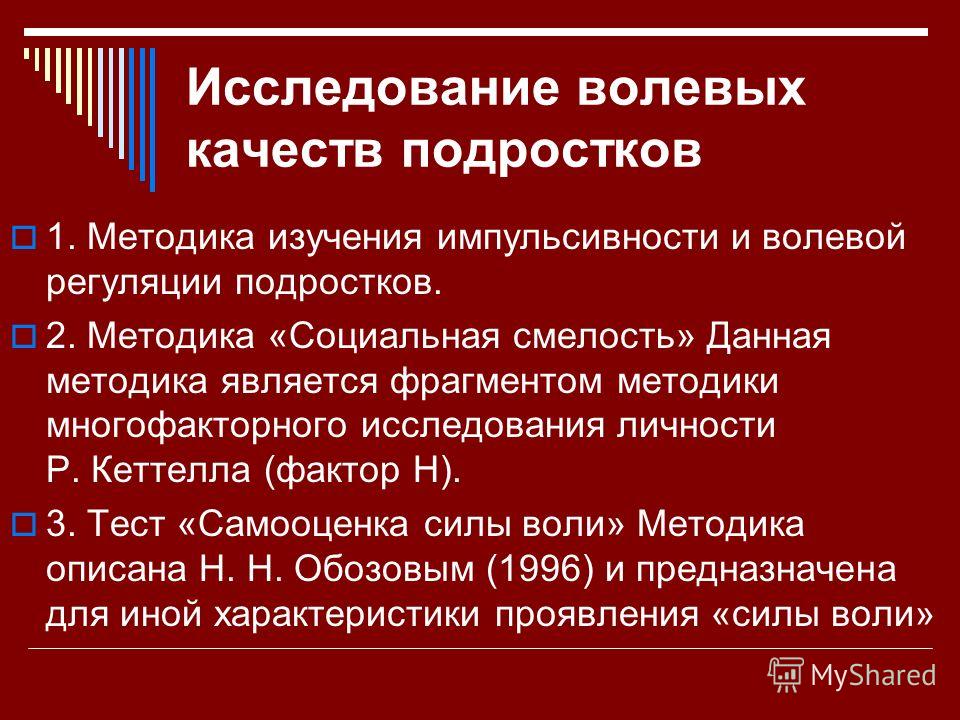

Особенно интенсивно развитие волевых качеств идет в подростковом возрасте, и к 18-20 годам они должны иметь достаточно высокий уровень. Однако в реальности такого часто не бывает, и человек обладает лишь отдельными из этих качеств или они слабо проявляются. Встречаются и вовсе безвольные индивиды.

Так или иначе, развитие силы воли – это в первую очередь выявление и решение проблем с отдельными волевыми качествами.

Инициативность

Поговорка о том, что труднее всего сделать первый шаг, верна. Ведь для этого необходимо преодолеть собственную инертность, страх и лень. Инициативность – это способность самостоятельно без давления извне принимать решения и выполнять их. Умение заставить себя действовать самостоятельно без всяких внешних стимулов – это очень важное качество, необходимое для достижения успеха. К сожалению, люди далеко не всегда обладают им и ждут, когда им «на блюдечке с голубой каемочкой» принесут престижную работу, хорошую зарплату, грандиозные проекты, где можно не только заработать, но и продемонстрировать свои способности и т. д. Вот тогда уж они покажут себя во всей красе.

д. Вот тогда уж они покажут себя во всей красе.

Эти безынициативные люди не ленивы, они просто инертны и могут всю жизнь ждать волшебного стимулирующего «пинка». Но взявшись за дело, они вполне способны быть настойчивыми и упорными. Из подобных людей получаются неплохие исполнители, но они не создадут ничего своего.

Для того чтобы развить такое важное волевое качество, как инициативность, нужно найти для себя по-настоящему интересное дело. Такое дело проще всего начинать самостоятельно, потому что интерес – хороший стимул.

Для инициативности также важно развитие творческого потенциала, потому что богатое воображение и креативность способны породить яркие новые идеи и планы, которыми хочется заниматься и которые побуждают к активности и инициативности.

Самостоятельность

Работать под чужим руководством, по кем-то составленным инструкциям скучно, но проще, чем самостоятельно. И, кстати, можно с чистой совестью поругать этого «кого-то» и объяснить причины своих ошибок криво составленной инструкцией.

А вот действовать самостоятельно, по собственному плану значительно сложнее и требует немалых волевых усилий. Причем трудности не только материальные и физические, но и психологические, так как ответственность и за успех, и за неуспех ложится исключительно на вас.

Часто подростки, не желающие подчиняться требованиям учителей и родителей и проявляющие своеволие, считаются недисциплинированными. Наверное, это так. Но более важно то, что они стремятся к самостоятельности, которая, увы, не приветствуется в их возрасте. Поэтому и у взрослых это качество развито слабо или вовсе отсутствует, а оно очень важно и необходимо для каждого человека, стремящегося быть не просто пешкой в чужой игре.

Как можно развить самостоятельность взрослому? Понятно, что на основной работе сложно бывает проявлять это качество – не все руководители любят слишком самостоятельных подчиненных. Но развивать самостоятельность можно в разных видах деятельности. И вообще, даже решение о том, чтобы заняться чем-то еще, кроме работы, нужно принимать самостоятельно. Например, можно заняться фрилансом и начать подрабатывать в интернете, посвятить свободное время спорту или творчеству, организовать выставку своих работ или тематическую группу в одной из социальных сетей. Да много что можно сделать, чтобы почувствовать себя не винтиком в чужом механизме, а самостоятельной личностью.

Например, можно заняться фрилансом и начать подрабатывать в интернете, посвятить свободное время спорту или творчеству, организовать выставку своих работ или тематическую группу в одной из социальных сетей. Да много что можно сделать, чтобы почувствовать себя не винтиком в чужом механизме, а самостоятельной личностью.

Настойчивость

Принятие решений иногда требует серьезных усилий, но на этом волевой акт не заканчивается. Чтобы выполнить намеченное, тоже часто требуется много сил и терпения. Есть очень инициативные и вполне самостоятельные личности, которые быстро «загораются», рождают новые интересные идеи, организуют собственные проекты, но надолго их активности не хватает. Этим людям недостает энергии, которая необходима для поддержания длительной активности и является основой настойчивости. Кстати, это слабое место многих творческих личностей. Поэтому, даже имея высокий творческий потенциал, не все становятся выдающимися писателями, музыкантами, художниками.

Где же найти эту энергию и как развить у себя настойчивость? Уровень энергии во многом зависит от индивидуально-психологических свойств человека, например, от темперамента. Холерики быстро «вспыхивают» и так же быстро «прогорают», а флегматики демонстрируют буквально чудеса настойчивости, но у них проблема с инициативностью.

Холерики быстро «вспыхивают» и так же быстро «прогорают», а флегматики демонстрируют буквально чудеса настойчивости, но у них проблема с инициативностью.

Именно настойчивость, упорство в достижении поставленной цели чаще всего связывают с понятием «сила воли». И развить ее можно, только систематически убеждая себя в необходимости доводить до конца любое начатое дело. Лучше не начинать вообще, если вы не уверены в собственных силах и терпении. Но каждое дело должно быть закончено. И рано или поздно это войдет в привычку, станет для вас нормой поведения.

Можно еще посоветовать постоянно стимулировать себя, представляя результат ваших усилий, думать о том, как это будет здорово, приятно, как можно будет гордиться собой и похвалиться друзьям, и какую выгоду вы получите, завершив дело.

Самоконтроль и самообладание

Воля проявляется не только в преодолении внешних трудностей, но и в решении внутренних проблем, в том числе связанных с нерешительностью, страхом, желанием отсидеться в тихом спокойном уголке. Эти чувства есть у каждого человека, и часто они выступают в качестве очень сильных мотивов, побуждающих нас к пассивности, инертности. Именно самоконтроль помогает отказаться от столь привлекательного покоя и в ситуации выбора мотивов предпочесть наиболее значимые и важные.

Эти чувства есть у каждого человека, и часто они выступают в качестве очень сильных мотивов, побуждающих нас к пассивности, инертности. Именно самоконтроль помогает отказаться от столь привлекательного покоя и в ситуации выбора мотивов предпочесть наиболее значимые и важные.

А самообладание защищает от импульсивных, необдуманных поступков, помогает сдерживать сиюминутные желания. Уровень самообладания во многом зависит от развитости рационального контроля и способности управлять эмоциональной сферой. Поэтому развитие данного качества тесно связано с умением регулировать проявление эмоций, не только контролировать их, но и подавлять ненужные и спонтанные всплески.

Очень хорошо помогают развивать самоконтроль и выдержку занятия спортом, где большую роль играет привычка преодолевать себя, свою усталость, боль, лень.

Еще несколько советов по развитию силы воли

Воля очень тесно связана с рациональной сферой и способностью сознательно анализировать свои действия и их последствия. Поэтому и управление волевыми процессами лежит в сфере разума. Классические психологические тренинги, которые формируют поведенческие навыки, здесь не слишком эффективны. Но несколько советов психолога помогут вам укрепить силу воли:

Поэтому и управление волевыми процессами лежит в сфере разума. Классические психологические тренинги, которые формируют поведенческие навыки, здесь не слишком эффективны. Но несколько советов психолога помогут вам укрепить силу воли:

- Никогда ничего не делайте спонтанно, под влиянием эмоций. Приучайте себя анализировать возможные последствия своих поступков.

- Принимая важное решение, сначала оцените свои силы и возможности и только потом начинайте действовать.

- Приучайте себя к самостоятельности не только на уровне исполнения, но и на уровне принятия решений. Чем чаще вы будете проявлять инициативу, тем больше она станет для вас привычной и даже привлекательной.

- Ощущая потребность в чем-то, всегда анализируйте мотивы: что подталкивает вас к свершению поступка, насколько значимы или мелочны эти побуждения. Работают ли они на ваш успех или связаны только с сиюминутными желаниями.

- Старайтесь быть последовательными. Поставив перед собой задачу, всегда добивайтесь ее решения.

Даже если это не слишком значимая задача.

Даже если это не слишком значимая задача.

Для развития силы воли важна и деятельность, которую выбирает человек. Есть занятия, которые и сами по себе способствуют развитию волевых качеств. Это в первую очередь спорт и творчество. Они требуют от человека самоотдачи, упорства и настойчивости.

Важную роль в любом деле играет заинтересованность, поэтому старайтесь ставить перед собой не только нужные, но и привлекательные цели, которые хочется достигнуть. Они, как маяк, способны осветить даже самый трудный путь.

Развитие волевых качеств бойца

Развитие волевых качеств бойца

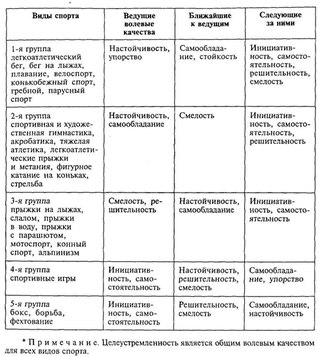

ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА БОЙЦА — настойчивость, инициативность, целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, смелость и решительность — в основном развиваются непосредственно в учебно-тренировочном процессе.

НАСТОЙЧИВОСТЬ- одно из главных качеств бойца. Ясное представление цели и желания ее добиться помогает преодолевать трудности тренировок и соревновательных боев. Для развития этого качества необходимо применять в тренировках упражнения с большой интенсивностью, продлевать время раундов, количество раундов вольных боев,»рывки», «спурты»

ИНИЦИАТИВНОСТЬ — развивается в условных боях. Надо требовать от бойца чтобы он вел бой в разных манерах, в атакуещей форме, прибегали к вызовам на удары и к контратакам. Полезно использовать бои с различными партнерами по манере ведения боя. Уметь применять множество ложных действий(финтов),развивать разнообразные атаки, контратаки

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ- можно воспитать при условии,что спортсмен проявляет глубокий интерес к своему боевому исскуству,и видит личную заинтересованность в спортивных достижениях

Надо добиваться того,чтобы боец относился к тренировочным заданиям не как к обязанности,а рассматривал их как источник творческих действий. Тренер также должен всячески поддерживать огонь ,и любовь к спорту интересными тренировками,правильно построенным планом тренировок,развивая чувства ответственности,командного духа.Также давать периоды восстановления в активном отдыхе

Тренер также должен всячески поддерживать огонь ,и любовь к спорту интересными тренировками,правильно построенным планом тренировок,развивая чувства ответственности,командного духа.Также давать периоды восстановления в активном отдыхе

ВЫДЕРЖКА- надо постоянно вырабатывать у бойца умение стойко переносить в боях болевые ощущения,преодолевать неприятные чувства,появляющиеся при максимальных нагрузках и утомлении.Приводить примеры о том как выдающиеся мастера,скрывая плохое самочувствие,полученные повреждения,побеждали сильных противников благодаря выдержке

УВЕРЕННОСТЬ в силах появляется в результате формирования совершенной техники,тактики и высокого уровня физической подготовленности.И конечно от соревновательного опыта.

Поражение не должно вызывать у спортсмена большого разочерования,бойца нужно в том,что если бы он не допустил таких то ошибок в бою,то несомнено победил бы. Втренировочных боях ставить в пары с бойцами ,обладающими теми же особенностями,что и противник,которому он проиграл.

САМООБЛАДАНИЕ- в данном случае речь идет о способности не теряться в трудных и неожиданных обстоятельствах ,управлять своим поведением,контролировать ситуацию в условие помех,высокой напряженности психики. Проявлению данной способности помогает наличие плана действий,учет возможных вариантовразвития события,знание закономерностей спорта,опыт,и конечно выше перечисленные волевые качества.

СТОЙКОСТЬ — проявляется в том,на сколько боец способен выдерживать трудности в ходе занятий данным видом спорта(отрицательные эмоциональные состояния,боль,сильное утомление идр),не сдаваясь,продолжать следовать избранным путем.

Примерами заданий,направленных на совершенствование волевых способностей,может являться введение дополнительных трудностей и помех в тренировки. Например,после достаточно напряженного тренировочного занятия объявляется дополнительные раунды. Широко практикуется варианты тренировок с «неудобным противником»,в утяжеленных перчатках,без защитного снаряжения,спарринги в присутствие большого присутствия людей,тотализатора,бой со свежими партнерами и т. д. Важнейшим средством воспитания способностей к проявлению волевых усилий является выполнение рекордных нагрузок для данного спортсмена

д. Важнейшим средством воспитания способностей к проявлению волевых усилий является выполнение рекордных нагрузок для данного спортсмена

Формирование волевых качеств дошкольников — «Виртуальная Академия»

Волевые качества – это совокупность интеллектуального, волевого и мотивационного компонентов. Воля представляет собой усилие, которое человек совершает сознательно, чтобы преодолеть препятствия на пути к цели, создать дополнительный мотив деятельности, поддержать и усилить его.

При помощи воли человек осуществляет регуляцию и саморегуляцию активности. Регуляцией называется функция воли, проявляющаяся как усиление или торможение побуждений, рассуждений, переживаний и действий. Детям с трудом дается торможение двигательной активности, и его можно развить упражнением, при помощи которого происходит формирование волевых качеств дошкольников. Однако непрерывное торможение является вредным, поскольку ребенок становится несамостоятельным и робким.

В процессе воспитания у дошкольников развиваются процессы внутреннего торможения, и дети становятся способными к осуществлению целевой деятельности. Процессы торможения, развивающиеся у детей, помогают в разных случаях бороться со своими желаниями, которые мешают в достижении целей. Однако эти стороны волевого процесса развиты очень слабо, и ребенок не может в течение долгого времени оставаться сосредоточенным. Для преодоления трудностей ему нужна поддержка и помощь воспитателя. Постепенно детям становятся доступны все более сложные цели.

Процессы торможения, развивающиеся у детей, помогают в разных случаях бороться со своими желаниями, которые мешают в достижении целей. Однако эти стороны волевого процесса развиты очень слабо, и ребенок не может в течение долгого времени оставаться сосредоточенным. Для преодоления трудностей ему нужна поддержка и помощь воспитателя. Постепенно детям становятся доступны все более сложные цели.

Воля ребенка дошкольного возраста проявляется в самостоятельности, которая выражается в произвольных действиях и способности ставить перед собой простые цели, в стремлении довести дело до конца и умении преодолевать некоторые трудности.

Формирование волевых качеств дошкольников происходит в процессе таких видов деятельности, как труд, учение, игра. Недостаточное развитие волевых процессов зачастую проявляется в неустойчивости замысла, легкой отвлекаемости и в конечном итоге отказе от своей цели. Это свидетельствует о том, что настойчивость, решительность, целеустремленность и выдержка сформированы у ребенка слабо.

Учитывая эту особенность детей, воспитатель обращает особое внимание на формирование у них сосредоточенности, целенаправленности, усидчивости, применяя для этой цели интерес к труду, игре и разнообразным занятиям. Стремясь заинтересовать дошкольников, воспитатель помогает им выбрать цель с учетом своих возможностей, поддерживает стремление достичь результата.

Морально-волевая подготовка учащихся общеобразовательной школы на уроках физической культуры на основе спортивной борьбы

Аспирант С.А. Балуев1

Аспирант В.Н. Тимофеев2

1Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь

2Чайковский государственный институт физической культуры, г. Чайковский

Цель исследования – раскрыть методические особенности формирования морально-волевых качеств школьников на уроках физической культуры средствами спортивной борьбы. Занятия борьбой предоставляют огромные возможности для самосовершенствования, самовыражения и самоутверждения человека.

Авторы отмечают, что основными средствами преодоления объективных и субъективных трудностей являются волевые действия. На развитие волевых качеств учащихся непосредственное влияние оказывает техническая подготовка. Обучение и совершенствование способов выполнения двигательных действий в вольной борьбе представляют для учащихся определенную трудность, иногда она бывает очень большой.

Преодоление трудностей в процессе технической подготовки начинается с процесса формирования двигательных представлений о правильном выполнении двигательного действия.

В развитии воли учащихся особое значение имеют взаимосвязь и взаимообусловленность между самими волевыми качествами: активности и самостоятельности, целеустремленности и инициативности, решительности и настойчивости, смелости и самообладания, уверенности в своих силах.

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий, в начале учебного года.

Занятия спортивной борьбой формируют необходимые жизненные позиции у молодежи, содействуют интеллектуальному, эстетическому, волевому воспитанию, укрепляют здоровье, гармонически развивают телосложение и физические качества, вооружают большим объемом специальных знаний и технико-тактических действий.

Ключевые слова: спортивная борьба, волевые качества, моральные нормы, волевое действие, учащиеся.

Литература

- Андрианов М.В. Технология физического воспитания школьников 2-4-х классов с использованием универсальных средств спортивной борьбы: дис. … канд. пед. наук / М.В. Андрианов. – Коломна. 2015. – 178 с.

- Береснева М.Л. Элементы единоборств как третий урок физической культуры / М.Л. Береснева, Е.Е. Никишина. – Череповецкий государственный университет. – Череповец. – 25 с.

- Лубышева Л.И. Спортизация в системе физического воспитания: от научной идеи к инновационной практике: монография / Л.И. Лубышева, А.И. Загревская, А.А. Передельский и др. – М.: НИЦ «Теория и практика физической культуры и спорта», 2017. – 200 с.

- Модернизированная программа по вольной борьбе для ДЮСШ и СДЮСШОР. – Красноярск, 2012. – 194 с.

- Образовательная программа по вольной борьбе. – Чебоксары, 2013. – 188 с.

- Ояма М.

Классическое каратэ / М. Ояма / [Пер. с англ. – М. Новыша]. – М.: Экспо, 2006. – 256 с.

Классическое каратэ / М. Ояма / [Пер. с англ. – М. Новыша]. – М.: Экспо, 2006. – 256 с. - Савенков Г.И. Психолого-педагогическое воздействие на человека в системе спортивной тренировки (Психологическая подготовка спортсмена): учеб. пособие для преподавателей ИФК / Г.И. Савенков. – М., 2001. – 114 с.

- Туманян Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки: учеб. пособие. В 4 кн. Кн. 1. Пропедевтика / Г.С. Туманян. – М.: Советский спорт, 1997. – 288 с.

Обозначь день, когда ты бросишь курить и бросай!

Основная причина того, что человек начинает курить- неосознанность. Заметьте, малая доля людей начинает курить во взрослом возрасте. В основном — это юность, когда человек не развит еще настолько, чтобы дать реальную оценку угрозе, которой себя подвергает.

По этой же причине люди, достигнув зрелости, принимают решение избавиться от пагубной привычки. Начинает возрастать осознанность и ответственность человека за свое собственное состояние. Не у всех, конечно.

Не у всех, конечно.

Ни один человек не рождается с потребностью курить. Табак не является базовым условием для выживания, таким же, как еда и воздух. Это важно осознавать.

В процессе отказа от курения самым важным качеством человека выступает воля. Воля — это та основа, которая нужна для того, чтобы отказаться от любой зависимости, в том числе курения. Работа с любой из зависимостей сильно сопряжена с уровнем развития этого качества, которое в народе так и зовется- СИЛА ВОЛИ.

От волевых качеств зависит, способен ли человек к осознанному выбору тех или иных действий, которые ведут к преодолению зависимости.

Волевые действия для отказа от курения так же делят на несколько этапов. Это постановка цели, нахождение мотивов для ее реализации, работа над внутренними и внешними источниками проблем и другое.

Из этого видно, что процесс отказа от курения довольно сложен. А так как эмоционально- волевые качества человека ослаблены, пройти эти этапы могут не все.

Что можно часто наблюдать в ходе консультаций? Запросы по типу «Да я все понимаю, а бросить не могу. Уговорите меня, убедите. Вы же психолог». То есть идет еще такое манипулятивное перекладывание ответственности за результат на специалиста.

И тут приходится прямо и честно обозначить, что легко не будет. Что специалист может сопроводить пациента в этом процессе, но не бросить курить за него. И волшебной таблетки нет. И ходить по специалистам можно вечно и ждать, пока подберется нужное слово, появится мотивация.

Конечно, правильно обратиться за помощью и поддержкой. Правильно получать поддерживающее медикаментозное сопровождение.

А на самом деле нужно собрать волю и сделать усилие над собой, собственной привычкой.

Да, именно так: «Обозначь день, когда ты бросишь курить и бросай! Тренируй волю, выдержку. Обратись за помощью, если она необходима». Или никак.

Медицинский психолог Савченко О.Е.

Количество просмотров: 525

Volition — обзор | Темы ScienceDirect

1 Исторические основы

Наш метамотивационный подход к исследованию регуляции мотивации уходит корнями в предыдущую работу по регулированию воли, метапознания и эмоций. Теоретические основы воли возникли сотни лет назад (см. Hilgard, 1980) и были эмпирически исследованы в конце 18 — начале 19 века такими психологами, как Вильгельм Вундт (Danziger, 2001) и Нарцисс Ах. Согласно Аху, роль воли в мотивационной системе состоит в том, чтобы гарантировать, что цель или намерение не будут отвергнуты из-за какого-либо препятствия или конкурирующего импульса (см. Kuhl & Beckmann, 1985).Эта концепция воли была вновь введена в психологическую литературу Хекхаузеном (1991) и Кулем (1984, 1985) к концу прошлого века. Хотя многие исследователи могут рассматривать волю как компонент мотивации, теория управления действиями Куля (Kuhl, 1984) рассматривает эти конструкции как отдельные и неперекрывающиеся. По мнению Куля, мотивация включает в себя процессы, с помощью которых люди взвешивают ожидания и ценности, чтобы решить, какое действие им следует предпринять (т. Е. Выбор цели и формирование намерения), тогда как под волей понимаются процессы, которые гарантируют, что люди будут действовать в соответствии со своими намерениями в процессе столкнуться с конкурирующими импульсами или тенденциями и выполнять эти действия до тех пор, пока их цели не будут достигнуты.

Теоретические основы воли возникли сотни лет назад (см. Hilgard, 1980) и были эмпирически исследованы в конце 18 — начале 19 века такими психологами, как Вильгельм Вундт (Danziger, 2001) и Нарцисс Ах. Согласно Аху, роль воли в мотивационной системе состоит в том, чтобы гарантировать, что цель или намерение не будут отвергнуты из-за какого-либо препятствия или конкурирующего импульса (см. Kuhl & Beckmann, 1985).Эта концепция воли была вновь введена в психологическую литературу Хекхаузеном (1991) и Кулем (1984, 1985) к концу прошлого века. Хотя многие исследователи могут рассматривать волю как компонент мотивации, теория управления действиями Куля (Kuhl, 1984) рассматривает эти конструкции как отдельные и неперекрывающиеся. По мнению Куля, мотивация включает в себя процессы, с помощью которых люди взвешивают ожидания и ценности, чтобы решить, какое действие им следует предпринять (т. Е. Выбор цели и формирование намерения), тогда как под волей понимаются процессы, которые гарантируют, что люди будут действовать в соответствии со своими намерениями в процессе столкнуться с конкурирующими импульсами или тенденциями и выполнять эти действия до тех пор, пока их цели не будут достигнуты.

Важным аспектом теории Куля является спецификация шести видов стратегий, которые люди используют для осуществления волевого контроля, включая стратегии, нацеленные на внимание, эмоции, мотивацию и окружающую среду — список, который позже был расширен и организован в иерархическую таксономию по Корно (1989, 2001). Эти стратегии, по большей части, были эмпирически исследованы в рамках двух отдельных, но частично совпадающих литературных источников: литературы по регулированию мотивации в рамках педагогической психологии и литературы по самоконтролю в рамках социальной психологии.В то время как в литературе по регулированию мотивации особое внимание уделяется стратегиям, которые учащиеся используют для непосредственного нацеливания своей мотивации на широкий спектр мотивационных проблем, в литературе по самоконтролю акцент делается на более широком спектре волевых стратегий, применяемых к конкретная задача (например, преследование важной цели перед лицом конкурирующих импульсов и соблазнов).

Литература по регулированию мотивации основана на социальных когнитивных теориях саморегулируемого обучения (см. Wolters, 2003) и фокусируется в первую очередь на стратегиях, которые учащиеся используют для поддержания или усиления своей мотивации к выполнению задания в ответ на различные препятствия или проблемы, такие как пытается изучить материал, который кажется неинтересным или несущественным (Sansone & Thoman, 2005, 2006; Schwinger & Stiensmeier-Pelster, 2012; Wolters, 2003, 2011).Большая часть этой литературы основана на основополагающих работах Сансоне (Sansone, Weir, Harpster, & Morgan, 1992) и Wolters (1998). Сансоне и ее коллеги заметили, что, когда их просили выполнить монотонную задачу копирования матрицы, участники демонстрировали ряд действий, которые, по всей видимости, были направлены на то, чтобы сделать задачу более увлекательной, например, варьировать свой почерк при вводе букв / слов (Sansone et al., 1992; Sansone, Wiebe, & Morgan, 1999). Примечательно, что хотя такое поведение заставляло участников проявлять настойчивость дольше, когда время для выполнения задачи было неограниченным (Sansone et al. , 1999), они приводили к снижению производительности (т.е. копированию меньшего количества букв), когда время было ограничено (Sansone et al., 1992; см. Также Smith, Wagaman, & Handley, 2009). Это подчеркивает важное понимание мотивационных компромиссов — хотя такое поведение увеличивало интерес, оно также замедляло участников; таким образом, в зависимости от того, как оценивалась работа, одна и та же стратегия может способствовать или препятствовать достижению.

, 1999), они приводили к снижению производительности (т.е. копированию меньшего количества букв), когда время было ограничено (Sansone et al., 1992; см. Также Smith, Wagaman, & Handley, 2009). Это подчеркивает важное понимание мотивационных компромиссов — хотя такое поведение увеличивало интерес, оно также замедляло участников; таким образом, в зависимости от того, как оценивалась работа, одна и та же стратегия может способствовать или препятствовать достижению.

Принимая во внимание, что работа Сансоне подчеркивает, как люди пытаются регулировать интерес и последствия этого регулирования для производительности, работа Уолтерса (2003, 2011) исследует, как студенты думают об управлении своей мотивацией в более широком смысле, и каталогизирует стратегии, которые, по их мнению, используют в ответ на различные мотивационных проблем.Первоначально Уолтерс (Wolters, 1998) просил студентов представить, что они сталкиваются с определенной мотивационной проблемой во время учебы (например, над скучным материалом), а затем описать, что они будут делать, чтобы сохранять мотивацию. Затем Уолтерс проанализировал ответы студентов и выделил 14 категорий, многие из которых представляют стратегии нацеливания на определенные мотивационные конструкции (например, эффективность, цели мастерства, интерес). Эти категории послужили основой для анкетного измерения стратегий студентов, которое было уточнено за последние два десятилетия и теперь включает от шести до восьми широких категорий (в зависимости от версии; Schwinger, Steinmayr, & Spinath, 2009; Wolters & Benzon , 2013; ср.Ким, Брэди и Уолтерс, 2018 г.). В ряде исследований изучалась степень, в которой типы стратегий, оцениваемых с помощью таких анкет, связаны с рядом мотивационных, когнитивных и метакогнитивных переменных, а также с академическими достижениями учащихся (например, Eckerlein et al., 2019; Grunschel, Schwinger, Steinmayr, & Fries, 2016; Ljubin-Golub, Petričević, & Rovan, 2019; Schwinger & Otterpohl, 2017; Schwinger & Stiensmeier-Pelster, 2012; Wolters & Benzon, 2013; Wolters & Rosenthal, 2000).Некоторые из этих работ предполагают, что определенные стратегии (например, овладение разговором с самим собой) могут работать лучше, чем другие в определенных ситуациях.

Затем Уолтерс проанализировал ответы студентов и выделил 14 категорий, многие из которых представляют стратегии нацеливания на определенные мотивационные конструкции (например, эффективность, цели мастерства, интерес). Эти категории послужили основой для анкетного измерения стратегий студентов, которое было уточнено за последние два десятилетия и теперь включает от шести до восьми широких категорий (в зависимости от версии; Schwinger, Steinmayr, & Spinath, 2009; Wolters & Benzon , 2013; ср.Ким, Брэди и Уолтерс, 2018 г.). В ряде исследований изучалась степень, в которой типы стратегий, оцениваемых с помощью таких анкет, связаны с рядом мотивационных, когнитивных и метакогнитивных переменных, а также с академическими достижениями учащихся (например, Eckerlein et al., 2019; Grunschel, Schwinger, Steinmayr, & Fries, 2016; Ljubin-Golub, Petričević, & Rovan, 2019; Schwinger & Otterpohl, 2017; Schwinger & Stiensmeier-Pelster, 2012; Wolters & Benzon, 2013; Wolters & Rosenthal, 2000).Некоторые из этих работ предполагают, что определенные стратегии (например, овладение разговором с самим собой) могут работать лучше, чем другие в определенных ситуациях. Тем не менее, еще многое предстоит узнать об эффективности этих стратегий в самых разных контекстах.

Тем не менее, еще многое предстоит узнать об эффективности этих стратегий в самых разных контекстах.

В отличие от работы по саморегулируемому обучению, в которой основное внимание уделяется тому, как учащиеся реагируют на различные мотивационные проблемы, в литературе по самоконтролю по социальной психологии исследуется широкий спектр волевых стратегий (т.е., стратегии, нацеленные на убеждения, эмоции, внимание и мотивацию) в ответ на специфических типов мотивационных проблем. Как объясняет Фудзита (2011), этот тип проблемы обычно связан с желанием отдать предпочтение абстрактной, отдаленной мотивации над конкурирующей конкретной, ближайшей мотивацией. Классический пример такого рода конфликта с двумя мотивами можно найти в работе Мишеля и его коллег по проблеме задержки удовлетворения у детей (обзор см. В Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989).В этих исследованиях детям разного возраста обещали большое вознаграждение (например, два зефира), если они могли ждать в течение относительно длительного периода (например, 15 минут), не съедая меньшее вознаграждение (например, один зефир), которое было помещено в перед ними. В то время как 3-летние дети испытывали трудности, 5-летние дети все чаще откладывали получение удовольствия. Последующие исследования показали, что эти возрастные различия могут быть связаны с различиями в знаниях детей о различных стратегиях «охлаждения» любых импульсивных «горячих» когниций (Mischel & Mischel, 1983).Например, в то время как многие дошкольники ошибочно полагали, что уделение немедленного вознаграждения поможет отсрочить получение вознаграждения, дети младшего школьного возраста все больше понимали преимущества отказа от вознаграждения, сосредоточения внимания на задаче и абстрактного мышления о награде. Более поздние исследования показали, что индивидуальные различия в знаниях такого рода также предсказывают агрессию среди детей старшего возраста с проблемами социальной адаптации (Mischel et al., 1989; ср. Watts, Duncan, & Quan, 2018).

В то время как 3-летние дети испытывали трудности, 5-летние дети все чаще откладывали получение удовольствия. Последующие исследования показали, что эти возрастные различия могут быть связаны с различиями в знаниях детей о различных стратегиях «охлаждения» любых импульсивных «горячих» когниций (Mischel & Mischel, 1983).Например, в то время как многие дошкольники ошибочно полагали, что уделение немедленного вознаграждения поможет отсрочить получение вознаграждения, дети младшего школьного возраста все больше понимали преимущества отказа от вознаграждения, сосредоточения внимания на задаче и абстрактного мышления о награде. Более поздние исследования показали, что индивидуальные различия в знаниях такого рода также предсказывают агрессию среди детей старшего возраста с проблемами социальной адаптации (Mischel et al., 1989; ср. Watts, Duncan, & Quan, 2018).

Традиционно стратегии «охлаждения», используемые старшими детьми в этих исследованиях, интерпретировались как примеры когнитивного контроля (Mischel & Mischel, 1983). Однако эти стратегии (наряду с другими методами самоконтроля, которые непосредственно нацелены на когнитивные состояния / процессы) также могут рассматриваться как косвенно способствующие регулированию мотивации в той степени, в которой они предполагают преднамеренное игнорирование «информации, которая увеличивает мотивацию, лежащую в основе… конкурирующих тенденций» ( Kuhl, 1984, стр.183). Более того, подавляя или подавляя мотивацию, связанную с ближайшей конкурирующей целью, эти стратегии могут также служить для сохранения или даже усиления мотивации, связанной с удаленной целью (Fishbach, Zhang, & Trope, 2010). Таким образом, хотя исследования самоконтроля, как правило, не основываются на регулировании мотивации, большая часть работы в этой литературе актуальна для понимания того, как люди регулируют мотивацию своей задачи, когда сталкиваются с конкурирующим импульсом или искушением.

Однако эти стратегии (наряду с другими методами самоконтроля, которые непосредственно нацелены на когнитивные состояния / процессы) также могут рассматриваться как косвенно способствующие регулированию мотивации в той степени, в которой они предполагают преднамеренное игнорирование «информации, которая увеличивает мотивацию, лежащую в основе… конкурирующих тенденций» ( Kuhl, 1984, стр.183). Более того, подавляя или подавляя мотивацию, связанную с ближайшей конкурирующей целью, эти стратегии могут также служить для сохранения или даже усиления мотивации, связанной с удаленной целью (Fishbach, Zhang, & Trope, 2010). Таким образом, хотя исследования самоконтроля, как правило, не основываются на регулировании мотивации, большая часть работы в этой литературе актуальна для понимания того, как люди регулируют мотивацию своей задачи, когда сталкиваются с конкурирующим импульсом или искушением.

Несмотря на некоторые явные различия в способах исследования темы регулирования мотивации в учебной и социально-психологической литературе, есть некоторые важные общие черты. Во-первых, в обеих литературных источниках основное внимание уделяется выявлению стратегий, которые люди используют для преодоления мотивационных проблем, а затем оценке их эффективности (т. Е. Метамотивационному контролю). Во-вторых, типы мотивационных проблем, которые изучались в этих исследованиях, обычно включают предполагаемый дефицит количества или количества мотивации к выполнению задания.В отличие от этой работы, метамотивационный подход к регулированию мотивации, который мы обсудим в следующем разделе, делает сильный акцент на изучении способов, которыми люди узнают о конкретной мотивационной проблеме, а затем решают, какие стратегии будут наиболее эффективными для решения этой проблемы. (т.е. метамотивационный мониторинг). Метамотивационный подход также подчеркивает важность изучения проблем мотивации, которые связаны с воспринимаемым несоответствием между типом мотивации, которую испытывает человек, и требованиями обработки выполняемой задачи (т.е., проблемы мотивационного качества, а не количества).

Во-первых, в обеих литературных источниках основное внимание уделяется выявлению стратегий, которые люди используют для преодоления мотивационных проблем, а затем оценке их эффективности (т. Е. Метамотивационному контролю). Во-вторых, типы мотивационных проблем, которые изучались в этих исследованиях, обычно включают предполагаемый дефицит количества или количества мотивации к выполнению задания.В отличие от этой работы, метамотивационный подход к регулированию мотивации, который мы обсудим в следующем разделе, делает сильный акцент на изучении способов, которыми люди узнают о конкретной мотивационной проблеме, а затем решают, какие стратегии будут наиболее эффективными для решения этой проблемы. (т.е. метамотивационный мониторинг). Метамотивационный подход также подчеркивает важность изучения проблем мотивации, которые связаны с воспринимаемым несоответствием между типом мотивации, которую испытывает человек, и требованиями обработки выполняемой задачи (т.е., проблемы мотивационного качества, а не количества).

психопатологических журналов | Insight Medical Publishing

Журнал Импакт-фактор: 1,2 *

Значение индекса Коперника: 87,25

Acta Psychopathologica — это рецензируемый журнал с открытым доступом, который вносит значительный вклад в основные области психологии. Этот журнал помогает психотерапевтам, которые сталкиваются со сложностями и противоречиями наряду с передовыми аспектами психопатологических дисфункций и психиатрической диагностики.

Acta Psychopathologica специализируется на темах, связанных с психопатологией депрессии, психопатологией взрослых, детской психопатологией, психологией гипноза, криминальной психопатологией, клинической психопатологией, психопатологией развития, психопатологией биполярного расстройства, пироманией, психогенным тремором, парано-психической дисфункцией личности, невропсихической параличностью , Психопатологическое расстройство, Психопатология нервной анорексии.

Целью этого журнала является публикация высококачественных статей по смежным аспектам психологии и психопатологии, которые могут улучшить результаты для лиц, страдающих психическими расстройствами, и, кроме того, смягчить проблемы, связанные с психологией, во всем мире.

Отправьте новую рукопись по адресу: www.imedpub.com/submissions/acta-psychopathologica.html

Отправьте в виде вложения по электронной почте в редакцию по адресу [электронная почта]

Психопатологические расстройства

Этот термин включает в себя неадаптивное поведение, которое ухудшает способность людей выполнять обычные повседневные функции. Такое неадаптивное поведение мешает человеку вести нормальный здоровый образ жизни.

Дисфункциональное поведение не всегда вызвано расстройством, оно может быть добровольным.Эти дисфункции включают депрессию, деменцию, психоз, нарушения сна, возникающие в результате болезни Паркинсона и Хантингтона, синдром Туретта, а также множественную системную атрофию, прогрессирующий надъядерный паралич, кортикобазальную дегенерацию.

Связанные журналы психопатологических дисфункций

Acta Psychopathologica, Аномальная и поведенческая психология, Международный журнал психического здоровья и психиатрии, Международный журнал кардиологии, Журнал психопатологии и оценки поведения, Журнал сексуальной и супружеской терапии, Журнал клинической психофармакологии, Журнал психиатрии и права, Американский журнал Умственная отсталость.

Психиатрическая диагностика

Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM) — официальное руководство по диагностике психических расстройств. Он служит справочным материалом для ряда специалистов в области здоровья и психического здоровья.

Некоторые примеры DSM: • Большое депрессивное расстройство • Биполярные расстройства • Дистимия • Шизофрения • Пограничное расстройство личности • Нервная булимия • Фобии • Пиромания.

Связанные журналы психиатрической диагностики

Неврология и клинические исследования, Международный журнал нейрореабилитации, Acta Psychopathologica, журнал психического здоровья, журнал молекулярной психиатрии, журнал медицинской этики, журнал психологии в Африке, журнал консалтинговой и клинической психологии, Журнал прикладной психологии, Журнал клинической психиатрии, Журнал общественного психического здоровья.

Психопатология депрессии

Большое депрессивное расстройство — это расстройство настроения, определяемое симптомами потери мотивации, снижения настроения, недостатка энергии и мыслей о самоубийстве. Биполярные расстройства — это расстройства настроения, характеризующиеся депрессивными и маниакальными эпизодами различной продолжительности и степени.

Биполярные расстройства — это расстройства настроения, характеризующиеся депрессивными и маниакальными эпизодами различной продолжительности и степени.

Симптомы включают:

Усталость или потеря энергии

Чувство никчемности или вины

Нарушение концентрации внимания, нерешительность

Беспокойство или чувство заторможенности

Связанные журналы психопатологии депрессии

Неврологические расстройства, клиническая депрессия, Acta Psychopathologica, депрессия и тревога, Журнал экспериментальной психопатологии, Журнал аффективных расстройств, Журнал аномальной и социальной психологии, Журнал расстройств настроения, Международный журнал психоанализа, Журнал Американской академии детской и подростковой психиатрии.

Психология гипноза

Гипноз — это терапевтическая техника, при которой врачи делают рекомендации людям, которые прошли процедуру, призванную расслабить их и сосредоточить внимание.

Хотя это противоречиво, но большинство клиницистов теперь согласны с тем, что это может быть мощным и эффективным терапевтическим методом для широкого спектра состояний, включая боль, тревогу и расстройства настроения. Гипноз также может помочь людям изменить свои привычки, например бросить курить.Гипноз обычно выполняется с помощью терапевта с использованием словесного повторения и мысленных образов.

Гипноз также может помочь людям изменить свои привычки, например бросить курить.Гипноз обычно выполняется с помощью терапевта с использованием словесного повторения и мысленных образов.

Связанные журналы гипноза психологии

Американский журнал клинического гипноза, Acta Psychopathologica, Международный журнал клинического и экспериментального гипноза, гипноза и экспериментальной психологии, Европейский журнал клинического гипноза, журналы психологии гипноза, современного гипноза и комплексной терапии.

Психопатология взрослых

Психопатология взрослых специализируется на психопатологии и поведенческих, когнитивных и эмоциональных расстройствах у взрослых.Изучаются поведенческие, когнитивные, социально-эмоциональные, нейробиологические, поведенческие и молекулярно-генетические подходы, а также нейровизуализационные подходы.

Связанный журнал психопатологии взрослых

Международный журнал школьной и когнитивной психологии, клинической и экспериментальной нейроиммунологии, Американский журнал психиатрии, Британский журнал психиатрии, Журнал детской психологии и психиатрии, Международный журнал зависимостей, Журнал расстройств личности, Журнал детской психологии и психиатрии и союзные дисциплины.

Детская психопатология

Детская психопатология — это проявление психологических расстройств у детей и подростков. Оппозиционное вызывающее расстройство, синдром дефицита внимания с гиперактивностью и всеобъемлющее расстройство развития являются примерами детской психопатологии. Детская психология направлена на то, чтобы помочь родителям, учителям и опекунам создать среду, благоприятную для эмоционального, когнитивного и социального развития детей.

Связанные журналы детской психопатологии

Психологические отклонения у детей, Детская неврология и медицина, Acta Psychopathologica, Детское и подростковое поведение, синдром Дауна и хромосомные аномалии, Журнал экспериментальной детской психологии, Журнал клинической детской и подростковой психологии, Клиническая детская психология и Психиатрия, Журналы о детских аномалиях, Журнал детской психологии, психиатрии и смежных дисциплин, Международное общество исследований детской и подростковой психопатологии.

Криминальная психопатология

Криминальная психология, также называемая криминологической психологией, — это изучение воли, мыслей, намерений и реакций преступников, всего того, что участвует в преступном поведении. Это связано с областью криминальной антропологии.

Связанные журналы криминальной психологии

Социология и криминология — открытый доступ, журнал психиатрии, журнал криминальной психологии, журнал полиции и криминальной психологии, журнал поведения, здоровья и социальных проблем, личности и индивидуальных различий, прикладной психологии в уголовном Правосудие, Американское общество криминологии.

Клиническая психопатология

Клиническая психология — это психологическая специальность, которая обеспечивает непрерывную и всестороннюю помощь в области психического и поведенческого здоровья отдельным лицам и семьям. Клинические психологи должны ставить функциональные диагнозы в отношении интеллектуального уровня, когнитивных, эмоциональных, социальных, поведенческих функций, психических и психологических расстройств.

В целом клиническая психология пытается оценивать и лечить различные психические заболевания, психические проблемы и аномальное поведение.Он применяет психологические принципы к оценке, предотвращению и реабилитации психологического стресса, инвалидности, дисфункционального поведения и других.

Связанные журналы клинической психопатологии

JBR Journal of Clinical Diagnosis and Research, Clinical & Medical, Clinical Trials, Clinical Pediatrics: Open Access, Journal of Clinical Psychopathology, Journal of Psychopathology, Journal of Clinical and Experimental Psychopathology, Integrative Psychological and Behavioral Science, Журнал фундаментальной и клинической патофизиологии, Журнал социальной и клинической психологии, предрасположенности к психозам и клинической психопатологии, Журнал клинической детской и подростковой психологии, Средиземноморский журнал клинической психологии.

Психопатологическое расстройство

Термин «психологическое расстройство» иногда используется для обозначения того, что более часто известно как психические расстройства или психические расстройства. Психические расстройства — это модели поведенческих или психологических симптомов, которые влияют на несколько сфер жизни.

Следующий список включает некоторые из основных категорий расстройств, описанных в Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств (DSM):

Расстройства нервного развития, расстройства личности, расстройства сна и бодрствования, соматические симптомы и связанные с ними расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и расстройства, связанные с зависимостью, травмы и расстройства, связанные со стрессом, тревожные расстройства, биполярные и связанные с ними расстройства, деструктивные, импульсные и кондуктивные расстройства Расстройства, нарушения питания и приема пищи, нейрокогнитивные расстройства.

Связанные журналы психопатологического расстройства

Acta Psychopathologica, Международный журнал психического здоровья и психиатрии, Журнал психопатологии и поведенческой оценки, Журнал психологических отклонений, Журнал психопатологии, Американский журнал психиатрии, Журнал поведенческой терапии и экспериментальной психиатрии, Журнал расстройств личности, Журнал Нервные и психические заболевания.

Психопатология развития

Психопатология развития — это подход или область исследования, разработанная для лучшего понимания сложностей человеческого развития.Его основная цель состоит в том, чтобы обозначить различные пути, по которым люди развивают психологические трудности (агрессия, депрессия, употребление психоактивных веществ) и нормальное или оптимальное психологическое здоровье (самооценка, успехи в учебе, нравственное развитие). Психопатология развития — это исследование развития психологических расстройств, таких как психопатия, аутизм, шизофрения и депрессия.

Связанные журналы психопатологии развития

Уход за пациентами, злоупотребление наркотиками, неврологические расстройства, расстройства мозга и терапия, журнал прикладной психологии развития, Британский журнал психологии развития, журнал развития и психопатологии, психология развития, Европейский журнал психологии развития.

Психопатология биполярного расстройства

Биполярное расстройство, также называемое маниакально-депрессивным заболеванием, представляет собой аффективное расстройство, характеризующееся чередованием периодов мании и депрессии. Настроение человека может быть чрезвычайно раздражительным и импульсивным во время маниакальной фазы и чрезвычайно печальным и вялым во время депрессивной фазы.

Связанные журналы по психопатологии биполярного расстройства

Биполярное расстройство: открытый доступ, травматические стрессовые расстройства и лечение, Acta Psychopathologica, расстройства сна и терапия, Международный журнал биполярных расстройств, Журнал аффективных расстройств, Архив общей психиатрии, Американский журнал Академия детской и подростковой психиатрии, журнал психопатологии и оценки поведения, журнал психиатрии и неврологии.

Психопатология нервной анорексии

Нервная анорексия — это потенциально опасное для жизни расстройство пищевого поведения, характеризующееся неспособностью поддерживать минимально нормальный вес, разрушительным страхом набора веса, безжалостными диетическими привычками, препятствующими увеличению веса, а также нарушением способа изменения веса и формы тела. воспринимается.

Нервную анорексию можно разделить на 2 подтипа:

-Ограничение, при котором строгое ограничение приема пищи является основным средством потери веса.

— Тип переедания / очищения, при котором есть периоды приема пищи, которые компенсируются самоиндуцированной рвотой, злоупотреблением слабительными или мочегонными средствами и / или чрезмерными упражнениями.

Пациенты с нервной анорексией часто проявляют такие черты, как стремление к совершенству и академической успеваемости, отсутствие соответствующей возрасту сексуальной активности и отрицание голода перед лицом голода. Психиатрические характеристики включают чрезмерную зависимость, незрелость в развитии, социальную изоляцию, обсессивно-компульсивное поведение и ограничение аффекта.

Связанные журналы психопатологии нервной анорексии