Нервная система человека — строение, функции, работа

Нервная система человека является стимулятором работы мышечной системы, о которой мы говорили в предыдущей статье. Как мы уже знаем, мышцы нужны для передвижения частей тела в пространстве, и мы даже изучили конкретно, какие мышцы для какой работы предназначены. Но что приводит мышцы в действие? Что и как заставляет их работать? Об этом и пойдет речь в данной статье, из которой вы почерпнете необходимый теоретический минимум для освоения темы, обозначенной в названии статьи.

Введение

Прежде всего, стоит сообщить, что нервная система предназначена для передачи информации и команд нашего тела. Основные функции нервной системы человека – это восприятие изменений внутри тела и окружающего его пространства, интерпретация этих изменений и ответ на них в виде определенной формы (в т. ч. – мышечного сокращения).

Нервная система – множество разных, взаимодействующих между собой нервных структур, обеспечивающая наряду с эндокринной системой координированное регулирование работы большей части систем организма, а также отклик на смену условий внешней и внутренней среды. Данная система объединяет в себе сенсибилизацию, двигательную активность и корректное функционирование таких систем, как эндокринная, иммунная и не только.

Строение нервной системы

Возбудимость, раздражимость и проводимость характеризуются как функции времени, то есть это – процесс, возникающий от раздражения до появления ответной реакции органа. Распространение нервного импульса в нервном волокне происходит за счет перехода локальных очагов возбуждения на соседние неактивные области нервного волокна. Нервная система человека обладает свойством трансформации и генерации энергий внешней и внутренней среды и преобразования их в нервный процесс.

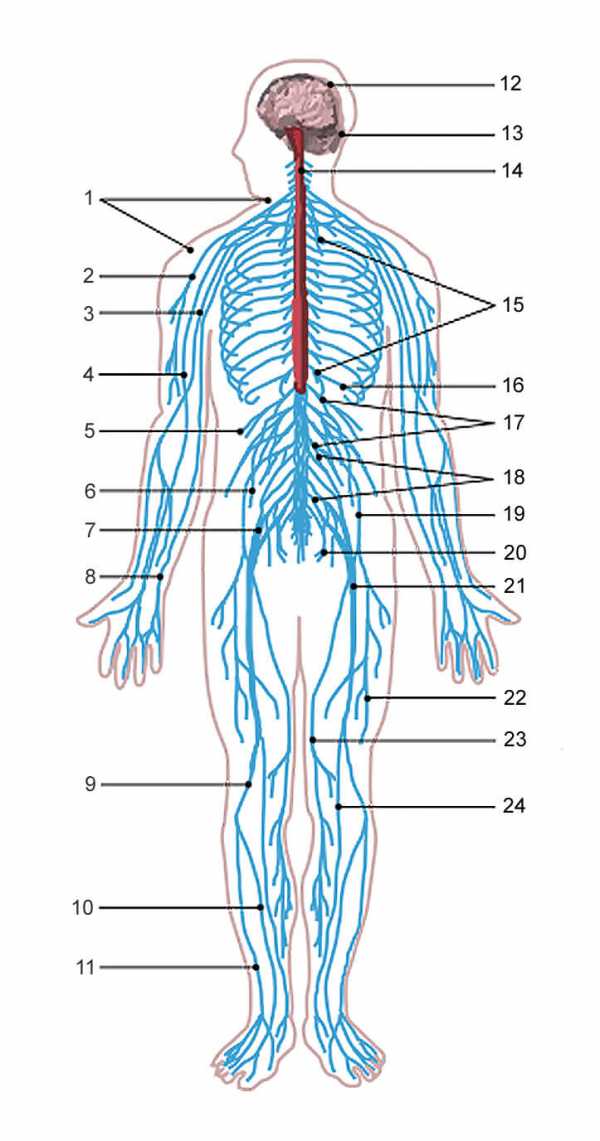

Строение нервной системы человека: 1- плечевое сплетение; 2- кожно-мышечный нерв; 3- лучевой нерв; 4- срединный нерв; 5- подвздошно-подчревный нерв; 6- бедренно-половой нерв; 7- запирающий нерв; 8- локтевой нерв; 9- общий малоберцовый нерв; 10- глубокий малоберцовый нерв; 11- поверхностный нерв; 12- мозг; 13- мозжечок; 14- спинной мозг; 15- межреберные нервы; 16- подреберный нерв; 17- поясничное сплетение; 18- крестцовое сплетение; 19- бедренный нерв; 20- половой нерв; 21- седалищный нерв; 22- мышечные ветви бедренных нервов; 23- подкожный нерв; 24- большеберцовый нерв

Нервная система функционирует как единое целое с органами чувств и управляется головным мозгом. Самая крупная часть последнего называется большими полушариями (в затылочной области черепа находятся два более мелких полушария мозжечка). Головной мозг соединяется со спинным. Правое и левое большие полушария соединены между собой компактным пучком нервных волокон, называемых мозолистым телом.

Спинной мозг – основной нервный ствол тела – проходит через канал, образованный отверстиями позвонков, и тянется от головного мозга до крестцового отдела позвоночника. С каждой стороны спинного мозга симметрично отходят нервы к различным частям тела. Осязание в общих чертах обеспечивается определенными нервными волокнами, бесчисленные окончания которых находятся в коже.

Классификация нервной системы

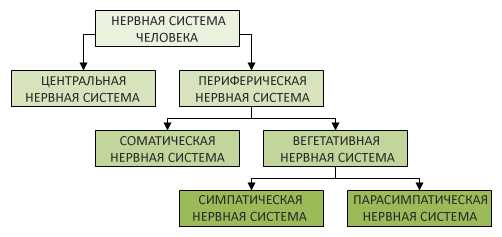

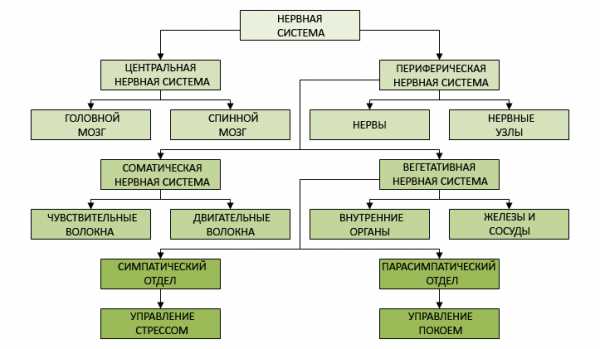

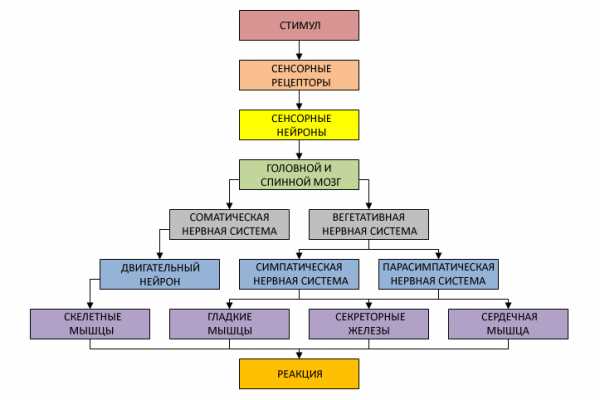

Так называемые виды нервной системы человека можно представить следующим образом. Всю целостную систему условно формируют: центральная нервная система – ЦНС, в состав которой входит головной и спинной мозг, и периферическая нервная система – ПНС, в которую входят многочисленные нервы, отходящие от головного и спинного мозга. Кожа, суставы, связки, мышцы, внутренние органы и органы чувств отправляют по нейронам ПНС входные сигналы в ЦНС. В то же время, исходящие сигналы от центральной НС, периферическая НС посылает к мышцам. В качестве наглядного материала, ниже, логически структурированным образом представлена целостная нервная система человека (схема).

Центральная нервная система – основа нервной системы человека, которая состоит из нейронов и их отростков. Главная и характерная функция ЦНС – реализация различных по степени сложности отражательных реакций, имеющих название рефлексов. Низшие и средние отделы ЦНС – спинной мозг, продолговатый мозг, средний мозг, промежуточный мозг и мозжечок – управляют деятельностью отдельных органов и систем организма, реализуют между ними связь и взаимодействие, обеспечивают целостность организма и его корректное функционирование. Высший отдел ЦНС – кора больших полушарий головного мозга и ближайшие подкорковые образования – по большей части управляет связью и взаимодействием организма как целостной структуры с внешним миром.

Периферическая нервная система – является условно выделяемой частью нервной системы, которая находится за пределами головного и спинного мозга. Включает в себя нервы и сплетения вегетативной нервной системы, соединяя ЦНС с органами тела. В отличие от ЦНС, ПНС не защищена костями и может быть подвержена воздействию механических повреждений. В свою очередь, саму периферическую нервную систему делят на соматическую и вегетативную.

- Соматическая нервная система

- Вегетативную нервную систему делят на симпатическую и парасимпатическую. Симпатическая нервная система управляет ответной реакцией на опасности или стресс, и кроме прочего, может вызвать увеличение частоты сердечных сокращений, повышение кровяного давления и возбуждение органов чувств, за счет увеличения уровня адреналина в крови. Парасимпатическая нервная система, а свою очередь, управляет состоянием покоя, и регулирует сокращение зрачков, замедление сердечного ритма, расширение кровеносных сосудов и стимуляцию пищеварительной и мочеполовой системы.

Выше вы можете видеть логически структурированную схему, на которой приведены отделы нервной системы человека, в порядке, соответствующем вышеизложенному материалу.

Строение и функции нейронов

Все движения и упражнения контролируются нервной системой. Основной структурной и функциональной единицей нервной системы (как центральной, так и периферической) является нейрон.

Все движения и упражнения контролируются нервной системой. Основной структурной и функциональной единицей нервной системы (как центральной, так и периферической) является нейрон.

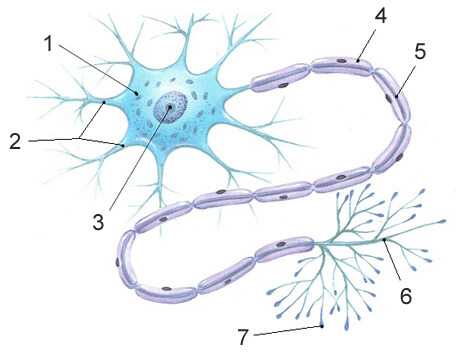

Строение нервной клетки: 1- тело клетки; 2- дендриты; 3- ядро клетки; 4- миелиновая оболочка; 5- аксон; 6- окончание аксона; 7- синаптическое утолщение

Функциональной единицей нейромышечной системы является двигательная единица, которая состоит из двигательного нейрона и иннервируемых им мышечных волокон. Собственно, работа нервной системы человека на примере процесса иннервации мышц происходит следующим образом.

Клеточная мембрана нерва и мышечного волокна является поляризованной, то есть на ней существует разность потенциалов. Внутри клетки содержится высокая концентрация ионов калия (К), а снаружи – ионов натрия (Na). В покое разность потенциалов между внутренней и внешней стороной клеточной мембраны не приводит к возникновению электрического заряда. Эта определенная величина представляет собой потенциал покоя. Из-за изменений во внешнем окружении клетки потенциал на ее мембране постоянно колеблется, и если он возрастает, и клетка достигает своего электрического порога возбуждения, происходит резкое изменение электрического заряда мембраны, и она начинает проводить потенциал действия вдоль аксона к иннервируемой мышце. К слову, в крупных мышечных группах, один двигательный нерв может иннервировать до 2-3 тысяч мышечных волокон.

На схеме ниже вы можете видеть пример того, какой путь проходит нервный импульс от момента возникновения стимула до получения на него ответной реакции в каждой, отдельно взятой системе.

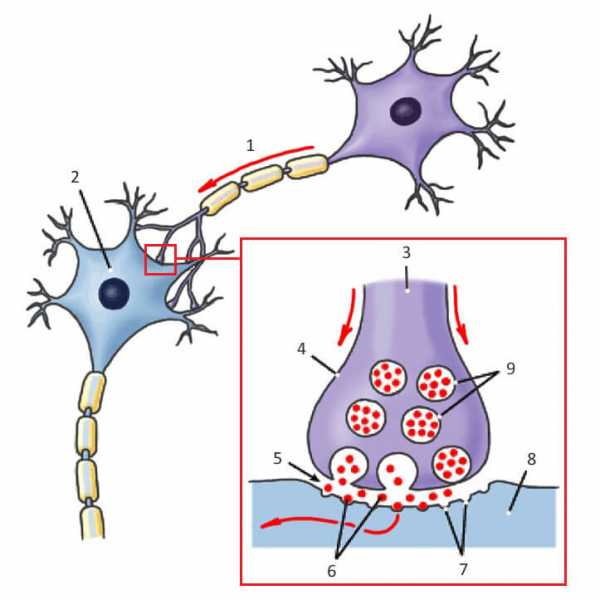

Нервы соединяются между собой посредством синапсов, а с мышцами – с помощью нервно-мышечных контактов. Синапс – это место контакта между двумя нервными клетками, а нервно-мышечный контакт – процесс передачи электрического импульса от нерва к мышце.

Синаптическая связь: 1- нейронный импульс; 2- принимающий нейрон; 3- ветвь аксона; 4- синаптическая бляшка; 5- синаптическая щель; 6- молекулы нейотрансмиттера; 7- клеточные рецепторы; 8- дендрит принимающего нейрона; 9- синаптические пузырьки

Нервно-мышечный контакт: 1- нейрон; 2- нервное волокно; 3- нервно-мышечный контакт; 4- двигательный нейрон; 5- мышца; 6- миофибриллы

Таким образом, как мы уже говорили – процесс физической активности в целом и мышечного сокращения в частности является полностью подконтрольным нервной системе.

Заключение

Сегодня мы узнали о предназначении, строении и классификации нервной системы человека, а так же о том, как она связана с его двигательной активностью и как она влияет на работу всего организма в целом. Поскольку нервная система вовлечена в регуляцию деятельности всех органов и систем человеческого тела, в том числе, и возможно, в первую очередь – сердечно – сосудистой, то в следующей статье из цикла о системах организма человека, к ее рассмотрению мы и перейдем.

fit-baza.com

Строение и функции нервной системы

Нервизм

Учение о локализации функций в коре головного мозга

Системная организация деятельности цнс

По своему строению нервная система состоит из двух отделов: центральной нервной системы и периферической.

Центральную нервную систему составляет головной мозг, находящийся в полости черепа, и спинной, заключенный в позвоночный канал. Вещество мозга при рассматривании невооруженным глазом оказывается окрашенным неодинаково. Имеется серое вещество, состоящее из тел нервных клеток, и белое вещество, состоящее преимущественно из нервных волокон, как миелинизированных, так и немиелинизированных.

Нервная ткань, находящаяся вне центральной нервной системы, является ее периферическим отделом. Периферическая нервная система образована главным образом отростками нервных клеток. Имеющиеся в ее составе клеточные тела в основном сконцентрированы в периферических нервных узлах (ганглиях).

Кроме этого, существует деление нервной системы на соматическую, или анимальную, и вегетативную или автономную. Они имеют свои особенности морфологические и функциональные. Вегетативная нервная система иннервирует внутренние органы, железы, сосуды и другие ткани организма, обеспечивает их интеграцию, поддержание относительного постоянства внутренней среды – гомеостаз и адаптацию организма к меняющимся условиям и обстоятельствам.

Формирование нервной системы происходит из наружного зародышевого листка или эктодермы. При этом образуется нервная пластинка, края которой постепенно сближаются, образуя в дальнейшем сначала медуллярный желобок, а затем медуллярную трубку. Клетки нервного эпителия со временем превращаются в нейробласты, медуллобласты и эпендимобласты. Из нейробластов образуются в последствии нейроны, а из медуллобластов и эпендимобластов – глиальные элементы. Нервная трубка развивается неравномерно. Наиболее быстро развивается ее передний отдел. Сначала образуется три первичных мозговых пузыря: передний – prosencephalon, средний – mesencephalon и задний – rhombencephalon. В последующем первичный задний мозговой пузырь фрагментируется на два пузыря: задний (metencephalon) и заможье (myelencephalon). Из первичного переднего мозгового пузыря выделяется вторичный передний мозговой пузырь – telencephalon, а оставшаяся часть первичного мозгового пузыря называется diencephalon.

Из вторичного переднего мозгового пузыря образуются полушария мозга. Его полость превращается в боковые желудочки мозга (левый – первый, правый – второй). Каждый из желудочков имеет центральную часть и три рога. Центральная часть находится в глубине теменной доли полушария мозга, передний рог – в лобной доле, нижний – в височной, задний – в затылочной доле. Первичный передний мозговой пузырь является источником формирования промежуточного мозга (diencephalon). Полость первичного переднего мозгового пузыря преобразуется в III желудочек мозга.

Из среднего мозгового пузыря формируется средний мозг (mesencephalon), состоящий из ножек мозга и крыши – пластинки четверохолмия. Расположенный между ними водопровод мозга представляет собой остаток полости среднего мозгового пузыря.

Задний мозг дифференцируется в мост и мозжечок. Из заможья образуется продолговатый мозг. Полости их превращаются в IV желудочек мозга.

Самой крупной частью мозга являются большие полушария. Они прикрывают область промежуточного мозга, средний мозг, мозжечок и носят название плаща (pallium). Все остальные части мозга от таламуса до продолговатого мозга составляют ствол мозга.

Каудальная часть нервной трубки превращается в спинной мозг (medulla spinalis). Он заключен в позвоночном канале, представляет из себя тяж, слегка сплюнутый в переднезаднем направлении, длиной 41-45 см. Верхней границей спинного мозга является верхний край первого поясничного позвонка. Нижней границей является верхний край второго поясничного позвонка. От этого уровня начинается так называемая конечная нить (filum terminale), представляющая комплекс оставшихся оболочек спинного мозга. Она спускается в крестцовый отдел позвоночного канала и прикрепляется к надкостнице.

Участок серого вещества спинного мозга с парой передних и задних отходящих от него корешков называется сегментом. Различают 8 шейных сегментов (C – Cervicalis), 12 грудных (Th – Thoracicus), 5 поясничных (L – Lumbalis), 5 крестцовых (S – Sacralis) и 1-2 копчиковых (Co – Coccigeus). Общее их количество 31-32. Каждый сегмент мозга обеспечивает иннервацию определенного участка тела – метамера. В состав метамера входят мышцы – миотом, участок кожи – дерматом, кости – склеротом, внутренние органы – спланхнотом.

Спинной мозг неодинаков на своем протяжении. Имеются два его утолщения: шейное (на уровне сегментов С5-D2) и поясничное (на уровне сегментов L2-S2).

Спинной мозг состоит из серого и белого вещества. На поперечном разрезе серое вещество образует фигуру, напоминающую бабочку. В каждой половине спинного мозга различают задний и передний рога. На уровне сегментов от С8 до L2 имеются боковые рога спинного мозга, являющиеся сегментарным отделом симпатической вегетативной нервной системы. Белое вещество мозга расположено по периферии, где оно формирует столбы, состоящие из проводящих путей. Столбы имеются в каждой половине спинного мозга: передний, задний и боковой.

На поверхности спинного мозга имеются продольные углубления: передняя продольная щель, задняя продольная борозда. По бокам от средней линии вдоль боковой поверхности мозга тянутся две переднелатеральных и две заднелатеральных борозды – справа и слева. Они являются местом выхода передних и задних корешков. Задние корешки являются чувствительными по функции, передние преимущественно двигательными, но в их составе имеются вегетативные волокна. На заднем корешке у межпозвоночного отверстия располагается спинномозговой узел.

Спинномозговые корешки выходят через одноименные межпозвоночные отверстия, в области которых корешки сливаются и формируют спинномозговой нерв. Он является смешанным и содержит двигательные, чувствительные и вегетативные волокна. Длина спинномозгового нерва около 1 см. После выхода его из межпозвоночного отверстия нерв делится на 4 ветви. Менингеальная ветвь – чувствительная – возвращается в позвоночный канал и принимает участие в формировании оболочечного сплетения. Белая соединительная ветвь состоит из симпатических волокон. Она направляется к симпатическому стволу. Задняя ветвь смешанная. В ее состав входят чувствительные и двигательные волокна, обеспечивающие иннервацию кожи и мышц, расположенных вдоль позвоночного столба. Передняя ветвь – самая крупная. Она тоже смешанная, обеспечивает иннервацию основной части соответствующего метамера. Из передних ветвей спинномозговых нервов формируются нервные сплетения. Исключение составляют ветви спинальных нервов на уровне D3-D11, которые непосредственно переходят в соответствующие межреберные нервы. В сплетениях происходит переплетение нервных волокон различных спинномозговых нервов. Из сплетений выходят периферические нервные стволы.

Шейное сплетение формируется спинно-мозговыми нервами от сегментов С1-С4. Из этого сплетения выходит наиболее мощный диафрагмальный нерв, а также малый затылочный нерв, большой ушной, кожный нерв шеи.

Плечевое сплетение формируется из спинно-мозговых нервов сегментов С5-D2. Основные нервы – подкрыльцовый, лучевой, локтевой, срединный, мышечно-кожный.

Передние ветви спинно-мозговых нервов на уровне сегментов D3-D12 формируют межреберные нервы.

Спинальные нервы от сегментов L1-L4 формируют поясничное сплетение. Из него выходят бедренный нерв, подвздошно-подчревный, подвздошно-паховый, бедренно-половой, боковой кожный нерв бедра, запирательный нерв.

Спинальные нервы от сегментов L5-S4 формируют крестцовое сплетение. Из него выходят седалищный нерв, верхний и нижний ягодичные нервы, задний кожный нерв бедра.

Копчиковое сплетение формируется ветвями от сегментов S3-Co1-2. Выходят из этого сплетения срамные нервы.

Нервизм

Это направление в медицине, признающее главенствующую роль нервной системы во всех нормальных и патологических проявлениях организма.

Своими корнями это учение уходит в глубокую древность. Состояния, напоминающие параличи и парезы, нашли свое отражение во фресках времен египетских фараонов.

Попытки связать мыслительную и психическую деятельность человека с головным мозгом были сделаны еще во времена Гиппократа (460-370 гг. до н.э.) и Галена (131-201 гг. н.э.). Тогда же была замечена связь мозга с движениями на противоположной половине туловища. Об этом судили по возникновению судорог на половине тела, противоположной поражению головы. Происхождение данного факта связывали с общим нарушением работы мозга. Патогенез всех болезненных состояний объяснялся гуморальной теорией. В соответствии с ней баланс четырех жидкостей – флегмы, крови, черной и желтой желчи – обеспечивает нормальное развитие и деятельность организма. При нарушении равновесия указанных компонентов возникает болезнь. В XVII столетии Томас Виллис, автор термина «неврология», несколько модернизировал гуморальную теорию. Он считал, что общая чувствительность представлена в полосатом теле, собственные чувства – в мозолистом теле, а память – в коре. Это положило начало развитию локализационизма, как направления в изучении функций мозга. На крайнем полюсе этого научного мировоззрения находится френологическое учение Франца-Иосифа Галля и его учеников. Они предполагали, что умственные и моральные качества локализуются в определенных участках поверхности мозга. При этом имеется прямая зависимость между степенью развития той или иной способности и объемом ее корковой представленности. По форме черепа, его «бугоркам» и «шишкам» Галль пытался разгадать профессиональные способности человека и характерологические особенности. В 1842 году Флюранс и Галлер выдвинули тезис о физиологической равноценности коры. Возникла догма об эквипотенциальности частей мозга, а затем появилась теория универсализма.

Следующий этап в развитии учения о мозге характеризуется соотнесением клинических симптомов с очаговым поражением нервной системы. В 1861 году Брока на основании клинических фактов высказался против физиологической равноценности коры большого мозга. Он описал расстройства моторной речевой деятельности при повреждении третьей лобной извилины и подлежащего белого вещества и назвал его «центр моторных образов слов». В 1874 году Вернике открыл аналогичный «центр сенсорного образа слова» в верхней височной извилине. В 1864 году английским невропатологом Джексоном была предложена иерархическая система трех уровней функционирования мозга: нижний – уровень стабильных функций, средний – сенсомоторный уровень и наивысший – уровень функций мышления, присущий человеку. В обеспечении моторного поведения эти уровни организованы вертикально друг над другом. Джексон постулировал различные размеры моторного и сенсорного представительства различных частей тела в зависимости от степени их специализации. При этом он четко придерживался выдвинутого им правила: локализация дефекта и локализация функции – две различные проблемы.

В XIX веке нервизм окончательно сформировался как отдельное научное направление. Учение основывается на фундаментальных трудах таких исследователей функций мозга, как И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.Е. Введенский и А.А. Ухтомский.

Особую роль в становлении неврологии как науки сыграли такие работы И.М. Сеченова, как «Рефлексы головного и спинного мозга» (1863) и «Элементы мысли» (1866). Оказало свое влияние на процесс развития неврологии и учение Дарвина о происхождении видов.

Глубокий анализ накопленного экспериментального и клинического материала был проведен В.М. Бехтеревым. По его мнению «лобные доли служат областями психорегуляторной деятельности, обусловливающей развитие высших познавательных функций…».

Диалектический подход к данному вопросу продемонстрировал в своих работах И.П. Павлов. Иван Петрович Павлов разделил рефлексы на условные и безусловные. Данный факт явился одним из ключевых моментов в развитии учения о нервной системе. В соответствии с выдвинутой им рефлекторной теорией функция всегда приурочена к структуре, а динамика к конструкции. В то же время локализация функции является относительной и динамической. Этот механизм лежит в основе функциональной пластичности коры.

Дальнейшее развитие данный вопрос получил в работах И.Н. Филимонова. Он выдвинул принцип поэтапной локализации функций, согласно которому на место статических изолированных центров приходит идея о функциональной многозначности мозговых структур, которые могут включаться в различные функциональные системы и принимать участие в осуществлении различных задач.

Огромный вклад в развитие учения о церебральных механизмах внесли работы А.А. Ухтомского. Согласно разработанному им принципу доминанты нервный центр определяется как «…созвездие созвучно работающих ганглиозных участков, взаимно совозбуждающих друг друга… ».

Работы крупного отечественного ученого Н.А. Бернштейна посвящены исследованию такой важнейшей интегративной функции мозга, как движение. Им выделены функциональные уровни построения движений: рубро-спинальный, таламо-паллидарный, пирамидно-стриальный, теменно-премоторный и уровни, лежащие выше уровня действий, координирующие речь и письмо. Каждый очередной функциональный уровень построения движений содержит и приносит не новые качества движений, а новые полноценные движения.

Последующее развитие учения о функциональных уровнях было продолжено в работах А.Р. Лурия. На основании анализа богатого клинического материала средствами нейропсихологии им выдвинута концепция о существовании трех основных функциональных блоков. Первый блок регуляции тонуса и бодрствования включает мезенцефалическую ретикулярную формацию, неспецифическую систему таламуса, гиппокамп и хвостатое ядро. Второй блок приема, переработки и хранения информации объединяет все задние отделы коры, в том числе модально специфичные зрительную, слуховую, соматическую сенсорную и межпроекционную теменную область коры. Третий блок обеспечивает программирование, регулирование и контроль сложных форм деятельности. В его состав входят префронтальные отделы коры мозга, выполняющие универсальную функцию общей регуляции поведения. Одним из признаков их поражения является нарушение регулирующей сигнальной функции речи.

Новый взгляд на проблему локализации функций в коре был введен в П.К. Анохиным. Им предложена концепция функциональных систем, представляющих комплекс нервных образований с соответствующими им периферическими рабочими органами, объединенными какой-либо вполне очерченной и специфической функцией организма. Основными блоками функциональной системы являются следующие: афферентный синтез, включающий обстановочную афферентацию, следы в памяти, пусковую афферентацию и мотивационное возбуждение; стадия принятия решения; сформированная программа действий обеспечивает приток эфферентных импульсов к рабочим органам, и в результате происходит непосредственно само действие; получаемый результат действия обладает определенными параметрами, которые сличаются путем обратной афферентации с акцептором результата действия, при их полном совпадении функциональная система прекращает свое существование, а при их различии происходит корректировка программы действия. Собственно сама функция представлена в качестве функциональной системы и теряет атрибуты локализованности. Таким образом, на смену теоретическим представлениям о функциональной организации мозга выдвигается обоснованная концепция системного функционирования.

Свое дальнейшее развитие теория системной организации функций головного мозга получила в работах К.В. Судакова. Он является носителем идеи, что психическая активность динамически развертывается во времени на основе последовательно сменяющих друг друга стадий, описанных П.К. Анохиным. Отличительной особенностью психической деятельности является то, что она целиком строится на информационной основе. Информация выступает как отношение субъекта к своим потребностям и их удовлетворению, а также к субъектам окружающей действительности. Информационный уровень затрагивает процессы отражений мозгом внутренних состояний организма и разнообразных воздействий на него многочисленных факторов внешней среды. Осуществление такого взаимодействия происходит на различных информационных экранах организма: ДНК и РНК (жидкие кристаллы), коллоиды межклеточного вещества (протеогликаны и гиалуроновая кислота), структуры мозга (коллоиды глии, отдельных нейронов). Взаимодействие на этих структурах доминирующей и подкрепляющей мотивации строится по голографическому принципу.

С позиции теории функциональных систем мозг человека представляет собой интеграцию центральных аппаратов множества функциональных систем поведенческого и гомеостатического уровня. Каждая функциональная система избирательно вовлекает различные структуры мозга и даже отдельные нейроны в саморегулирующуюся функцию. Мозг и психические функции рассматриваются как интегративное целое, обеспечивающее достижение с помощью доминирующей в конкретный момент функциональной системы удовлетворения ведущей потребности организма и, как следствие, социальной адаптации.

Образование в нервной системе интеграций различных нервных структур является пластическим механизмом ее деятельности в нормальных условиях. Происходит образование новых интегративных связей между нервными структурами. Этот процесс происходит постоянно в соответствии с меняющимися воздействиями внешней и внутренней среды организма. Возникает адекватная физиологическая реакция нервной системы на различные раздражители.

При повреждении нервной системы возникают структурные и функциональные дефекты, нарушаются нервные связи. Само по себе повреждение не является развитием патологического процесса, оно играет лишь триггерную роль – пусковую. Развитие патологического процесса происходит с участием собственных, присущих самой нервной системе, эндогенных механизмов. Изучением патологических механизмов занимается отечественный патофизиолог Г.Н. Крыжановский. К числу таких механизмов относятся образование и деятельность интеграций из первично и вторично измененных нервных структур. Такие интеграции по характеру, механизмам и результатам своей деятельности являются патологическими. На уровне нейрональных отношений патологической интеграцией является агрегат гиперактивных нейронов, продуцирующий чрезмерный, неконтролируемый поток импульсов; такой агрегат представляет собой генератор патологически усиленного возбуждения. На уровне системных отношений патологической интеграцией является новая патодинамическая организация, состоящая из различных отделов ЦНС и действующая как патологическая система.

Генератор патологически усиленного возбуждения может возникать в различных отделах ЦНС. Обязательным условием его формирования и деятельности является недостаточность тормозных механизмов в популяции составляющих его нейронов. Чем значительнее нарушены тормозные механизмы в агрегате нейронов, тем более облегченно он активируется провоцирующими стимулами, тем больше нейронов вовлекается в продукцию возбуждения и тем более мощным и значительным оказывается его эффект. Взаимодействие в самом агрегате нейронов осуществляется несинаптическими и синаптическими механизмами. Несинаптические реализуются биологически активными веществами, выделяемыми возбужденными нейронами (К, NO, глутамат, аспартат т.д.) и прямыми возбуждающими влияниями нейронов друг на друга. В синаптических взаимодействиях, возможно, принимают участие активированные синапсы, которые были недейственны в нормальных условиях или новые синаптические образования (реактивный синапсогенез), или вставочные нейроны, или разросшиеся коллатерали. Возникновению синаптических взаимодействий способствуют усиленные перестройки, происходящие в агрегатах нейронов при их гиперактивации и нарушении тормозных механизмов.

Однако, сам по себе генератор как патологическая интеграция нейронов не в состоянии вызвать клинически выраженную патологию нервной системы. Такую патологию в виде нейропатологического синдрома вызывает более сложная патологическая интеграция – патологическая система. Для нее характерно то, что генератор становится гиперактивным и приобретает способность существенным образом влиять на другие связанные с ним структуры ЦНС. Это определяет характер деятельности патологической системы. Сам генератор приобретает свойства детерминанты. Роль детерминанты заключается не только в системообразовании, но и в системостабилизации возникших патологических интеграций. Формирование патологической системы проходит следующие стадии: детерминанта с активирующим ее генератором, промежуточные звенья, центральное эфферентное звено системы, орган-мишень, конечный патологический эффект системы. Недостаточность внутрисистемных тормозных влияний приводит к тому, что система выходит из-под общего интегративного контроля ЦНС. В отличие от физиологической системы отрицательные обратные связи в патологической системе малоэффективны, положительные же постоянно укрепляются пластическими процессами.

Значение патологических систем заключается в том, что они являются патофизиологическими механизмами и патогенетической основой нейропатологических синдромов. Каждый синдром имеет свою патологическую систему. Другим свойством патологической системы является ее способность подавлять деятельность физиологических систем. Оба указанных свойства патологических систем обусловливают дезорганизацию деятельности ЦНС.

Вероятно, подобные патофизиологические механизмы лежат в основе большинства неврологических заболеваний.

Одним из современных направлений в неврологии является изучение интегративной деятельности мозга у человека. Исследование ее в норме и при патологии как центральной, так и периферической нервной системы, проводится сейчас во многих научных учреждениях мира. Данный методологический подход является современным, отвечающим требованиям сегодняшнего дня и открывающим перспективы в будущее.

Лекция 3

studfile.net

соматическую (анимальную) и вегетативную (автономную).

Тема. Структура и функции нервной системы человека

1 Что такое нервная система

2 Центральная нервная система

Головной мозг

Спинной мозг

Основные черты строения и функции ЦНС

3 Вегетативная нервная система

4 Развитие нервной системы в онтогенезе. Характеристика трехпузырьной и пятипузырьной стадий формирования головного мозга

Что такое нервная система

Нервная система – это система, которая регулирует деятельность всех органов и систем человека. Данная система обуславливает:

1) функциональное единство всех органов и систем человека;

2) связь всего организма с окружающей средой.

Нервная система управляет деятельностью различных органов, систем и аппаратов, составляющих организм. Она регулирует функции движения, пищеварения, дыхания, кровоснабжения, метаболические процессы и др. Нервная система устанавливает взаимосвязь организма с внешней средой, объединяет все части организма в единое целое.

Нервную систему по топографическому принципу разделяют на центральную и периферическую (рис. 1).

Центральная нервная система (ЦНС) включает в себя головной и спинной мозг.

К периферический части нервной системы относят спинномозговые и черепные нервы с их корешками и ветвями, нервные сплетения, нервные узлы, нервные окончания.

Соматическая нервная система иннервирует преимущественно органы сомы (тела): поперечнополосатые (скелетные) мышцы (лица, туловища, конечностей), кожу и некоторые внутренние органы (язык, гортань, глотку). Соматическая нервная система осуществляет преимущественно функции связи организма с внешней средой, обеспечивая чувствительность и движение, вызывая сокращение скелетной мускулатуры. Так как функции движения и чувствования свойственны животным и отличают их от растений, эта часть нервной системы получила название анимальной (животной). Действия соматической нервной системы подконтрольны человеческому сознанию.

Вегетативная нервная система иннервирует внутренности, железы, гладкие мышцы органов и кожи, сосуды и сердце, регулирует обменные процессы в тканях. Вегетативная нервная система оказывает влияние на процессы так называемой растительной жизни, общие для животных и растений (обмен веществ, дыхание, выделение и др.), отчего и происходит ее название (вегетативная — растительная).

Обе системы тесно связаны между собой, однако вегетативная нервная система обладает некоторой долей самостоятельности и не зависит от нашей воли, вследствие чего ее также называют автономной нервной системой.

Ее делят на две части симпатическую и парасимпатическую. Выделение этих отделов основано как на анатомическом принципе (различия в расположении центров и строении периферической части симпатической и парасимпатической нервной системы), так и на функциональных отличиях.

Возбуждение симпатической нервной системы способствует интенсивной деятельности организма; возбуждение парасимпатической, наоборот, способствует восстановлению затраченных организмом ресурсов.

На многие органы симпатическая и парасимпатическая системы оказывают противоположное влияние, являясь функциональными антагонистами. Так, под влиянием импульсов, приходящих по симпатическим нервам, учащаются и усиливаются сокращения сердца, повышается давление крови в артериях, расщепляется гликоген в печени и мышцах, увеличивается содержание глюкозы в крови, расширяются зрачки, повышается чувствительность органов чувств и работоспособность центральной нервной системы, суживаются бронхи, тормозятся сокращения желудка и кишечника, уменьшается секреция желудочного сока и сока поджелудочной железы, расслабляется мочевой пузырь и задерживается его опорожнение. Под влиянием импульсов, приходящих по парасимпатическим нервам, замедляются и ослабляются сокращения сердца, понижается артериальное давление, снижается содержание глюкозы в крови, возбуждаются сокращения желудка и кишечника, усиливается секреция желудочного сока и сока поджелудочной железы и др.

Центральная нервная система

Центральная нервная система (ЦНС) — основная часть нервной системы животных и человека, состоящая из скопления нервных клеток (нейронов) и их отростков.

Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга и их защитных оболочек.

Самой наружной является твердая мозговая оболочка, под ней расположена паутинная (арахноидальная), а затем мягкая мозговая оболочка, сращенная с поверхностью мозга. Между мягкой и паутинной оболочками находится подпаутинное (субарахноидальное) пространство, содержащее спинномозговую (цереброспинальную) жидкость, в которой как головной, так и спинной мозг буквально плавают. Действие выталкивающей силы жидкости приводит к тому, что, например, головной мозг взрослого человека, имеющий массу в среднем 1500 г, внутри черепа реально весит 50–100 г. Мозговые оболочки и спинномозговая жидкость играют также роль амортизаторов, смягчающих всевозможные удары и толчки, которые испытывает тело и которые могли бы привести к повреждению нервной системы.

ЦНС образована из серого и белого вещества.

Серое вещество составляют тела клеток, дендриты и немиелинизированные аксоны, организованные в комплексы, которые включают бесчисленное множество синапсов и служат центрами обработки информации, обеспечивая многие функции нервной системы.

Белое вещество состоит из миелинизированных и немиелинизированных аксонов, выполняющих роль проводников, передающих импульсы из одного центра в другой. В состав серого и белого вещества входят также клетки глии

Нейроны ЦНС образуют множество цепей, которые выполняют две основные функции: обеспечивают рефлекторную деятельность, а также сложную обработку информации в высших мозговых центрах. Эти высшие центры, например зрительная зона коры (зрительная кора), получают входящую информацию, перерабатывают ее и передают ответный сигнал по аксонам.

Результат деятельности нервной системы – та или иная активность, в основе которой лежит сокращение или расслабление мышц либо секреция или прекращение секреции желез. Именно с работой мышц и желез связан любой способ нашего самовыражения. Поступающая сенсорная информация подвергается обработке, проходя последовательность центров, связанных длинными аксонами, которые образуют специфические проводящие пути, например болевые, зрительные, слуховые. Чувствительные (восходящие) проводящие пути идут в восходящем направлении к центрам головного мозга. Двигательные (нисходящие) пути связывают головной мозг с двигательными нейронами черепно-мозговых и спинномозговых нервов. Проводящие пути обычно организованы таким образом, что информация (например, болевая или тактильная) от правой половины тела поступает в левую часть мозга и наоборот. Это правило распространяется и на нисходящие двигательные пути: правая половина мозга управляет движениями левой половины тела, а левая половина – правой. Из этого общего правила, однако, есть несколько исключений.

studfile.net

Строение и функции нервной системы

Нервизм

Учение о локализации функций в коре головного мозга

Системная организация деятельности цнс

По своему строению нервная система состоит из двух отделов: центральной нервной системы и периферической.

Центральную нервную систему составляет головной мозг, находящийся в полости черепа, и спинной, заключенный в позвоночный канал. Вещество мозга при рассматривании невооруженным глазом оказывается окрашенным неодинаково. Имеется серое вещество, состоящее из тел нервных клеток, и белое вещество, состоящее преимущественно из нервных волокон, как миелинизированных, так и немиелинизированных.

Нервная ткань, находящаяся вне центральной нервной системы, является ее периферическим отделом. Периферическая нервная система образована главным образом отростками нервных клеток. Имеющиеся в ее составе клеточные тела в основном сконцентрированы в периферических нервных узлах (ганглиях).

Кроме этого, существует деление нервной системы на соматическую, или анимальную, и вегетативную или автономную. Они имеют свои особенности морфологические и функциональные. Вегетативная нервная система иннервирует внутренние органы, железы, сосуды и другие ткани организма, обеспечивает их интеграцию, поддержание относительного постоянства внутренней среды – гомеостаз и адаптацию организма к меняющимся условиям и обстоятельствам.

Формирование нервной системы происходит из наружного зародышевого листка или эктодермы. При этом образуется нервная пластинка, края которой постепенно сближаются, образуя в дальнейшем сначала медуллярный желобок, а затем медуллярную трубку. Клетки нервного эпителия со временем превращаются в нейробласты, медуллобласты и эпендимобласты. Из нейробластов образуются в последствии нейроны, а из медуллобластов и эпендимобластов – глиальные элементы. Нервная трубка развивается неравномерно. Наиболее быстро развивается ее передний отдел. Сначала образуется три первичных мозговых пузыря: передний – prosencephalon, средний – mesencephalon и задний – rhombencephalon. В последующем первичный задний мозговой пузырь фрагментируется на два пузыря: задний (metencephalon) и заможье (myelencephalon). Из первичного переднего мозгового пузыря выделяется вторичный передний мозговой пузырь – telencephalon, а оставшаяся часть первичного мозгового пузыря называется diencephalon.

Из вторичного переднего мозгового пузыря образуются полушария мозга. Его полость превращается в боковые желудочки мозга (левый – первый, правый – второй). Каждый из желудочков имеет центральную часть и три рога. Центральная часть находится в глубине теменной доли полушария мозга, передний рог – в лобной доле, нижний – в височной, задний – в затылочной доле. Первичный передний мозговой пузырь является источником формирования промежуточного мозга (diencephalon). Полость первичного переднего мозгового пузыря преобразуется в III желудочек мозга.

Из среднего мозгового пузыря формируется средний мозг (mesencephalon), состоящий из ножек мозга и крыши – пластинки четверохолмия. Расположенный между ними водопровод мозга представляет собой остаток полости среднего мозгового пузыря.

Задний мозг дифференцируется в мост и мозжечок. Из заможья образуется продолговатый мозг. Полости их превращаются в IV желудочек мозга.

Самой крупной частью мозга являются большие полушария. Они прикрывают область промежуточного мозга, средний мозг, мозжечок и носят название плаща (pallium). Все остальные части мозга от таламуса до продолговатого мозга составляют ствол мозга.

Каудальная часть нервной трубки превращается в спинной мозг (medulla spinalis). Он заключен в позвоночном канале, представляет из себя тяж, слегка сплюнутый в переднезаднем направлении, длиной 41-45 см. Верхней границей спинного мозга является верхний край первого поясничного позвонка. Нижней границей является верхний край второго поясничного позвонка. От этого уровня начинается так называемая конечная нить (filum terminale), представляющая комплекс оставшихся оболочек спинного мозга. Она спускается в крестцовый отдел позвоночного канала и прикрепляется к надкостнице.

Участок серого вещества спинного мозга с парой передних и задних отходящих от него корешков называется сегментом. Различают 8 шейных сегментов (C – Cervicalis), 12 грудных (Th – Thoracicus), 5 поясничных (L – Lumbalis), 5 крестцовых (S – Sacralis) и 1-2 копчиковых (Co – Coccigeus). Общее их количество 31-32. Каждый сегмент мозга обеспечивает иннервацию определенного участка тела – метамера. В состав метамера входят мышцы – миотом, участок кожи – дерматом, кости – склеротом, внутренние органы – спланхнотом.

Спинной мозг неодинаков на своем протяжении. Имеются два его утолщения: шейное (на уровне сегментов С5-D2) и поясничное (на уровне сегментов L2-S2).

Спинной мозг состоит из серого и белого вещества. На поперечном разрезе серое вещество образует фигуру, напоминающую бабочку. В каждой половине спинного мозга различают задний и передний рога. На уровне сегментов от С8 до L2 имеются боковые рога спинного мозга, являющиеся сегментарным отделом симпатической вегетативной нервной системы. Белое вещество мозга расположено по периферии, где оно формирует столбы, состоящие из проводящих путей. Столбы имеются в каждой половине спинного мозга: передний, задний и боковой.

На поверхности спинного мозга имеются продольные углубления: передняя продольная щель, задняя продольная борозда. По бокам от средней линии вдоль боковой поверхности мозга тянутся две переднелатеральных и две заднелатеральных борозды – справа и слева. Они являются местом выхода передних и задних корешков. Задние корешки являются чувствительными по функции, передние преимущественно двигательными, но в их составе имеются вегетативные волокна. На заднем корешке у межпозвоночного отверстия располагается спинномозговой узел.

Спинномозговые корешки выходят через одноименные межпозвоночные отверстия, в области которых корешки сливаются и формируют спинномозговой нерв. Он является смешанным и содержит двигательные, чувствительные и вегетативные волокна. Длина спинномозгового нерва около 1 см. После выхода его из межпозвоночного отверстия нерв делится на 4 ветви. Менингеальная ветвь – чувствительная – возвращается в позвоночный канал и принимает участие в формировании оболочечного сплетения. Белая соединительная ветвь состоит из симпатических волокон. Она направляется к симпатическому стволу. Задняя ветвь смешанная. В ее состав входят чувствительные и двигательные волокна, обеспечивающие иннервацию кожи и мышц, расположенных вдоль позвоночного столба. Передняя ветвь – самая крупная. Она тоже смешанная, обеспечивает иннервацию основной части соответствующего метамера. Из передних ветвей спинномозговых нервов формируются нервные сплетения. Исключение составляют ветви спинальных нервов на уровне D3-D11, которые непосредственно переходят в соответствующие межреберные нервы. В сплетениях происходит переплетение нервных волокон различных спинномозговых нервов. Из сплетений выходят периферические нервные стволы.

Шейное сплетение формируется спинно-мозговыми нервами от сегментов С1-С4. Из этого сплетения выходит наиболее мощный диафрагмальный нерв, а также малый затылочный нерв, большой ушной, кожный нерв шеи.

Плечевое сплетение формируется из спинно-мозговых нервов сегментов С5-D2. Основные нервы – подкрыльцовый, лучевой, локтевой, срединный, мышечно-кожный.

Передние ветви спинно-мозговых нервов на уровне сегментов D3-D12 формируют межреберные нервы.

Спинальные нервы от сегментов L1-L4 формируют поясничное сплетение. Из него выходят бедренный нерв, подвздошно-подчревный, подвздошно-паховый, бедренно-половой, боковой кожный нерв бедра, запирательный нерв.

Спинальные нервы от сегментов L5-S4 формируют крестцовое сплетение. Из него выходят седалищный нерв, верхний и нижний ягодичные нервы, задний кожный нерв бедра.

Копчиковое сплетение формируется ветвями от сегментов S3-Co1-2. Выходят из этого сплетения срамные нервы.

Нервизм

Это направление в медицине, признающее главенствующую роль нервной системы во всех нормальных и патологических проявлениях организма.

Своими корнями это учение уходит в глубокую древность. Состояния, напоминающие параличи и парезы, нашли свое отражение во фресках времен египетских фараонов.

Попытки связать мыслительную и психическую деятельность человека с головным мозгом были сделаны еще во времена Гиппократа (460-370 гг. до н.э.) и Галена (131-201 гг. н.э.). Тогда же была замечена связь мозга с движениями на противоположной половине туловища. Об этом судили по возникновению судорог на половине тела, противоположной поражению головы. Происхождение данного факта связывали с общим нарушением работы мозга. Патогенез всех болезненных состояний объяснялся гуморальной теорией. В соответствии с ней баланс четырех жидкостей – флегмы, крови, черной и желтой желчи – обеспечивает нормальное развитие и деятельность организма. При нарушении равновесия указанных компонентов возникает болезнь. В XVII столетии Томас Виллис, автор термина «неврология», несколько модернизировал гуморальную теорию. Он считал, что общая чувствительность представлена в полосатом теле, собственные чувства – в мозолистом теле, а память – в коре. Это положило начало развитию локализационизма, как направления в изучении функций мозга. На крайнем полюсе этого научного мировоззрения находится френологическое учение Франца-Иосифа Галля и его учеников. Они предполагали, что умственные и моральные качества локализуются в определенных участках поверхности мозга. При этом имеется прямая зависимость между степенью развития той или иной способности и объемом ее корковой представленности. По форме черепа, его «бугоркам» и «шишкам» Галль пытался разгадать профессиональные способности человека и характерологические особенности. В 1842 году Флюранс и Галлер выдвинули тезис о физиологической равноценности коры. Возникла догма об эквипотенциальности частей мозга, а затем появилась теория универсализма.

Следующий этап в развитии учения о мозге характеризуется соотнесением клинических симптомов с очаговым поражением нервной системы. В 1861 году Брока на основании клинических фактов высказался против физиологической равноценности коры большого мозга. Он описал расстройства моторной речевой деятельности при повреждении третьей лобной извилины и подлежащего белого вещества и назвал его «центр моторных образов слов». В 1874 году Вернике открыл аналогичный «центр сенсорного образа слова» в верхней височной извилине. В 1864 году английским невропатологом Джексоном была предложена иерархическая система трех уровней функционирования мозга: нижний – уровень стабильных функций, средний – сенсомоторный уровень и наивысший – уровень функций мышления, присущий человеку. В обеспечении моторного поведения эти уровни организованы вертикально друг над другом. Джексон постулировал различные размеры моторного и сенсорного представительства различных частей тела в зависимости от степени их специализации. При этом он четко придерживался выдвинутого им правила: локализация дефекта и локализация функции – две различные проблемы.

В XIX веке нервизм окончательно сформировался как отдельное научное направление. Учение основывается на фундаментальных трудах таких исследователей функций мозга, как И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.Е. Введенский и А.А. Ухтомский.

Особую роль в становлении неврологии как науки сыграли такие работы И.М. Сеченова, как «Рефлексы головного и спинного мозга» (1863) и «Элементы мысли» (1866). Оказало свое влияние на процесс развития неврологии и учение Дарвина о происхождении видов.

Глубокий анализ накопленного экспериментального и клинического материала был проведен В.М. Бехтеревым. По его мнению «лобные доли служат областями психорегуляторной деятельности, обусловливающей развитие высших познавательных функций…».

Диалектический подход к данному вопросу продемонстрировал в своих работах И.П. Павлов. Иван Петрович Павлов разделил рефлексы на условные и безусловные. Данный факт явился одним из ключевых моментов в развитии учения о нервной системе. В соответствии с выдвинутой им рефлекторной теорией функция всегда приурочена к структуре, а динамика к конструкции. В то же время локализация функции является относительной и динамической. Этот механизм лежит в основе функциональной пластичности коры.

Дальнейшее развитие данный вопрос получил в работах И.Н. Филимонова. Он выдвинул принцип поэтапной локализации функций, согласно которому на место статических изолированных центров приходит идея о функциональной многозначности мозговых структур, которые могут включаться в различные функциональные системы и принимать участие в осуществлении различных задач.

Огромный вклад в развитие учения о церебральных механизмах внесли работы А.А. Ухтомского. Согласно разработанному им принципу доминанты нервный центр определяется как «…созвездие созвучно работающих ганглиозных участков, взаимно совозбуждающих друг друга… ».

Работы крупного отечественного ученого Н.А. Бернштейна посвящены исследованию такой важнейшей интегративной функции мозга, как движение. Им выделены функциональные уровни построения движений: рубро-спинальный, таламо-паллидарный, пирамидно-стриальный, теменно-премоторный и уровни, лежащие выше уровня действий, координирующие речь и письмо. Каждый очередной функциональный уровень построения движений содержит и приносит не новые качества движений, а новые полноценные движения.

Последующее развитие учения о функциональных уровнях было продолжено в работах А.Р. Лурия. На основании анализа богатого клинического материала средствами нейропсихологии им выдвинута концепция о существовании трех основных функциональных блоков. Первый блок регуляции тонуса и бодрствования включает мезенцефалическую ретикулярную формацию, неспецифическую систему таламуса, гиппокамп и хвостатое ядро. Второй блок приема, переработки и хранения информации объединяет все задние отделы коры, в том числе модально специфичные зрительную, слуховую, соматическую сенсорную и межпроекционную теменную область коры. Третий блок обеспечивает программирование, регулирование и контроль сложных форм деятельности. В его состав входят префронтальные отделы коры мозга, выполняющие универсальную функцию общей регуляции поведения. Одним из признаков их поражения является нарушение регулирующей сигнальной функции речи.

Новый взгляд на проблему локализации функций в коре был введен в П.К. Анохиным. Им предложена концепция функциональных систем, представляющих комплекс нервных образований с соответствующими им периферическими рабочими органами, объединенными какой-либо вполне очерченной и специфической функцией организма. Основными блоками функциональной системы являются следующие: афферентный синтез, включающий обстановочную афферентацию, следы в памяти, пусковую афферентацию и мотивационное возбуждение; стадия принятия решения; сформированная программа действий обеспечивает приток эфферентных импульсов к рабочим органам, и в результате происходит непосредственно само действие; получаемый результат действия обладает определенными параметрами, которые сличаются путем обратной афферентации с акцептором результата действия, при их полном совпадении функциональная система прекращает свое существование, а при их различии происходит корректировка программы действия. Собственно сама функция представлена в качестве функциональной системы и теряет атрибуты локализованности. Таким образом, на смену теоретическим представлениям о функциональной организации мозга выдвигается обоснованная концепция системного функционирования.

Свое дальнейшее развитие теория системной организации функций головного мозга получила в работах К.В. Судакова. Он является носителем идеи, что психическая активность динамически развертывается во времени на основе последовательно сменяющих друг друга стадий, описанных П.К. Анохиным. Отличительной особенностью психической деятельности является то, что она целиком строится на информационной основе. Информация выступает как отношение субъекта к своим потребностям и их удовлетворению, а также к субъектам окружающей действительности. Информационный уровень затрагивает процессы отражений мозгом внутренних состояний организма и разнообразных воздействий на него многочисленных факторов внешней среды. Осуществление такого взаимодействия происходит на различных информационных экранах организма: ДНК и РНК (жидкие кристаллы), коллоиды межклеточного вещества (протеогликаны и гиалуроновая кислота), структуры мозга (коллоиды глии, отдельных нейронов). Взаимодействие на этих структурах доминирующей и подкрепляющей мотивации строится по голографическому принципу.

С позиции теории функциональных систем мозг человека представляет собой интеграцию центральных аппаратов множества функциональных систем поведенческого и гомеостатического уровня. Каждая функциональная система избирательно вовлекает различные структуры мозга и даже отдельные нейроны в саморегулирующуюся функцию. Мозг и психические функции рассматриваются как интегративное целое, обеспечивающее достижение с помощью доминирующей в конкретный момент функциональной системы удовлетворения ведущей потребности организма и, как следствие, социальной адаптации.

Образование в нервной системе интеграций различных нервных структур является пластическим механизмом ее деятельности в нормальных условиях. Происходит образование новых интегративных связей между нервными структурами. Этот процесс происходит постоянно в соответствии с меняющимися воздействиями внешней и внутренней среды организма. Возникает адекватная физиологическая реакция нервной системы на различные раздражители.

При повреждении нервной системы возникают структурные и функциональные дефекты, нарушаются нервные связи. Само по себе повреждение не является развитием патологического процесса, оно играет лишь триггерную роль – пусковую. Развитие патологического процесса происходит с участием собственных, присущих самой нервной системе, эндогенных механизмов. Изучением патологических механизмов занимается отечественный патофизиолог Г.Н. Крыжановский. К числу таких механизмов относятся образование и деятельность интеграций из первично и вторично измененных нервных структур. Такие интеграции по характеру, механизмам и результатам своей деятельности являются патологическими. На уровне нейрональных отношений патологической интеграцией является агрегат гиперактивных нейронов, продуцирующий чрезмерный, неконтролируемый поток импульсов; такой агрегат представляет собой генератор патологически усиленного возбуждения. На уровне системных отношений патологической интеграцией является новая патодинамическая организация, состоящая из различных отделов ЦНС и действующая как патологическая система.

Генератор патологически усиленного возбуждения может возникать в различных отделах ЦНС. Обязательным условием его формирования и деятельности является недостаточность тормозных механизмов в популяции составляющих его нейронов. Чем значительнее нарушены тормозные механизмы в агрегате нейронов, тем более облегченно он активируется провоцирующими стимулами, тем больше нейронов вовлекается в продукцию возбуждения и тем более мощным и значительным оказывается его эффект. Взаимодействие в самом агрегате нейронов осуществляется несинаптическими и синаптическими механизмами. Несинаптические реализуются биологически активными веществами, выделяемыми возбужденными нейронами (К, NO, глутамат, аспартат т.д.) и прямыми возбуждающими влияниями нейронов друг на друга. В синаптических взаимодействиях, возможно, принимают участие активированные синапсы, которые были недейственны в нормальных условиях или новые синаптические образования (реактивный синапсогенез), или вставочные нейроны, или разросшиеся коллатерали. Возникновению синаптических взаимодействий способствуют усиленные перестройки, происходящие в агрегатах нейронов при их гиперактивации и нарушении тормозных механизмов.

Однако, сам по себе генератор как патологическая интеграция нейронов не в состоянии вызвать клинически выраженную патологию нервной системы. Такую патологию в виде нейропатологического синдрома вызывает более сложная патологическая интеграция – патологическая система. Для нее характерно то, что генератор становится гиперактивным и приобретает способность существенным образом влиять на другие связанные с ним структуры ЦНС. Это определяет характер деятельности патологической системы. Сам генератор приобретает свойства детерминанты. Роль детерминанты заключается не только в системообразовании, но и в системостабилизации возникших патологических интеграций. Формирование патологической системы проходит следующие стадии: детерминанта с активирующим ее генератором, промежуточные звенья, центральное эфферентное звено системы, орган-мишень, конечный патологический эффект системы. Недостаточность внутрисистемных тормозных влияний приводит к тому, что система выходит из-под общего интегративного контроля ЦНС. В отличие от физиологической системы отрицательные обратные связи в патологической системе малоэффективны, положительные же постоянно укрепляются пластическими процессами.

Значение патологических систем заключается в том, что они являются патофизиологическими механизмами и патогенетической основой нейропатологических синдромов. Каждый синдром имеет свою патологическую систему. Другим свойством патологической системы является ее способность подавлять деятельность физиологических систем. Оба указанных свойства патологических систем обусловливают дезорганизацию деятельности ЦНС.

Вероятно, подобные патофизиологические механизмы лежат в основе большинства неврологических заболеваний.

Одним из современных направлений в неврологии является изучение интегративной деятельности мозга у человека. Исследование ее в норме и при патологии как центральной, так и периферической нервной системы, проводится сейчас во многих научных учреждениях мира. Данный методологический подход является современным, отвечающим требованиям сегодняшнего дня и открывающим перспективы в будущее.

Лекция 3

studfile.net

Строение и функции нервной системы

Вся нервная система делится на центральную и периферическую. К центральной нервной системе относится головной и спинной мозг. От них по всему телу расходятся нервные волокна -периферическая нервная система. Она соединяет мозг с органами чувств и с исполнительными органами — мышцами и железами.

Все живые организмы обладают способностью реагировать на физические и химические изменения в окружающей среде.

Стимулы внешней среды (свет, звук, запах, прикосновение и т.п.) преобразуются специальными чувствительными клетками (рецепторами) в нервные импульсы -серию электрических и химических изменений в нервном волокне. Нервные импульсы передаются по чувствительным (афферентным) нервным волокнам в спинной и головной мозг. Здесь вырабатываются соответствующие командные импульсы, которые передаются по моторным (эфферентным) нервным волокнам к исполнительным органам (мышцам, железам). Эти исполнительные органы называются эффекторами.

Основная функция нервной системы -интеграция внешнего воздействия с соответствующей приспособительной реакцией организма.

Структурной единицей нервной системы является нервная клетка -нейрон. Он состоит из тела клетки, ядра, разветвленных отростков -дендритов -по ним нервные импульсы идут к телу клетки -и одного длинного отростка -аксона -по нему нервный импульс проходит от тела клетки к другим клеткам или эффекторам.

Отростки двух соседних нейронов соединяются особым образованием — синапсом. Он играет существенную роль в фильтрации нервных импульсов: пропускает одни импульсы и задерживает другие. Нейроны связаны друг с другом и осуществляют объединенную деятельность.

Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Головной мозг подразделяется на ствол мозга и передний мозг. Ствол мозга состоит из продолговатого мозга и среднего мозга. Передний мозг подразделяется на промежуточный и конечный.

Все отделы мозга имеют свои функции.

Так, промежуточный мозг состоит из гипоталамуса -центра эмоций и витальных потребностей (голода, жажды, либидо), лимбической системы (ведающей эмоциональноимпульсивным поведением) и таламуса (осуществляющего фильтрацию и первичную обработку чувственной информации).

У человека особенно развита кора больших полушарий — орган высших психических функций. Она имеет толщину 3- мм, а общая площадь ее в среднем равна 0,25 кв.м.

Кора состоит из шести слоев. Клетки коры мозга связаны между собой.

Их насчитывается около 15 миллиардов.

Различные нейроны коры имеют свою специфическую функцию. Одна группа нейронов выполняет функцию анализа (дробления, расчленения нервного импульса), другая группа осуществляет синтез, объединяет импульсы, идущие от различных органов чувств и отделов мозга (ассоциативные нейроны). Существует система нейронов, удерживающая следы от прежних воздействий и сличающая новые воздействия с имеющимися следами.

По особенностям микроскопического строения всю кору мозга делят на несколько десятков структурных единиц -полей, а по расположению его частей -на четыре доли: затылочную, височную, теменную и лобную.

Кора головного мозга человека является целостно работающим органом, хотя отдельные его части (области) функционально специализированы (например, затылочная область коры осуществляет сложные зрительные функции, лобновисочная -речевые, височная -слуховые). Наибольшая часть двигательной зоны коры головного мозга человека связана с регуляцией движения органа труда (руки) и органов речи.

Все отделы коры мозга взаимосвязаны; они соединены и с нижележащими отделами мозга, которые осуществляют важнейшие жизненные функции. Подкорковые образования, регулируя врожденную безусловнорефлекторную деятельность, являются областью тех процессов, которые субъективно ощущаются в виде эмоций (они, по выражению И.П.Павлова, являются «источником силы для корковых клеток «).

В мозгу человека имеются все те структуры, которые возникали на различных этапах эволюции живых организмов. Они содержат в себе «опыт «, накопленный в процессе всего эволюционного развития. Это свидетельствует об общем происхождении человека и животных.

По мере усложнения организации животных на различных ступенях эволюции значение коры головного мозга все более и более возрастает.

Если, например, удалить кору головного мозга у лягушки (она имеет незначительный удельный вес в общем объеме ее головного мозга), то лягушка почти не изменяет своего поведения. Лишенный коры головного мозга голубь летает, сохраняет равновесие, но уже теряет ряд жизненных функций. Собака с удаленной корой головного мозга становится полностью не приспособленной к окружающей обстановке.

Основным механизмом нервной деятельности является рефлекс. Рефлекс

— реакция организма на внешнее или внутреннее воздействие при посредстве центральной нервной системы.

Термин «рефлекс «, как уже отмечалось, был введен в физиологию французским ученым Рене Декартом в XVII веке. Но для объяснения психической деятельности он был применен лишь в 1863 году основоположником русской материалистической физиологии М.И.Сеченовым. Развивая учение И.М.Сеченова, И.П.Павлов экспериментально исследовал особенности функционирования рефлекса.

Все рефлексы делятся на две группы: условные и безусловные.

Безусловные рефлексы -врожденные реакции организма на жизненно важные раздражители (пищу, опасность и т.п.). Они не требуют какихлибо условий для своей выработки (например, рефлекс мигания, выделение слюны при виде пищи).

Безусловные рефлексы представляют собой природный запас готовых, стереотипных реакций организма. Они возникли в результате длительного эволюционного развития данного вида животных. Безусловные рефлексы одинаковы у всех особей одного вида; это физиологический механизм инстинктов. Но поведение высших животных и человека характеризуется не только врожденными, т.е. безусловными реакциями, но и такими реакциями, которые приобретены данным организмом в процессе его индивидуальной жизнедеятельности, т.е. условными рефлексами.

Условные рефлексы -физиологический механизм приспособления организма к изменяющимся условиям среды.

Условные рефлексы -это такие реакции организма, которые не являются врожденными, а вырабатываются в различных прижизненных условиях.

Они возникают при условии постоянного предшествования различных явлений тем, которые жизненно важны для животного. Если же связь между этими явлениями исчезает, то условный рефлекс угасает (например, рычание тигра в зоопарке, не сопровождаясь его нападением, перестает пугать других животных).

Мозг не идет на поводу только текущих воздействий. Он планирует, предвосхищает будущее, осуществляет опережающее отражение будущего. В этом состоит самая главная особенность его работы. Действие должно достичь определенного будущего результата -цели. Без предварительного моделирования мозгом этого результата невозможна регуляция поведения.

Современная наука о мозге -нейрофизиология -базируется на концепции функционального объединения механизмов мозга для осуществления поведенческих актов. Эта концепция была выдвинута и плодотворно развивалась учеником И.П.Павлова академиком П.К.Анохиным в его учении о функциональных системах.

Функциональной системой П.К.Анохин называет единство центральных и периферических нейрофизиологических механизмов, которые в своей совокупности обеспечивают результативность поведенческого акта.

Первоначальная стадия формирования любого поведенческого акта названа П.К.Анохиным афферентным синтезом (в переводе с латинского — «соединение приносимого «).

В процессе афферентного синтеза происходит обработка разнообразной информации, поступающей из внешнего и внутреннего мира, на основе доминирующей в данный момент мотивации (потребности). Из многочисленных образований мозга извлекается все то, что было связано в прошлом с удовлетворением данной потребности.

Установление того, что данная потребность может быть удовлетворена определенным действием, выбор этого действия называется принятием решения.

Нейрофизиологический механизм принятия решения назван П.К.Анохиным акцептором результатов действия. Акцептор ( «ассерtare «-разрешающий) результатов действия -это нейрофизиологический механизм предвидения результатов будущего действия. На основе сопоставления ранее полученных результатов создается программа действия. И только после этого совершается само действие. Ход действия, результативность его этапов, соответствие этих результатов сформированной программе действия постоянно контролируется путем получения сигналов о достижении цели. Этот механизм постоянного получения информации о результатах совершаемого действия назван П.К.Анохиным обратной афферентацией.

Итак, деятельность мозга является отражением внешних воздействий как сигналов для тех или иных приспособительных действий.

Механизмом наследственного приспособления являются безусловные рефлексы, а механизмом идивидуально изменчивого приспособления являются условные рефлексы, сложные комплексы функциональных систем.

Источник: azps.ru

hr-portal.ru

виды клеток, понятие центральной и периферической нервной системы, строение и функции головного и спинного мозга.

Нервная система – совокупность образований, включающих нервные клетки, нервы и клетки нейроглии, объединяющая и координирующая деятельность всех органов и систем организма в постоянном взаимодействии с внешней средой. Важнейшая функция нервной системы – проведение нервных импульсов.

Виды клеток:

1.Чувствительные- получают информацию непосредственно от рецепторов и располагаюстя за пределами ЦНС в нервных узлах.(нейрон-функционально-структурная единица нервной системы)

2. Вставочные- их тела и отростки не выходят за пределы ЦНС. Они осуществляют связь между чувствительными и двигательными нейронами.

3. Двигательные- передают импульсы от головного и спинного мозга рабочим органам- мышцам и железам.

Центральная нервная система (ЦНС) — основная часть нервной системы животных и человека, состоящая из нейронов и их отростков; представлена у беспозвоночных системой тесно связанных между собой нервных узлов (ганглиев), у позвоночных животных и человека — спинным и головным мозгом. Главная и специфическая функция ЦНС — осуществление простых и сложных высокодифференцированных отражательных реакций, получивших название рефлексов. У высших животных и человека низшие и средние отделы ЦНС — спинной мозг, продолговатый мозг, средний мозг, промежуточный мозг и мозжечок — регулируют деятельность отдельных органов и систем высокоразвитого организма, осуществляют связь и взаимодействие между ними, обеспечивают единство организма и целостность его деятельности. Высший отдел ЦНС — кора больших полушарий головного мозга и ближайшие подкорковые образования — в основном регулирует связь и взаимоотношения организма как единого целого с окружающей средой

Периферическую нервную систему образуют черепные и спинно-мозговые нервы и относящиеся к ним корешки, спинно-мозговые узлы и сплетения.

Периферическая нервная система (ПНС) соединяет центральную нервную систему с органами и конечностями. Нейроны периферической нервной системы располагаются за пределами центральной нервной системы — головного и спинного мозга.

Строение и функции головного мозга:

В головном мозге различают пять отделов: продолговатый мозг, задний, включающий в себя мост и мозжечок, средний, промежуточный и передний мозг, представленный большими полушариями.

По мнению большинства учёных, функции мозга включают обработку сенсорной информации, поступающей от органов чувств, планирование, принятие решений, координацию, управление движениями, положительные и отрицательные эмоции, внимание, память. Мозг человека выполняет высшую функцию — мышление. Одной из функций мозга человека является восприятие и генерация речи.

Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга, выполняет рефлекторные и проводниковые функции. Рефлекторные функции связаны с регуляцией работы органов дыхания, пищеварения и кровообращения; здесь находятся центры защитных рефлексов — кашля, чихания, рвоты.

Мост связывает кору полушарий со спинным мозгом и мозжечком, выполняет в основном проводниковую функцию.

Мозжечок образован двумя полушариями, снаружи покрыт корой из серого вещества, под которой находится белое вещество. В белом веществе есть ядра. Средняя часть — червь соединяет полушария. Отвечает за координацию, равновесие и оказывает влияние на мышечный тонус.

Средний мозг соединяет все отделы головного мозга. Здесь находятся центры тонуса скелетных мышц, первичные центры зрительных и слуховых ориентировочных рефлексов. Эти рефлексы проявляются в движениях глаз, головы в сторону раздражителей.

В промежуточном мозге различают три части: таламус, надбугорную область (эпиталамус, в состав которого входит эпифиз) и гипоталамус. Вталамусе расположены подкорковые центры всех видов чувствительности, сюда приходит возбуждение от органов чувств. В гипоталамусе содержится высшие центры регуляции автономной нервной системы, он контролирует постоянство внутренней среды организма.

Здесь находятся центры аппетита, жажды, сна, терморегуляции, т.е. осуществляется регуляция всех видов обмена веществ.

Нейроны гипоталамуса вырабатывают нейрогормоны, осуществляющие регуляцию работы эндокринной системы.

В промежуточном мозге находятся и эмоциональные центры: центры удовольствия, страха, агрессии. Входит в состав ствола мозга.

Передний мозг представлен большими полушариями, соединенными мозолистым телом. Поверхность образована корой, площадь которой около 2200 см2. Многочисленные складки, извилины и борозды значительно увеличивают поверхность коры. Кора человека насчитывает от 14 до 17 млрд. нервных клеток, расположенных в 6 слоев, толщина коры 2 — 4 мм. Скопления нейронов в глубине полушарий образуют подкорковые ядра.

Спинной мозг

Расположен спинной мозг в позвоночном канале от I шейного позвонка до I — II поясничных, длина около 45 см, толщина около 1 см.

Передняя и задняя продольные борозды делят его на две симметричные половинки.

Спинной мозг состоит из белого вещества, находящегося по краям, и серого вещества, расположенного в центре и имеющего вид крыльев бабочки. В сером веществе находятся тела нервных клеток, а в белом — их отростки.

В передних рогах серого вещества спинного мозга (в передних крыльях «бабочки») расположены исполнительные нейроны, а в задних рогах и вокруг центрального канала — вставочные нейроны.

Спинной мозг покрыт тремя оболочками: снаружи соединительно-тканная плотная, затем паутинная и под ней сосудистая.

От спинного мозга отходят 31 пара смешанных спинномозговых нервов. Каждый нерв начинается двумя корешками, передним (двигательным), в котором находятся отростки двигательных нейронов и вегетативные волокна, и задним (чувствительным), по которому возбуждение передается к спинному мозгу.

Спинной мозг покрыт тремя оболочками: снаружи соединительно-тканная плотная, затем паутинная и под ней сосудистая.

В задних корешках находятся спинномозговые узлы, скопления тел чувствительных нейронов.

Функции спинного мозга — рефлекторная и проводниковая. Как рефлекторный центр спинной мозг принимает участие в двигательных (проводит нервные импульсы к скелетной мускулатуре) и вегетативных рефлексах.

Важнейшие вегетативные рефлексы спинного мозга — сосудодвигательные, пищевые, дыхательные, дефекации, мочеиспускания, половые.

Рефлекторная функция спинного мозга находится под контролем головного мозга. Рефлекторные функции спинного мозга можно рассмотреть на спинальном препарате лягушки (без головного мозга), у которой сохраняются простейшие двигательные рефлексы.

Возможность контролировать точность выполнения своих команд ЦНС осуществляет с помощью «обратных связей». Обратные связи — это сигналы, возникающие в рецепторах, расположенных в самих исполнительных органах.

ЦНС по «обратным связям» получает информацию об особенностях осуществления рефлекса. Такое устройство позволяет нервным центрам в случае необходимости вносить срочные изменения в работу исполнительных органов. У человека в осуществлении координации рефлексов решающее значение приобретает головной мозг.

Проводниковая функция осуществляется за счет восходящих и нисходящих путей белого вещества. По восходящим путям возбуждение от мышц и внутренних органов передается в головной мозг, по нисходящим — от головного мозга к органам.

Количество белого вещества от шейного к поясничному отделу постепенно уменьшается.

Спинномозговую жидкость для анализов берут в области поясницы из подпаутинного пространства.

studfile.net

строение и функции спинного мозга, черепных нервов и других отделов

Строение и функции нервной системы человека настолько сложны, что их изучению посвящен отдельный раздел анатомии под названием нейроанатомия. ЦНС несет ответственность за всё, за саму жизнь человека – и это не преувеличение. При отклонении в функциональной деятельности одного из отделов нарушается целостность системы, и здоровье человека оказывается под угрозой.

Нервная система — это совокупность анатомически и функционально связанных между собой нервных клеток с их отростками. Различают центральную и периферическую нервную систему. К центральной нервной системе относится головной и спинной мозг, к периферической — черепные и спинномозговые нервы и относящиеся к ним корешки, спинномозговые узлы и сплетения.

Основной функцией нервной системы является регуляция жизнедеятельности организма, поддержание в нем постоянства внутренней среды, обменных процессов, а также осуществление связи с внешним миром.

Нервная система состоит из нервных клеток, нервных волокон и клеток нейроглии.

Подробно о строении и функциях нервной системы вы узнаете из этой статьи.

Нейрон как структурная и функциональная единица нервной системы человека

Нервная клетка — нейрон — является структурной и функциональной единицей нервной системы. Нейрон — клетка, способная воспринимать раздражение, приходить в состояние возбуждения, вырабатывать нервные импульсы и передавать их другим клеткам.

То есть нейрон нервной системы осуществляет две функции:

- Перерабатывает поступающую на него информацию и передает нервный импульс

- Поддерживает свою жизнедеятельность

Нейрон как структурная единица нервной системы состоит из тела и отростков — коротких, ветвящихся (дендритов) и одного длинного (аксона), который может давать многочисленные ветви. Место контакта между нейронами называется синапсом. Синапсы могут быть между аксоном и телом нервной клетки, аксоном и дендритом, двумя аксонами и реже — между двумя Дендритами. В синапсах импульсы передаются биоэлектрическим путем или посредством химически активных веществ медиаторов (ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин и др.) Участвуют в синаптической передаче и многочисленные нейропептиды (энкефалины, эндорфины и др.)

Транспортировка биологически активных веществ по аксону от тела нейрона в центральной нервной системе к синапсу и обратно (аксональный транспорт) обеспечивает запас и возобновление медиаторов, а также формирование новых отростков — аксонов и дендритов. Таким образом, в мозге постоянно идут два взаимосвязанных процесса — появление новых отростков и синапсов и частичный распад уже существовавших. И это лежит в основе обучения, адаптации, а также восстановления и компенсации нарушенных функций.