от классических построений к модернистско-постмодернистскому синтезу – тема научной статьи по социологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Ю.Ю. Комлев,

доктор социологических наук, профессор (КЮИ МВД России)

ТЕОРИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ К МОДЕРНИСТСКО-ПОСТМОДЕРНИСТСКОМУ

СИНТЕЗУ

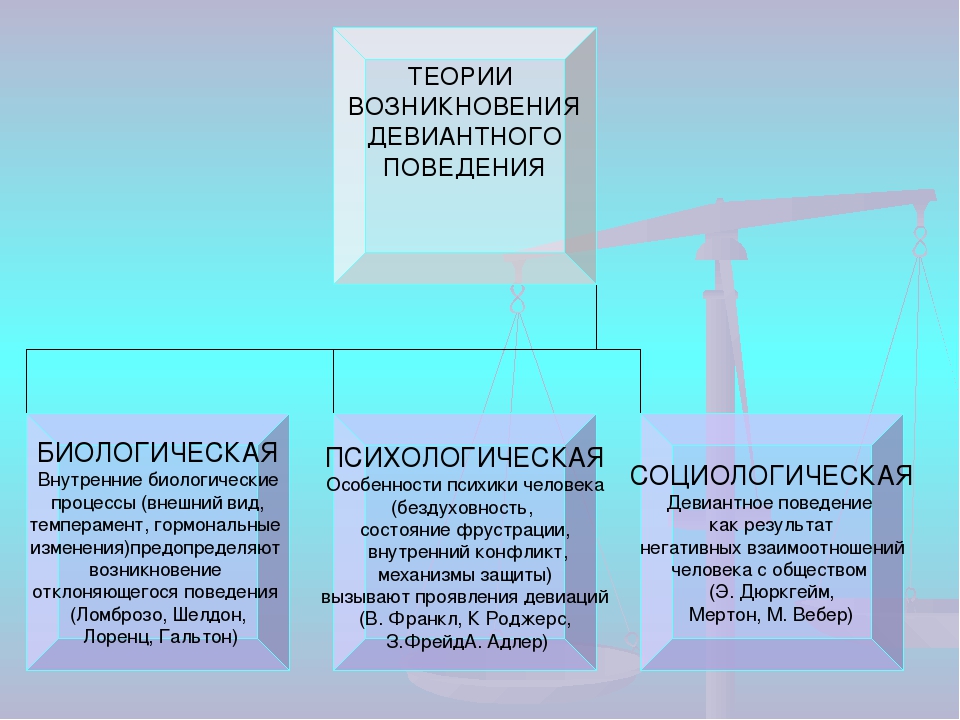

В статье рассмотрены различные подходы к изучению негативной девиантности, структурированы объективистские и субъективистские теории девиантного поведения, раскрыт эвристический потенциал интегративной девиантологии.

Проблематика девиантного поведения в современном обществе — объект постоянного внимания исследователей: социологов, психологов, криминологов. Негативная девиантность и контроль над ее проявлениями исследуются в новых условиях глобализации и стратификации, урбанизации и миграции — противоречивого, кризисного развития «ультрасовременного капитализма». Одним из системообразующих факторов девиантизации общества в современных условиях является его структуризация по критерию «включенность/исклю-ченность» (inclusive/exclusive). Понятие «исключение» (exclusion) появилось во французской социологии второй половины ХХ века как характеристика лиц, оказавшихся на обочине экономического прогресса в условиях «новой бедности».

Негативная девиантность и контроль над ее проявлениями исследуются в новых условиях глобализации и стратификации, урбанизации и миграции — противоречивого, кризисного развития «ультрасовременного капитализма». Одним из системообразующих факторов девиантизации общества в современных условиях является его структуризация по критерию «включенность/исклю-ченность» (inclusive/exclusive). Понятие «исключение» (exclusion) появилось во французской социологии второй половины ХХ века как характеристика лиц, оказавшихся на обочине экономического прогресса в условиях «новой бедности».

В контексте стратификации западных обществ метакод «включенность/исклю-ченность» в настоящих условиях характеризует нарастающий разрыв между увеличивающимся благосостоянием одних и «никому не нужными» другими. Особенность в том, что исключение в экономически развитых странах происходит постепенно: путем накопления трудностей, разрыва социальных связей, дисквалификации, кризиса идентичности, роста девиантности.

изошло на рубеже XXI века взрывообразно: в результате шоковой терапии по Гайдару и приватизации по Чубайсу, череды последовавших рыночных преобразований, образования олигархии и государственно-бюрократического капитализма. И сегодня в нашей стране бедные беднеют все больше, богатые становятся все богаче, при этом все члены общества охвачены плоской шкалой подоходного налога.

Особенно пагубно стратификация общества по основанию «включен-ность/исключенность» отражается на ювенальной среде. «Исключенные» подростки и молодые люди нередко оказываются беспризорными, совершают не только акты уличного хулиганства, обычные кражи, но и более латентные социально опасные преступления (изнасилования, грабежи, разбои, кражи, вымогательства, акты вандализма и экстремизма, преступления на почве ненависти и ксенофобии). В среде исключенных без эффективного социального контроля наряду с «прерывистыми» девиантными карьерами растет риск карьер «интенсивных» на пути рецидивизма и профессионализации преступности, существенно сужается сфера конструктивной активности подростков и молодых людей.

з

По данным Росстата, подростками и молодыми люди в возрасте от 14 до 29 лет включительно совершаются сотни тысяч социально опасных преступлений. Доля этой возрастной группы составе лиц, совершивших преступления, составляет более 50%. Разнообразие и рост масштабов проявлений негативной девиантности, особенно преступности в среде подростков и молодежи, тревожит общественность. Несмотря на некоторое снижение числа несовершеннолетних в составе лиц, совершивших преступления, социологические опросы показывают, что большая часть населения страны (около 60%) считает делинквентность представителей этой группы гораздо более опасной, чем «взрослую преступность».[1]

Наряду с криминальным поведением получают все более массовое распространение саморазрушающие формы девиантности в молодежной среде: алкоголизм и наркотизм. Начиная с 1990 года, наркотизация в России, по оценке С.

Очевидно, что проблематика девиантного и особенно делинквентного поведения на современном этапе развития российского общества, стратифицирующегося по критерию «включенность/

исключенность», нуждается в ос-

новательном научном анализе, качественно выполнить который невозможно в рамках только юридической, педагогиче-

ской, психологической или традиционной позитивистски ориентированной социологической науки.

Исследования девиантологов-теорети-ков опираются как на классическое методологическое наследие обществоведов прошлого, так и на постклассическую, постмодернистскую, интегративную традицию социологического описания девиантности.

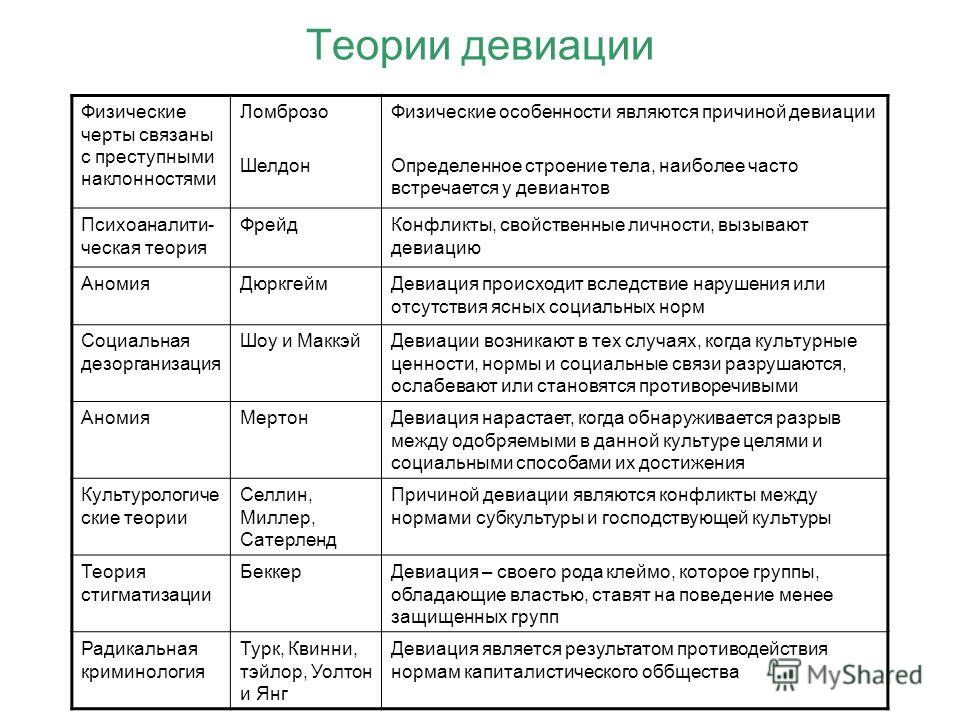

Критический, объективистский анализ девиантного поведения и социального контроля получил мощный импульс к развитию в рамках классической конфликтологической парадигмы, сформировавшейся на основе воззрений К. Маркса. Маркс первым в XIX столетии обратил внимание на социально-классовую природу преступности и противодействие ей с социальнополитических позиций. Как известно, его научные взгляды формировались во многом под впечатлением «зверств первоначального накопления» капитала: обострения социального неравенства, конфликтности, роста преступности и других социальных отклонений в европейских городах.

Маркса. Маркс первым в XIX столетии обратил внимание на социально-классовую природу преступности и противодействие ей с социальнополитических позиций. Как известно, его научные взгляды формировались во многом под впечатлением «зверств первоначального накопления» капитала: обострения социального неравенства, конфликтности, роста преступности и других социальных отклонений в европейских городах.

К.Маркс и Ф.Энгельс, другие теоретики марксизма определили методологические рамки идеологически ориентированного анализа феномена преступности как «родимого пятна капитализма». Преступность в буржуазном обществе, считал Маркс, -неустранимое явление. По Марксу, «подобно праву, преступление… коренится в тех же условиях, что и существующее гос-подство».[2,с.232] Ф.Энгельс в работе «Положение рабочего класса в Англии» называет преступление «наиболее грубой и самой бесплодной формой… возмущения».

Описывая преступность как протест рабочего класса против капиталистов в форме бесплодной классовой борьбы, Энгельс находит причины социальных отклонений, прежде всего, в экономических условиях современного ему буржуазного общества. Преступность, согласно марксистским воззрениям, элиминирует лишь в бесклассовой формации.

Преступность, согласно марксистским воззрениям, элиминирует лишь в бесклассовой формации.

Конфликтологический подход в изучении девиантности получил дальнейшее развитие в рамках постклассической социологии ХХ века. Особую лепту в теоретический анализ девиантного поведения и социального контроля над ним внесли: У.Миллер, Дж.Рейман, С.Спитцер, М.Кол-вин, С.Торстен, О.Терк, Р.Куинни, У.Бон-гер, Г.Руше, О.Хирхаймер и другие социологи как немарксистской, так и неомарксистской ориентации.

Среди девиантологических работ неомарксистов для анализа российской преступности особенно продуктивна теория радикальной криминологии, разработанная Ричардом Куинни (р.1934). Куинни обосновал влияние политического конфликта между господствующим классом и неимущими на формирование девиантного поведения в современных условиях. Еще в книге «Социальная реальность и преступление» (1975) девиантолог, критически оценивая капитализм, определяет его классовую природу как общую причину современной преступности.

В работе «Класс, государство и преступность» (1980) Р.Куинни предложил оригинальную типологию преступного поведения, которая вполне отражает распределение форм преступного поведения и в России с ее государственно-бюрократиче-

ским капитализмом. Так, согласно Куинни, «преступность приспособления» в виде краж, грабежей, убийств и изнасилований распространена в среде рабочих, пострадавших от капиталистической системы; «преступность сопротивления», по его мнению, включает бессознательную реакцию угнетенных «синих воротничков» против эксплуатации; «преступность доминирования и подавления», состоящая в коррупции, откатах, характерна для представителей правящего класса «белых воротничков» и элиты.

В книге «Критика узаконенного порядка: контроль преступности в капиталистическом обществе»(1994) Куинни подчеркивает, что противозаконное поведение власть предержащих во многом не пресекается правосудием. В сфере экономики, управления и контроля это касается, в частности, таких деликтов, как: сокрытие доходов от налогообложения, обман потребителей, коррупция и злоупотребление политической властью. Причем по отношению к люмпенизированным слоям населения уголовное преследование за преступления распространяется в полной мере. Правовые нормы в этой связи не есть результат социального консенсуса. Уголовное законодательство и правоприменение в рыночном обществе рассчитаны на обеспечение господства класса капиталистов, это инструменты эксплуатации угнетенных социальных групп и слоев.

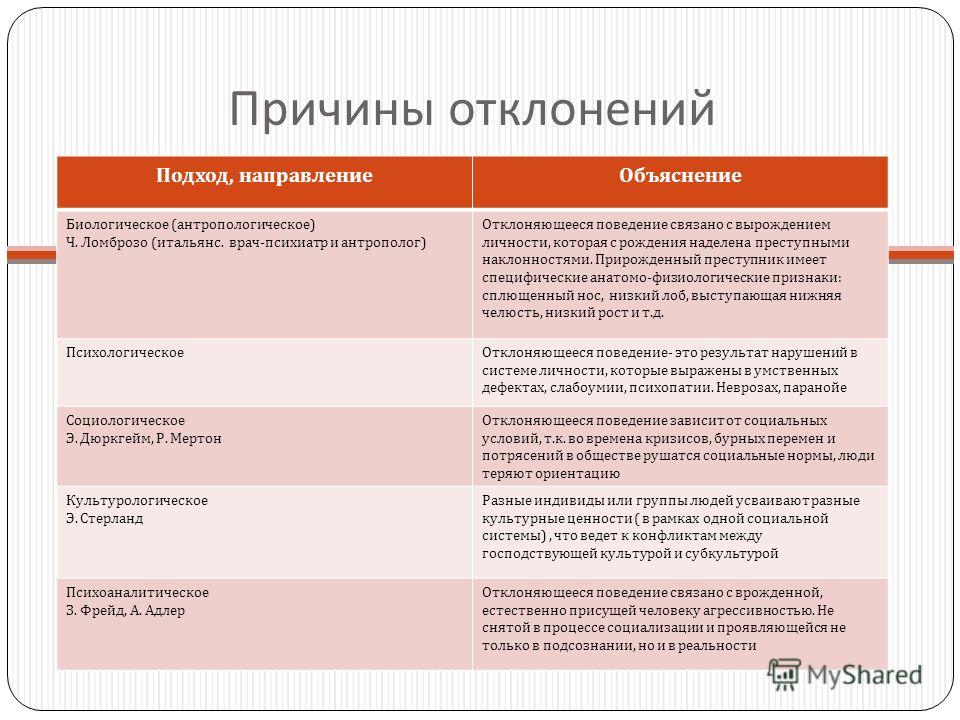

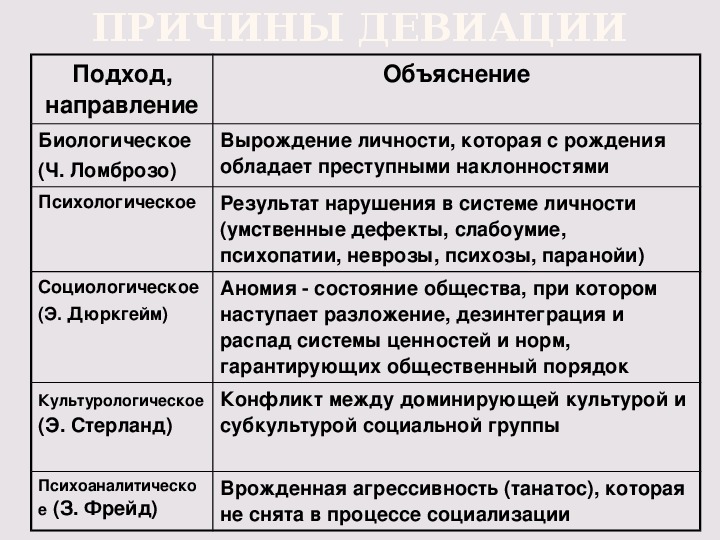

Позитивистский анализ девиантного поведения, социального порядка и стабильности в рамках объективистской традиции был заложен в классических работах функционалиста Э. Дюркгейма. Дюркгейм считал, что социальный порядок как упорядоченность социальных действий индивидов и групп обеспечивается влиянием духовных, социокультурных факторов, способствующих интеграции общества.[4] Ученый обосновал объективность, «нормальность» социальных отклонений. Согласно Дюркгейму, преступность не является социальной патологией — это один из факторов общественного здоровья и неотъемлемая часть любого общества. [3] Преступность существует во

Дюркгейма. Дюркгейм считал, что социальный порядок как упорядоченность социальных действий индивидов и групп обеспечивается влиянием духовных, социокультурных факторов, способствующих интеграции общества.[4] Ученый обосновал объективность, «нормальность» социальных отклонений. Согласно Дюркгейму, преступность не является социальной патологией — это один из факторов общественного здоровья и неотъемлемая часть любого общества. [3] Преступность существует во

всех типах обществ. Она функциональна, поскольку усиливает солидарность группы, объединяя людей в отношении негативной оценки преступлений. Дюркгейм доказал, что преступность как социальная проблема неискоренима. Однако, поскольку она может принимать ненормальные формы, ей можно и нужно противодействовать средствами социального контроля: ограничивать рост и

трансформировать структуру преступности.

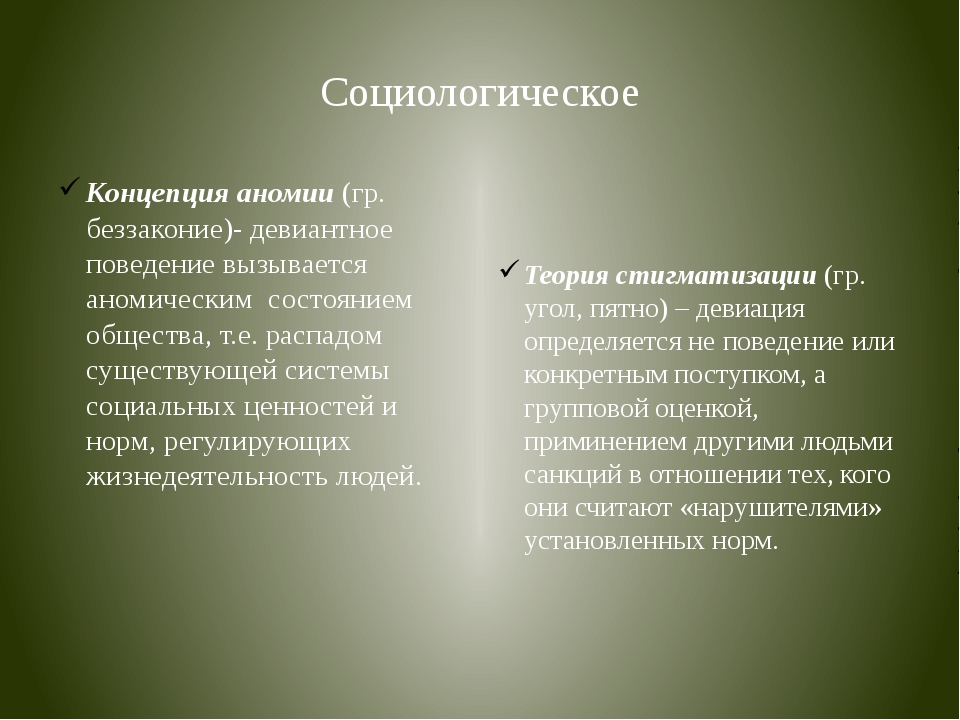

Дюркгейм разработал концепцию аномии (anomie), понимая ее как состояние общества, характеризующееся ценностнонормативным вакуумом, разрывом в преемственности социальных и правовых норм. Аномия, согласно Дюркгейму, развивается в переходных быстро меняющихся обществах, что влечет за собой статистически значимый всплеск различных видов девиантного поведения.

Аномия, согласно Дюркгейму, развивается в переходных быстро меняющихся обществах, что влечет за собой статистически значимый всплеск различных видов девиантного поведения.

Теоретические положения из социологии девиантного поведения Э.Дюркгейма в области понимания преступности, аномии, путей обеспечения социальной интеграции, порядка, солидарности и социального регулирования во многом предопределили в своей основе облик современной системы формального полицейского социального контроля в развитых капиталистических странах.

Классик структурного функционализма Т.Парсонс, развивая дюркгеймовскую перспективу объективистского анализа девиантности, выделил при обосновании социального порядка роль социализации, инте-риоризации и легитимизации норм и ценностей (таких, как: неприкосновенность человеческой жизни, частной собственности и т.п.).[5]

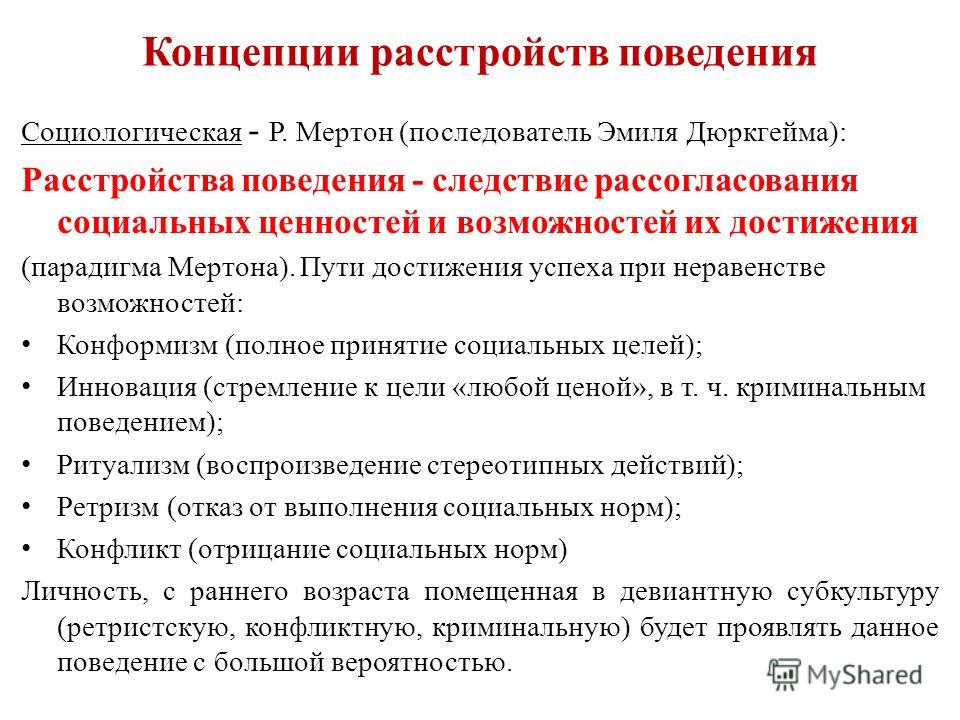

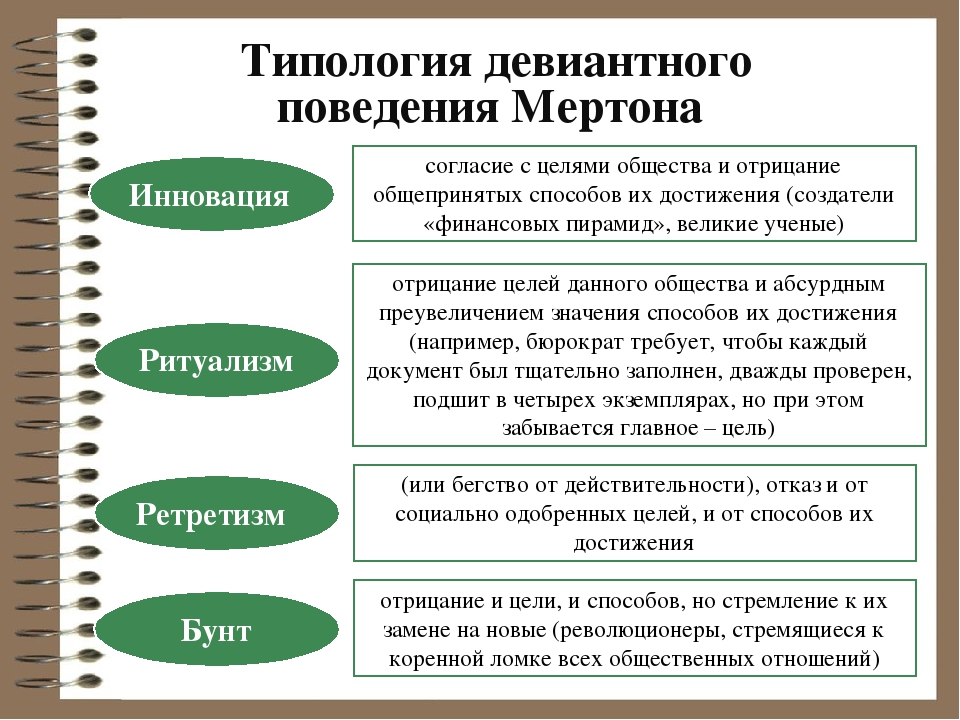

Функционалист Р. Мертон, описывая аномию в условиях стабильного рыночного общества, показал, что «отклоняющееся от нормы поведение может быть расценено как симптом несогласованности между определяемыми культурой устремлениями и социально организованными средствами их удовлетворения».[6,с.401] Аномия подталкивает многих людей к использованию незаконных средств обогащения (инноваторство и ритуализм), либо

Мертон, описывая аномию в условиях стабильного рыночного общества, показал, что «отклоняющееся от нормы поведение может быть расценено как симптом несогласованности между определяемыми культурой устремлениями и социально организованными средствами их удовлетворения».[6,с.401] Аномия подталкивает многих людей к использованию незаконных средств обогащения (инноваторство и ритуализм), либо

делает их беспомощными, подавленными (ретретизм), либо стимулирует к экстремизму и терроризму (бунтарство). Мертон обратил внимание на доминирующий корыстный характер преступности при капитализме. По его мнению, люди часто, даже имея таланты, прибегают к незаконным средствам (рэкет, спекуляция, мошенничество, сокрытие доходов от налогообложения, компьютерные преступления). Этот тезис во многом находит подтверждение и в современном российском обществе. Так, по данным уральского социолога В.Г. Попова, современная молодежь чаще всего «сталкивается» с корыстными преступлениями, такими, как воровство (45%), вымогательство денег (35%), разбой (15%), мошенничество (14%). [7,с.73]

[7,с.73]

Концепция аномии получила развитие в постклассической теории блокирования идеалов и фрустрации статуса А.Коэна, где в качестве главных детерминант девиантности рассматриваются социокультурные и статусно-ролевые факторы девиантной адаптации. Аномический анализ развили Р.Кловард и Л.Олин в теории нелигитим-ных возможностей. По мнению Кловарда и Олина, рост вероятности деликтов со стороны деклассированных индивидов больше зависит от возможности их доступа к незаконным средствам для достижения материального успеха и высокого социального статуса. В ситуации, где такие возможности реально могут быть реализованы, молодые люди из необеспеченных семей дают выход своей аномической фрустрации в тех или иных формах групповых делинквентных реакций (криминально ори-ентированн ые, конфликтно-ориентированные и ретритистски-ориентированные шайки), каждая из которых обеспечивается определенным типом делинквентной субкультуры.

В рамках классической бихевиористско-психологической парадигмы социальный порядок и девиантное поведение исследуются с субъективистских позиций. Акцент делается на индивидуально-психологической стороне этих общественных явлений, на символических аспектах социального взаимодействия. Как известно,

Акцент делается на индивидуально-психологической стороне этих общественных явлений, на символических аспектах социального взаимодействия. Как известно,

предтечей субъективистской перспективы в девиантологии был Г.Тард, который опирался на законы подражания при объяснении девиантности и механизмов сплочения общества. В качестве важного фактора социального контроля он одним из первых обратил внимание на возможности социализации личности, на отношения, возникающие между людьми при передаче социального опыта с помощью психологических механизмов. [8]

Фундаментальный вклад в субъективистский анализ феноменов девиантности внес М.Вебер, который превыше всего ставил индивида, причиной развития общества называл культурные ценности. В работе «Протестантская этика и дух капитализма» Вебер показал, каким образом разобщенные между собой действия тысяч предпринимателей и наемных работников создали капитализм — общественную систему огромной сложности с необычайно развитой социальной структурой. Недостаточное освоение норм трудовой этики и проявления девиантности, по Веберу, — это не божья кара, а результат определенных накопившихся, аккумулированных социальных практик, при которых труд плохо оплачивается, работа плохо организована и в силу ежедневных страданий лишена ценностных результатов.

Недостаточное освоение норм трудовой этики и проявления девиантности, по Веберу, — это не божья кара, а результат определенных накопившихся, аккумулированных социальных практик, при которых труд плохо оплачивается, работа плохо организована и в силу ежедневных страданий лишена ценностных результатов.

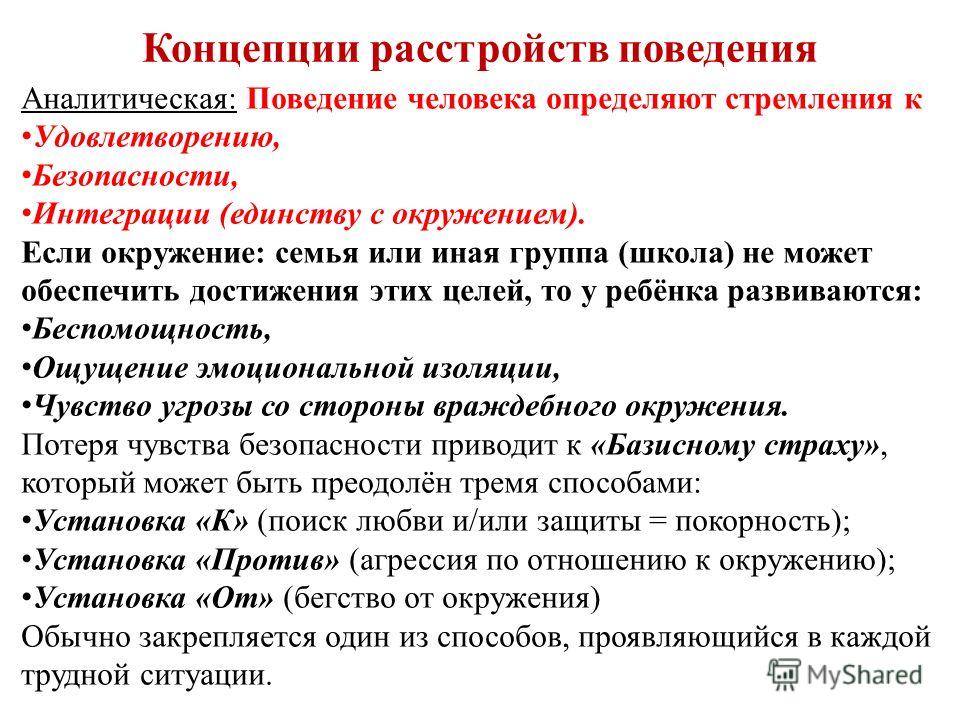

Собственно психологические интерпретации девиантности в рамках классической субъективистской традиции продолжили

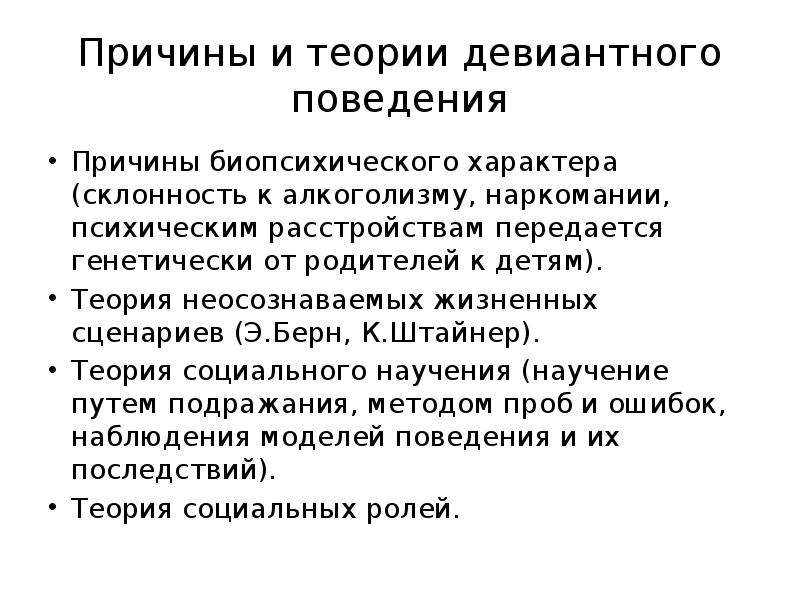

З.Фрейд, Э.Эриксон, Э.Фромм и др. Так, психоаналитический подход З.Фрейда к объяснению девиации покоится на том положении, что человек асоциален по природе и в основе своей представляет неуправляемое, импульсивное социальное животное. Поэтому наличие социальных ограничений необходимо для контроля над его агрессивным, отклоняющимся поведением.

По Фрейду, если все три компонента личности «Ид», «Эго» и «Супер-Эго» действуют сбалансированно, то человек ведет нормальную жизнь, сублимирует. Если «Эго» и «Супер-Эго» выстроены неадекватно в структуре личности, то их запреты не блокируют активизацию инстинктов в

Если «Эго» и «Супер-Эго» выстроены неадекватно в структуре личности, то их запреты не блокируют активизацию инстинктов в

бессознательном. Отсюда следует агрессия и девиантность. По образному выражению немецкого криминолога Г.И.Шнайдера, «преступление — это результат неудачи «Эго» в его попытках удержать под контролем агрессивность, ненависть и фруст-рацию».[9,с.72]

Субъективистские интерпретации девиантности получили дальнейшее развитие в рамках символического интеракционизма в первой половине XX века. Трудами

Ч.Кули и Дж.Мида, И Гофмана и др. было доказано, что личность формируется в результате интеракций с ближайшей социальной средой, осваивая артикулируемые ею требования, правила, нормы — в итоге девиантность подавляется внутренним самоконтролем индивида. Так, по мысли И.Гофмана, социальный порядок формируется в повседневном социальном взаимодействии через соблюдение неписанных и не всегда осознаваемых индивидом правил поведения. Сторонники символического интеракционизма и социального конструктивизма считают, что люди своими действиями конструируют социальную реальность и структуры общества, в том числе систему социального контроля, социальные нормы и девиантность.

Сторонники символического интеракционизма и социального конструктивизма считают, что люди своими действиями конструируют социальную реальность и структуры общества, в том числе систему социального контроля, социальные нормы и девиантность.

Исследования девиантности с позиций символического интеракционизма в по-стклассический период получили наиболее яркое развитие в теориях стигматизации Г.Бекера, Е.Лемерта, Ф.Зака, Э.Шура.

Концептуально теория стигмы (клеймения, лейблов) базируется на двух основных положениях. Во-первых, отклоняющееся поведение следует интерпретировать не как нарушение социальной нормы, признак предрасположенности индивида или качество социального действия, а как результат его символического определения, наклеивания девиантного ярлыка в результате социальной реакции. Поэтому в теории стигматизации особое значение придается силе слова и реакции общества на поведение людей. Во-вторых, «клеймение» порождает и усиливает девиантность. В этом смысле отклоняющееся поведение есть ответ индивида на стигматизацию, который ведет к вторичному от-

Во-вторых, «клеймение» порождает и усиливает девиантность. В этом смысле отклоняющееся поведение есть ответ индивида на стигматизацию, который ведет к вторичному от-

клонению, в ходе чего формируется девиантная идентичность.

Теория лейблов объясняет лишь вторичное отклонение, рецидивизм, процесс формирования девиантной карьеры под воздействием чрезмерного социального контроля, но не этиологию первичного отклонения. Тем не менее, ее эвристический потенциал достаточно высок, чтобы объяснить рост рецидивизма в современном российском обществе, особенно в молодежной среде. Как известно, по статистическим данным МВД России, при общем снижении объема преступности в стране количество рецидивных преступлений в 2010 году возросло на 40%. В структуре рецидивных преступлений половину составляют тяжкие и особо тяжкие, более 60% от всей рецидивной преступности приходится на кражи, грабежи, разбои и хулиганство — составы, создающие наибольшие угрозы и беспокойство для общества в целом и для каждого его члена в отдельности. При этом самый высокий процент рецидива зафиксирован в возрастной группе от 22 до 24 лет.[10] Заметим, что каждое третье преступление совершается лицами, имеющими стигму судимости.

При этом самый высокий процент рецидива зафиксирован в возрастной группе от 22 до 24 лет.[10] Заметим, что каждое третье преступление совершается лицами, имеющими стигму судимости.

В девиантологии эпохи модерн в рамках объективистской или субъективистской традиции девиантность и преступность описываются позитивистски типично определенно, без использования элементов рассуждения (диалога), дискурса. С развитием постмодернизма — детища второй половины XX века его основоположниками французскими философами Ж-Ф.Лиотаром и М.Фуко изменились и представления о девиантном поведении. Как известно, постмодернизм отражает переход общества от эпохи модерна к состоянию постмодерна, от классовой структуры к обществу фрагментарного типа. Постмодернизм характеризуется интенсивным скептицизмом по отношению к науке, возможностям человеческого разума, релятивизацией всех знаний. Постмодернизм ставит под сомнение веру в возможность познания и преобразования мира. Для философии постмодернизма присущи рефлексивность, пастиш (смешение стилей, заим-

Для философии постмодернизма присущи рефлексивность, пастиш (смешение стилей, заим-

ствованных из различных контекстов). Постмодернист и криминолог Э.Янг в работе «Imagining Crime. Textual Outlaws and Criminal Conversations» (1996) переосмысливает криминологические тексты, проводит дискурсивный анализ, исследует роль языка, символов и метафор в создании образов преступного поведения.

Релятивны и сконструированы с позиций постмодернизма социальные нормы, ценности, девиантность и преступность, а также само общество как их источник. По мысли Г.Барака, «преступления — это рекурсивная продукция, однообразные действия, которые стали частью исторического и культурного общения, достигшие относительной стабильности в определенном времени и пространстве.[11,р.219]

В итоге девиантология и криминология постмодерна определяют преступление на контрасте объяснения этого явления в модернизме и постмодернизме, на отказе от внешней причинности и жесткого рационализма. Преступность и контроль над ней мыслятся посмодернистам как неопределенные, взаимосвязанные, относительные, динамические конструкции. Тем самым постмодернизм проблематизирует представления о феноменах девиантности и преступности, современном социальном порядке и контроле над отклоняющимся поведением.

Преступность и контроль над ней мыслятся посмодернистам как неопределенные, взаимосвязанные, относительные, динамические конструкции. Тем самым постмодернизм проблематизирует представления о феноменах девиантности и преступности, современном социальном порядке и контроле над отклоняющимся поведением.

Постклассический и, особенно, постмодернистский дискурс в социальной науке и девиантологии, исходя из релятивизации знаний, открыли путь к новым направлениям исследований девиантности. В результате девиантологами было выдвинуто много новых гипотез и теорий, объясняющих природу девиантности на постсовре-менном этапе развития общества.

Анализ новых оригинальных зарубежных работ по теории девиации весьма затруднителен. Во всяком случае, достаточно сложно провести грань между современными теориями, связанными как с классическими концепциями девиантности, так и постклассическими. Зарубежные авторы активно интегрируют положения классических и постклассических теорий в собственных концептуальных построе-

ниях. Наиболее полное изложение новых идей и подходов в девиантологии и криминологии содержат, с нашей точки зрения, труд Делоса Кейли «Deviant Behav-ior»(1996), работы Рональда Айкерса «Criminological theories: introduction and evaluation»(1997) и Грега Барака «Integrating Criminologies» (1998).

Наиболее полное изложение новых идей и подходов в девиантологии и криминологии содержат, с нашей точки зрения, труд Делоса Кейли «Deviant Behav-ior»(1996), работы Рональда Айкерса «Criminological theories: introduction and evaluation»(1997) и Грега Барака «Integrating Criminologies» (1998).

Анализ англоязычных и немногих отечественных работ позволяет по крупицам собрать материал о состоянии и направлениях развития современной девиантологической мысли за рубежом. Обобщение положений из публикаций англоязычных де-виантологов, переведенных на кафедре философии, политологии, социологии и психологии при участии курсантов КЮИ МВД России, позволяет дать краткий обзор современных направлений девиантологической и криминологической мысли.

Феноменологическое направление традиционно противостоит позитивистским теориям девиантности. Феноменология основную свою задачу видит в анализе и описании повседневной жизни — жизненного мира и связанных с ним состояний сознания. Его сторонники в девиантологии

Его сторонники в девиантологии

— П.Филмер, М.Филипсон, Д.Уолш. Феноменологи развивают идеи конвенциональ-ности преступности и девиантности в целом. По их мнению, отклонение — не внутренне присущее тому или иному действию качество, а следствие соотнесения действий с правилами и применением санкций к нарушителю. Социальное отклонение — это в значительной степени приписываемый статус, в нем фиксируются не только поступки самого отклоняющегося индивида, но и действия окружающих его людей. Отсюда происходит штампование «преступников», их конструирование.

Феминизм (М.Маерс, Д.Клейн, Р.Саймон, Ф.Адлер) в девиантологии опирается на анализ различий по биологическому (секс) и социальному (гендер) полу. В рамках феминизма развиваются либеральные, радикальные и марксистские течения. Сторонники феминизма не удовлетворены традиционными позитивистскими теориями девиантности, поскольку те ориентированы на объяснение преступного

поведения только со стороны мужчин. Они считают, что все существующие биологические и психологические теории, теории аномии, социального контроля, дифференциальной ассоциации, стигматизации, дезорганизации и социального научения созданы для того, чтобы объяснять преступность мужчин и проверялись только на мужском населении.[12,p.197] Определенные части этих теорий, по мнению теоретиков феминизма, полезны, но в целом они не пригодны для объяснения феномена женской преступности. При этом хорошо развитого исключительно феминистского объяснения девиантности в зарубежных источниках найти не удается.

Они считают, что все существующие биологические и психологические теории, теории аномии, социального контроля, дифференциальной ассоциации, стигматизации, дезорганизации и социального научения созданы для того, чтобы объяснять преступность мужчин и проверялись только на мужском населении.[12,p.197] Определенные части этих теорий, по мнению теоретиков феминизма, полезны, но в целом они не пригодны для объяснения феномена женской преступности. При этом хорошо развитого исключительно феминистского объяснения девиантности в зарубежных источниках найти не удается.

Либеральный феминизм причину преступности видит в социализации по гендерному основанию (в ее специфике). Женской преступности препятствуют гендерные нормы, более плотный социальный контроль (готовность рисковать поощряется у мальчиков и пресекается у девочек), физическая слабость и уязвимость женщин по сравнению с мужчинами, репродуктивносексуальные отличия женщин и мужчин.

Таким образом, девиантологи-феми-нисты при изучении женской преступности и девиантности считают ключевыми факторами гендерные различия и возраст, которые другие теории игнорируют. Наряду с поло-ролевыми факторами, они отводят весьма важную роль в объяснении отклоняющегося поведения женщин фоновой патриархальной структурой, которая пронизывает все стороны жизни современного общества.

Наряду с поло-ролевыми факторами, они отводят весьма важную роль в объяснении отклоняющегося поведения женщин фоновой патриархальной структурой, которая пронизывает все стороны жизни современного общества.

Современная критическая криминология как направление девиантологической мысли объединяет сторонников левого реализма, миротворческой (аболиционизм) криминологии и конститутивной криминологии. Все эти направления в современной девиантологии занимают критические позиции по отношению к современному западному обществу и его системе криминальной юстиции.

Левый реализм — течение в неомарксистской критической криминологии, выступающее против левого идеализма и ортодоксального марксизма. Его наиболее яр-

кий представитель — британский криминолог Джон Янг. Левые реалисты исходят из того, что не только среди преступников, но и среди жертв преступлений большинство составляют представители низших классов. Они считают, что уличные преступники и преступники из числа служащих -это «революционные солдаты в классовой борьбе».[12,p.179]

Они считают, что уличные преступники и преступники из числа служащих -это «революционные солдаты в классовой борьбе».[12,p.179]

Аболиционизм — миротворческая криминология. Его последователи в США и скандинавских странах Европы (Т.Матисен, Н.Кристи, Х.Пепинский) выступают против современной тюремной системы, предлагая альтернативные меры социального контроля. На смену политики «войны с преступностью», по их мнению, должна прийти политика «мира с преступностью». Рост насильственной преступности в развитых странах вызван эскалацией насилия со стороны государства. Аболиционисты выступают за отказ от института смертной казни и репрессивной полицейской и пенитенциарной системы, предлагая стратегию уменьшения вреда (harm reduction).

Конститутивная криминология, созданная на основе постмодернизма, отвергает поиск причин преступности в объективной реальности и рассматривает ее как продукт «дискурсивных практик» среди преступников, контролеров (полицейских, тюремных надзирателей) и жертв преступлений. С позиций постмодернизма преступность и контроль над ней не могут быть отделены от всеобщего структурного и культурного контекста, в котором они продуцируются. Это положение конститутивной теории активно противостоит традиционной криминологии, которая вырывает из социального и культурного контекстов феномены преступного поведения, анализируя их раздельно.

С позиций постмодернизма преступность и контроль над ней не могут быть отделены от всеобщего структурного и культурного контекста, в котором они продуцируются. Это положение конститутивной теории активно противостоит традиционной криминологии, которая вырывает из социального и культурного контекстов феномены преступного поведения, анализируя их раздельно.

Интегративные теории девиантности. На рубеже XXI века в эпоху «ультрасовременного капитализма» с его новой стратификацией по критерию «включен-ность/исключенность», с качественным ростом неопределенности многих социальных феноменов, с возникновением виртуальной реальности, симулякров и симу-

ляций от девиантности в зарубежной криминологии и девиантологии сложился заказ на новый модернистско-постмо-дерни-стский синтез девиантологических знаний. Интегративная перспектива в теории может указать путь преодоления антагонизма между объективизмом и субъективизмом, между позитивизмом и феноменологией в условиях жесткого диалога и противоборства парадигм. Как полагает Г.Барак, модернистско-постмодернистский синтез лежит в основе, возможно, самого полного объяснения и контроля преступлений.[11] Действительно, детерминация многих современных форм девиантного, делинквентного поведения с позиций только одного теоретического подхода отнюдь не всегда является успешной, а подчас и невозможной. В связи с этим создание интегративных теорий в последние десятилетия на Западе есть результат обобщения, интеграции наиболее удачных положений для объяснения преступности из уже существующих двух и более девиантологических теорий. Так, например, Рональд Айкерс создал свою интегративную теорию «концептуального поглощения» (Conceptual Absorption), привлекая понятийный аппарат из теорий научения и социального контроля. Аналогичным образом рассуждали девиантологи Френк Пирсон и Нейл Уей-нер при создании теории «интегративной структуры» (Integrative Framework). Объяснительная модель этих авторов построена на принципиальной основе теории социального научения с интеграцией концептов из всех наиболее важных макро- и микро-девиантологических теорий в одной «интегративной рамке».

Как полагает Г.Барак, модернистско-постмодернистский синтез лежит в основе, возможно, самого полного объяснения и контроля преступлений.[11] Действительно, детерминация многих современных форм девиантного, делинквентного поведения с позиций только одного теоретического подхода отнюдь не всегда является успешной, а подчас и невозможной. В связи с этим создание интегративных теорий в последние десятилетия на Западе есть результат обобщения, интеграции наиболее удачных положений для объяснения преступности из уже существующих двух и более девиантологических теорий. Так, например, Рональд Айкерс создал свою интегративную теорию «концептуального поглощения» (Conceptual Absorption), привлекая понятийный аппарат из теорий научения и социального контроля. Аналогичным образом рассуждали девиантологи Френк Пирсон и Нейл Уей-нер при создании теории «интегративной структуры» (Integrative Framework). Объяснительная модель этих авторов построена на принципиальной основе теории социального научения с интеграцией концептов из всех наиболее важных макро- и микро-девиантологических теорий в одной «интегративной рамке». Делберт Эллиот разработал интегративную модель на основе объединения концептов из теорий напряжения, социального контроля и социального научения. Аналогичные построения предложили А.Лиска (теория «состязания») и Т.Торнберри («интегративная теория»). Три взаимосвязанных эксперимента по теоретической интеграции осуществлены Р.Сэмпсоном и Дж.Лаубе (1993), Б.Вилой (1994) и Б.Арриго (1995). Эти новейшие теоретические поиски пока-

Делберт Эллиот разработал интегративную модель на основе объединения концептов из теорий напряжения, социального контроля и социального научения. Аналогичные построения предложили А.Лиска (теория «состязания») и Т.Торнберри («интегративная теория»). Три взаимосвязанных эксперимента по теоретической интеграции осуществлены Р.Сэмпсоном и Дж.Лаубе (1993), Б.Вилой (1994) и Б.Арриго (1995). Эти новейшие теоретические поиски пока-

зали перспективность новой полипарадиг-мальной интеграции в девиантологии.

Резюмируя обзор рассмотренных выше положений из классических и посткласси-ческих девиантологических теорий, можно сделать вывод о том, что в условиях процесса «включения/исключения», возросшей социальной обусловленности, сконст-руированности отклоняющегося поведения в современном мире девиантологическая наука лишь приблизилась к объяснению и пониманию природы негативной девиантности. Различные теоретические модели девиантности показывают, что «человек с отклонениями» интересен как продукт определенного общества, его нормативно-

ролевой структуры, культуры и субкультур, конфликтов и «дискурсивных практик», на которые существенное влияние оказывают разнообразные и взаимосвязанные друг с другом факторы. Девиантность и преступность, социальный контроль над отклонениями не могут быть отделены от всеобщего структурного и культурного контекстов, в которых они продуцируются. Девиантологическое знание релятивно, но оно — надежный ориентир для поиска путей отказа от девиантных карьер, повышения эффективности социального контроля в интересах российского общества и государства

Девиантность и преступность, социальный контроль над отклонениями не могут быть отделены от всеобщего структурного и культурного контекстов, в которых они продуцируются. Девиантологическое знание релятивно, но оно — надежный ориентир для поиска путей отказа от девиантных карьер, повышения эффективности социального контроля в интересах российского общества и государства

ЛИТЕРАТУРА

1.Комлев Ю.Ю. Теория рестриктивного социального контроля. Казань: КЮИ МВД Рос-сии,2009.

2. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология// К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч.Т.3.

3.Комлев Ю.Ю., Сафиуллин Н.Х. Социология девиантного поведения. Казань: КЮИ МВД России,2006.

4. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.,1992.

5. Парсонс Т. Система современных обществ. М.,1997.

Парсонс Т. Система современных обществ. М.,1997.

6. Мертон Р.К. Социальная структура и аномия//Социология преступности. М., 1966.

7.Попов В.Г. Молодежь в сфере криминогенного влияния//Социол. исслед.1998. №5.

8. Тард Г. Законы подражания.СПб.,1999.

9. Шнайдер Г.И. Криминология. М.,1994.

10. Петров И. В России резко выросло количество рецидивных преступлений// RBCDAILY от

30.03.2011 [Электронный ресурс] — Доступно из ULR:

http://www.rbcdaily.ru/2011/03/30/focus/562949979958708

11. Barak G.Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.

12. Akers.R.L. Criminological Theories: introduction and evalution-2nd ed. Los Angeles,1997.

Akers.R.L. Criminological Theories: introduction and evalution-2nd ed. Los Angeles,1997.

Основные теории девиантного поведения. Биологические теории — Социология

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

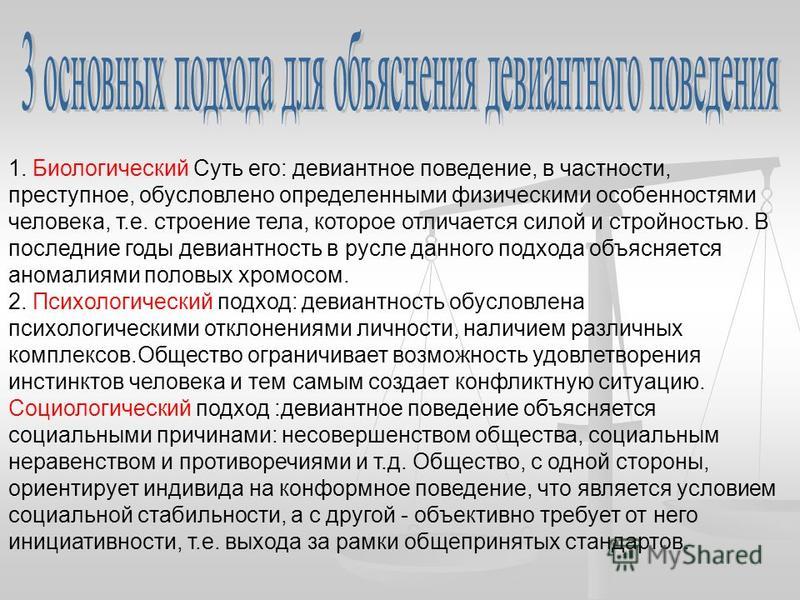

Узнать стоимостьСамые первые теории на сей счет носили биологический характер: некоторые люди плохи от рождения, имеют врожденные личностные изъяны, которые стимулируют их антиобщественное поведение, не дают возможности сдерживать низменные потребности. В конце прошлого века итальянский психолог Чезаре Ломброзо предложил теорию врожденного преступника.

Годы тщательных наблюдений и измерений в тюрьмах убедили ученого, что наиболее серьезные, злобные и упорствующие преступники (по его оценке, до одной трети) были врожденными преступниками, то есть недоразвитыми людьми, напрямую связанными с нашими примитивными предками. Врожденный преступник — атавистическое существо, которое репродуцирует в своей личности свирепые инстинкты примитивного человека, например, убийство себе подобных, каннибализм. Ч. Ломброзо был убежден, что вследствие генетических особенностей врожденные преступники не могут обуздать свои инстинкты. Исправить этих людей практически невозможно. Общество может защититься от них лишь только заперев их под замок.

Врожденный преступник — атавистическое существо, которое репродуцирует в своей личности свирепые инстинкты примитивного человека, например, убийство себе подобных, каннибализм. Ч. Ломброзо был убежден, что вследствие генетических особенностей врожденные преступники не могут обуздать свои инстинкты. Исправить этих людей практически невозможно. Общество может защититься от них лишь только заперев их под замок.

Ч. Ломброзо и его ученики представили огромное количество доказательств в поддержку своей теории. Они утверждали, что уголовники имеют тенденцию больше походить на обезьяну, у них ненормальная челюсть, плоский нос, реденькая бородка, пониженная чувствительность к боли, длинные руки. Но ошибка Ч. Ломброзо заключалась в том, что он не произвел обмеры обычных людей. Это сделал британский врач Чарльз Горинг и нашел такие же физические отклонения у людей, которые не были никогда преступников.

Однако попытки подвести биологическую основу под o6щую теорию преступности продолжались в течение практически всё двадцатого столетия. Американский врач Уильям Шелдон подчеркивал важность изучения строения тела человека для прогнозирования его поведения. Он считал, что у собак отдельных пород имеется склонность следовать определенному типу поведения: такса борзая, лайка. Так же и у людей: определенное строение тела означает определенные личностные качества.

Американский врач Уильям Шелдон подчеркивал важность изучения строения тела человека для прогнозирования его поведения. Он считал, что у собак отдельных пород имеется склонность следовать определенному типу поведения: такса борзая, лайка. Так же и у людей: определенное строение тела означает определенные личностные качества.

- Эндоморф — умеренная полнота с округлым телом, такому человеку свойственны общительность, умение ладить с людьми.

- Мезоморф — тело отличается силой и стройностью, человек проявляет склонность к беспокойству, активен и не очень чувствителен к боли.

- Эктоморф отличается тонкостью и хрупкостью тела, склонен к самоанализу, наделен повышенной чувствительностью и нервозностью.

У. Шелдон сделал вывод, что наиболее склонны к девиантному поведению, нарушению законов люди со строением мезоморфов.

Предпринимались попытки оценить влияние наследственности на различные формы поведения людей. В Дании изучалось поведение 3500 близнецов мужского пола. Были исследованы уголовные дела каждой пары. Результаты оказались более чем впечатляющими. Если один из моноклеточных близнецов, развившихся из одной яйцеклетки и имеющих абсолютно одинаковый набор хромосом, совершил серьезное уголовное преступление, то в 50 процентах случаев и другой совершал подобное. У двухклеточных двойняшек шансы для другого совершить аналогичное преступление снижались до 21 процента. А если учесть, что близнецы воспитываются всегда в одной семье и окружающей обстановке, то можно сделать вывод: чем больше генетическое сходство, тем больше сходен тип правонарушения. Есть такие наблюдения в отношении усыновления. Поведение усыновленных детей, совершивших впоследствии уголовные преступления, больше походит на то, как ведут себя их биологические родители, чем те, кто их усыновил.

Были исследованы уголовные дела каждой пары. Результаты оказались более чем впечатляющими. Если один из моноклеточных близнецов, развившихся из одной яйцеклетки и имеющих абсолютно одинаковый набор хромосом, совершил серьезное уголовное преступление, то в 50 процентах случаев и другой совершал подобное. У двухклеточных двойняшек шансы для другого совершить аналогичное преступление снижались до 21 процента. А если учесть, что близнецы воспитываются всегда в одной семье и окружающей обстановке, то можно сделать вывод: чем больше генетическое сходство, тем больше сходен тип правонарушения. Есть такие наблюдения в отношении усыновления. Поведение усыновленных детей, совершивших впоследствии уголовные преступления, больше походит на то, как ведут себя их биологические родители, чем те, кто их усыновил.

Однако большинство социологов и психологов не поддерживают идею о том, что тенденция к отклоняющемуся поведению, совершению преступлений коренится в генетике. Паук может быть запрограммирован на плетение паутины, но ни один человек не рождается с инстинктами взломщика или убийцы. Скорее генетика нервной системы может играть некоторую роль: вспыльчивость, импульсивность и т. п. Другое дело, что есть половые и возрастные различия в структуре преступного поведения.

Скорее генетика нервной системы может играть некоторую роль: вспыльчивость, импульсивность и т. п. Другое дело, что есть половые и возрастные различия в структуре преступного поведения.

В последнее время биологические объяснения девиантного поведения фокусируются на аномалиях половых хромосом. Известно, что нормальная женщина обладает двумя хромосомами типа X, а мужчины ХУ. Но у отдельных людей имеются дополнительные хромосомы типов X или У. У мужчин, имеющих дополнительную хромосому типа У, наблюдается тяжелая психопатичность и для них характерна повышенная девиантность. Все они отличаются относительно низким интеллектуальным уровнем. Может быть, именно поэтому они чаще попадаются, чем имеющие нормальный набор хромосом и более сообразительные?

Уолтером Гоувом разработана теория половых и возрастных факторов. По наблюдению Гоува, фактически большинство нарушений, включающих серьезный риск или требующих физических сил, совершается молодыми людьми. Число таких преступлений резко снижается после 30 лет.

Возраст арестованных за убийства, изнасилования, разбойные нападения чаще всего составляет 18-24 года, на втором месте стоит возрастная группа 13-17 лет, а лишь на третьем месте — 25-30 лет. После 30 лет количество арестованных за такие преступления резко снижается. Как для мужчин, так и для женщин характерно снижение числа правонарушений при переходе от юности к взрослости. Правонарушения, где требуется физическая сила, большой риск, совершают в основном мужчины. Эта тенденция характерна для всех стран. Только несколько процентов женщин арестованы за грабежи, разбойные нападения при отягчающих обстоятельствах, убийства. И наоборот, женщины составляют значительный процент арестованных за подлоги, мошенничества, хищения, растраты, магазинное воровство. В Канаде и США количество женщин, арестованных за имущественные преступления, более чем в два раза превышает количество арестованных за насильственные преступления. Исследователи также обнаружили, что атлетическое телосложение благоприятствует совершению вооруженных нападений, грабежей. Вот почему, наверное, снижаются преступления после 30 лет (пик физических возможностей мужчины приходится на возраст 28-30 лет). Правда, люди остаются сильными и после 30 лет, но не хватает энергии и выносливости. Одним словом, когда одни завоевывают олимпийские медали, другие заняты вооруженными нападениями и грабежами. Те и другие сходят с выбранной стези после тридцати лет. Конечно, некоторые преступники действую и после своего пика физической формы, но общая тенденция именно такова.

Вот почему, наверное, снижаются преступления после 30 лет (пик физических возможностей мужчины приходится на возраст 28-30 лет). Правда, люди остаются сильными и после 30 лет, но не хватает энергии и выносливости. Одним словом, когда одни завоевывают олимпийские медали, другие заняты вооруженными нападениями и грабежами. Те и другие сходят с выбранной стези после тридцати лет. Конечно, некоторые преступники действую и после своего пика физической формы, но общая тенденция именно такова.

В 60-е гг. проводились исследования людей с чрезвычайно агрессивным поведением. Было обнаружено, что человек, систематически разбойничающий, имеет очень слабое чувство самооценки. Малейшая критика и замечание, особенно в присутствии посторонних, вызывают у него возмущение. Это проистекает из-за боязни потерять престиж. Для них характерен поразительно низкий уровень здравого смысла. Другой причиной повышенной агрессивности личности может быть слишком большой контроль. Очень пассивные люди с мягким характером, которые долго сдерживают свой гнев, особенно когда их провоцируют, могут в конце концов взорваться. Если бы такие люди меньше себя контролировали, они просто выпустили пар раньше и дело не дошло бы до крайности Как говорят, «в тихом омуте все черти водятся».

Если бы такие люди меньше себя контролировали, они просто выпустили пар раньше и дело не дошло бы до крайности Как говорят, «в тихом омуте все черти водятся».

Однако чаще всего правонарушения являются импульсивными актами. Биологические теории мало помогают, когда речь идет о преступлениях, предполагающих сознательный выбор.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Девиантное поведение | Огородников А.Ю.

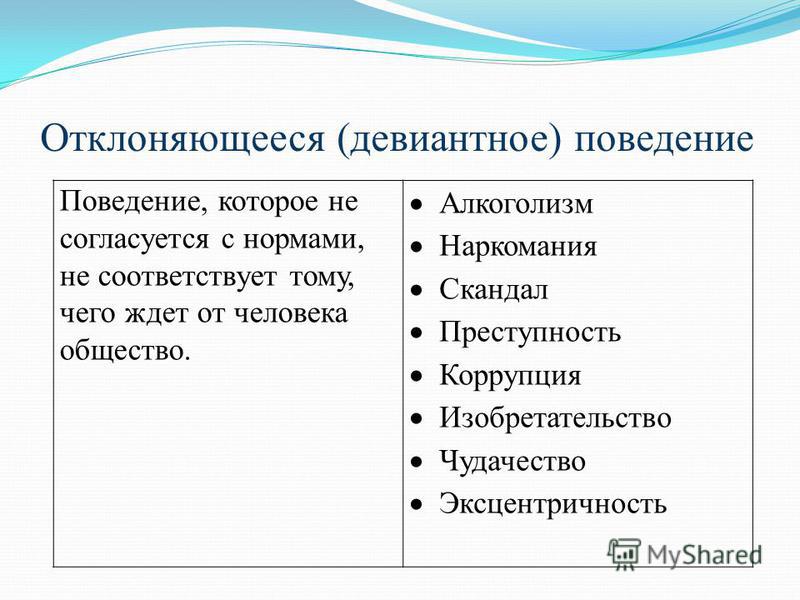

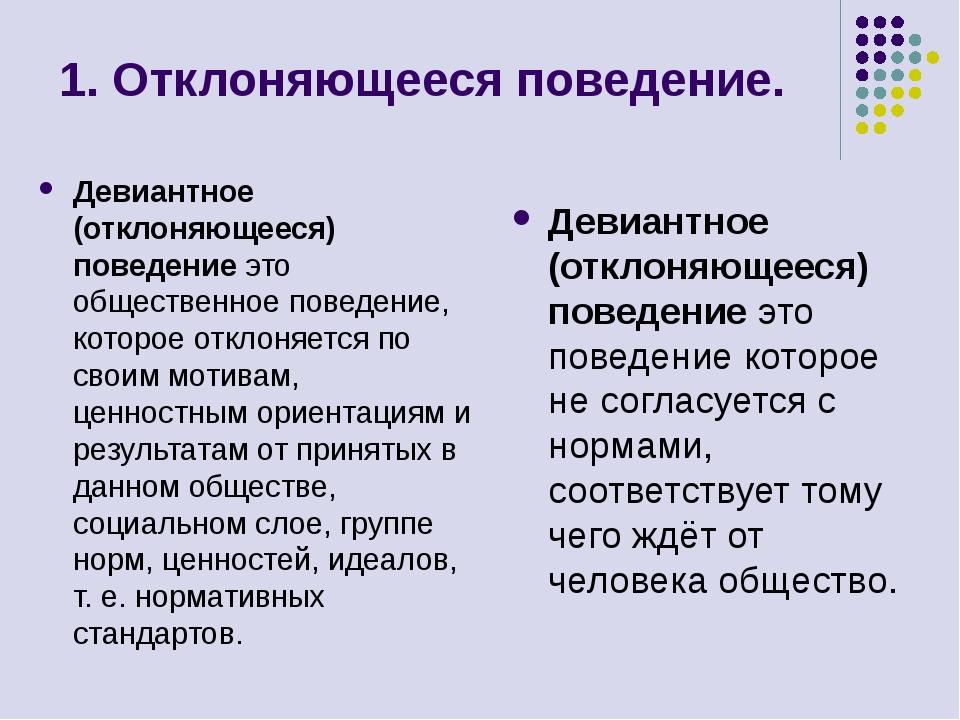

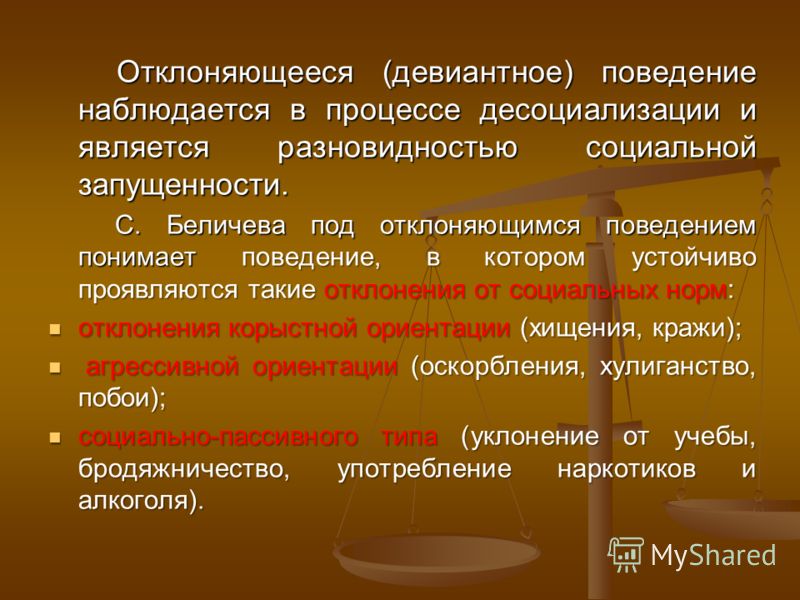

Девиантное поведение — это поведение индивида или группы, которое не соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти нормы ими нарушаются. Социальные отклонения могут принимать самые разные формы. Преступники из молодежной среды, отшельники, аскеты, закоренелые грешники, святые, гении, художники-новаторы, убийцы — всё это люди, отклоняющиеся от общепринятых норм, или, как их еще называют, девианты.

Преступники из молодежной среды, отшельники, аскеты, закоренелые грешники, святые, гении, художники-новаторы, убийцы — всё это люди, отклоняющиеся от общепринятых норм, или, как их еще называют, девианты.

Совокупность противоправных поступков, или преступлений, получила в социологии название «делинквентное поведение».

Первичное и вторичное отклонения. Концепция первичного и вторичного отклонений впервые была сформулирована и детально разработана X. Беккером (129). Она помогает увидеть процесс становления личности законченного девианта.

Под первичным отклонением подразумевается отклоняющееся поведение личности, которое в целом соответствует культурным нормам, принятым в обществе. В данном случае совершаемые индивидом отклонения так незначительны и терпимы, что он социально не квалифицируется девиантом и не считает себя таковым. Для него и для окружающих отклонение выглядит просто маленькой шалостью, эксцентричностью или на худой конец ошибкой. Каждый член общества совершает за всю свою жизнь множество мелких нарушений, и в большинстве случаев окружающие не считают таких людей девиантами.

Девианты остаются первичными до тех пор, пока их действия укладываются в рамки социально принятой роли.

Вторичным отклонением называют отклонение от существующих в группе норм, которое социально определяется как девиантное. Личность при этом идентифицируется как девиант. Иногда в случае совершения даже единственного отклоняющегося действия (изнасилование, гомосексуализм, употребление наркотиков и т.д.) либо ошибочного или ложного обвинения к индивиду приклеивается ярлык девианта. Этот процесс навешивания ярлыка может стать поворотным пунктом на жизненном пути индивида. Действительно, совершивший первичное отклонение от общепринятых норм индивид продолжает жить прежней жизнью, занимать то же место в системе статусов и ролей, по-прежнему взаимодействовать с членами группы. Но стоит ему только получить ярлык девианта, как сразу же появляется тенденция к прерыванию многих социальных связей с группой и даже к изоляции от нее. Такое лицо может быть отстранено от любимой работы, профессии, отвергнуто добропорядочными людьми, а то и заслужить название «криминальной» личности; оно может стать зависимым от отклоняющихся (например, алкоголики) или от преступных (например, преступная группа) ассоциаций, которые начинают использовать факт индивидуального отклонения, отделяя данного индивида от общества и прививая ему нравственные нормы своей субкультуры. Таким образом, вторичное отклонение может перевернуть всю жизнь человека. Создаются благоприятные условия для повторения акта отклоняющегося поведения. После повторения проступка изоляция еще больше усиливается, начинают применяться более жесткие меры социального контроля и лицо может перейти в состояние, характеризующееся постоянным отклоняющимся поведением.

Таким образом, вторичное отклонение может перевернуть всю жизнь человека. Создаются благоприятные условия для повторения акта отклоняющегося поведения. После повторения проступка изоляция еще больше усиливается, начинают применяться более жесткие меры социального контроля и лицо может перейти в состояние, характеризующееся постоянным отклоняющимся поведением.

Отсюда следует принципиальный для науки вывод: девиация определяется не поведением или конкретным поступком, а групповой оценкой. К девиантам повсюду относятся очень плохо: их презирают, изгоняют, калечат, изолируют, убивают. Самое страшное то, что сообщество может ошибочно заподозрить человека в проступке, присвоить обидный ярлык, от которого ему никогда не избавиться. Иногда община ошибается намеренно. Зная убивающую силу слова, соседи навешивают клеймо девианта на того, кто им не нравится по тем или иным причинам, например, он вызывающе одевается. Его называют сумасшедшим, избегают при встрече, дети издеваются открыто, а взрослые им не препятствуют. Вскоре объект стигматизации превращается из изолированного и одинокого человека в настоящего изгоя. Стигматизации подвержены даже профессионалы в своем деле. В каждом государстве существует статистика ошибочных решений прокуратуры, в результате которых у людей ломалась судьба, от них отворачивались люди. Даже после снятия неправомерного приговора за человеком тянется незримый след стигматизации — подозрительное отношение соседей.

Вскоре объект стигматизации превращается из изолированного и одинокого человека в настоящего изгоя. Стигматизации подвержены даже профессионалы в своем деле. В каждом государстве существует статистика ошибочных решений прокуратуры, в результате которых у людей ломалась судьба, от них отворачивались люди. Даже после снятия неправомерного приговора за человеком тянется незримый след стигматизации — подозрительное отношение соседей.

Таким образом, девиация — интерактивный процесс между теми, кто нарушает нормы, и теми, кто интерпретирует и реагирует на нарушение. Например, в Англии курение расценивается как девиантное поведение, в Кембридже запрещено курить во всех публичных местах. Если человек закурил в общественном месте, его считают правонарушителем, но если он курит в частном месте (в квартире) — никакого ярлыка он не получит.

Буквально выражение «Differential associations» надо переводить как избирательные восприятия, т.е. предпочтение человеком одних контактов и устранение от других, выбор одних моделей поведения, в том числе девиантных, и избегание других, в данном случае законопослушных. Основные положения теории Сазерленда сводятся к следующим:

Основные положения теории Сазерленда сводятся к следующим:

♦ криминальному поведению обучаются в процессе социального взаимодействия, у него нет особого биологического или генетического базиса;

такое обучение происходит в первичной группе, а не в большом обществе. Мотивам и технике девиантного поведения обучаются в ходе преступлений;

криминальное поведение усваивается в процессе интеракции с другими индивидами, когда имеет место обычная коммуникация;

преступные мотивы усваиваются из легально существующего кодекса законов, но одни из них рассматриваются как предпочтительные для совершения проступка, а другие — как непредпочтительные;

человек становится преступником, когда выгода от нарушения законов перевешивает предпочтительность их соблюдения, иными словами, когда факторов, благоприятствующих криминальной деятельности, больше, чем факторов, ей противостоящих;

когда результаты преступления очевидны, они легко достижимы;

механизмы обучения преступному поведению те же, что и обычному поведению.

Например, люди, ценящие деньги, могут стать грабителями, брокерами или врачами. Не существует потребностей или ценностей, уникальных для преступного поведения. Человек становится преступником, когда поощрение нарушения законов сильнее, чем поощрение их соблюдения;

Например, люди, ценящие деньги, могут стать грабителями, брокерами или врачами. Не существует потребностей или ценностей, уникальных для преступного поведения. Человек становится преступником, когда поощрение нарушения законов сильнее, чем поощрение их соблюдения;дифференцированные ассоциации могут варьироваться по частоте, продолжительности, приоритетам и интенсивности.

Эта теория говорит о том, что преступному поведению, как и любому другому поведению, обучаются, причем у тех, с кем имеют более тесную связь. (Иногда ее иронически называют теорией «дурной компании».) Степень влияния на человека тех или иных образцов поведения зависит от степени его связи с тем или иным лицом (или группой лиц): общаясь преимущественно с преступниками, человек скорее станет преступником, общаясь с законопослушными лицами — законопослушным (избирательность ассоциаций и межличностных связей). В бедных районах, пораженных преступностью, намного легче стать преступником — обучиться соответствующим приемам, выработать навыки, найти соучастников, сбыть краденое и т. д. Эмпирические исследования, проведенные М. Хинделангом в 1973 году, показали, что слишком глубокая привязанность несовершеннолетних к сверстникам способствует правонарушениям, так как группы сверстников, действительно регулируя поведение своих членов, могут поощрять и преступное поведение.

д. Эмпирические исследования, проведенные М. Хинделангом в 1973 году, показали, что слишком глубокая привязанность несовершеннолетних к сверстникам способствует правонарушениям, так как группы сверстников, действительно регулируя поведение своих членов, могут поощрять и преступное поведение.

Впервые социологическое объяснение девиации было предложено в теории аномии, разработанной Эмилем Дюркгеймом. Дюркгейм использовал эту теорию в своем классическом исследовании сущности самоубийства. Он считал одной из причин самоубийства явление, названное аномией (буквально «разрегулированность»). Объясняя это явление, он подчеркивал, что социальные правила играют важную роль в регуляции жизни людей. Нормы управляют их поведением, они знают, чего следует ожидать от других и что ждут от них. Жизненный опыт людей (т.е. их удовольствия и разочарования) более или менее соответствует ожиданиям, которые обусловлены социальными нормами. Однако во время кризисов или радикальных социальных перемен, например в связи со спадом деловой активности и безудержной инфляцией, жизненный опыт перестает соответствовать идеалам, воплощенным в социальных нормах. В результате люди испытывают состояние запутанности и дезориентации. Чтобы продемонстрировать воздействие аномии на поведение людей, Дюркгейм показал, что во время неожиданных экономических спадов и подъемов уровень самоубийств, как правило, становится выше обычного. Он считал, что неожиданные упадок и процветание связаны с «нарушениями коллективного порядка». Социальные нормы разрушаются, люди теряют ориентацию и — все это способствует девиантному поведению.

В результате люди испытывают состояние запутанности и дезориентации. Чтобы продемонстрировать воздействие аномии на поведение людей, Дюркгейм показал, что во время неожиданных экономических спадов и подъемов уровень самоубийств, как правило, становится выше обычного. Он считал, что неожиданные упадок и процветание связаны с «нарушениями коллективного порядка». Социальные нормы разрушаются, люди теряют ориентацию и — все это способствует девиантному поведению.

Роберт К. Мертон (1938) внес некоторые изменения в концепцию аномии, предложенную Дюркгеймом. Он считает, что причиной девиации является разрыв между культурными целями общества и социально одобряемыми средствами их достижения. В качестве примера можно привести противоречивое отношение американцев к проблеме богатства. Они с восхищением относятся к финансовому успеху, достижение богатства является общепринятой в американской культуре целью. Социально одобряемые или институционализированные средства достижения этой цели подразумевают такие традиционные методы, как получение хорошего образования и устройство на работу в торговую или юридическую фирму. /208/ Но когда мы сталкиваемся с реальным положением дел в американском обществе, становится ясно, что эти социально одобряемые средства недоступны для большинства населения. Многие люди не могут платить за хорошее образование, а лучшие предприятия принимают на работу лишь ограниченное количество специалистов. Согласно Мертону, когда люди стремятся к финансовому успеху, но убеждаются в том, что его нельзя достичь с помощью социально одобряемых средств, они могут прибегнуть к незаконным способам, например, рэкету, спекуляции на скачках или торговле наркотиками.

/208/ Но когда мы сталкиваемся с реальным положением дел в американском обществе, становится ясно, что эти социально одобряемые средства недоступны для большинства населения. Многие люди не могут платить за хорошее образование, а лучшие предприятия принимают на работу лишь ограниченное количество специалистов. Согласно Мертону, когда люди стремятся к финансовому успеху, но убеждаются в том, что его нельзя достичь с помощью социально одобряемых средств, они могут прибегнуть к незаконным способам, например, рэкету, спекуляции на скачках или торговле наркотиками.

Мертон разрабатывает одну из наиболее удачных классификаций девиантного поведения. Он разделяет его на пять видов:

Первый вид, тотальный конформизм, предполагает согласие с целями общества и законными средствами их достижения. Молодой человек или девушка, которые получают хорошее образование, находят престижную работу и успешно продвигаются вверх по служебной лестнице, — олицетворение конформизма; они ставят перед собой цель (скажем, финансовый успех), и достигают ее законными средствами. Следует учитывать, что конформизм представляет собой единственный тип недевиантного поведения.

Следует учитывать, что конформизм представляет собой единственный тип недевиантного поведения.

Вторая возможная реакция называется инновацией; она предполагает согласие с одобряемыми данной культурой целями, но отрицает социально одобряемые способы их достижения. «Инноватор» будет использовать новые, но незаконные средства достижения богатства — он занимается рэкетом, шантажом или совершает так называемые «преступления белых воротничков» (вроде растраты чужих денег).

Третья реакция, названная ритуализмом, предполагает отрицание целей данной культуры, но согласие (порой доведенное до абсурда) использовать социально одобряемые средства. Бюрократ, фанатически преданный своему делу, настаивает, чтобы каждый бланк был тщательно заполнен, дважды проверен и подшит в четырех экземплярах. В конце концов он становится жертвой жестокой бюрократической системы и спивается от отчаяния. Происходит это именно потому, что обнаруживается забвение цели деятельности — для чего все это делается. /217/

/217/

Четвертая реакция, названная бегством от действительности (ретреатизм), наблюдается в случае, когда человек одновременно отвергает и цели, и социально одобряемые средства их достижения. Наиболее ярким проявлением ретреатизма становятся маргиналы: бродяги, пропойцы, душевнобольные, наркоманы и т.п.

Наконец, бунт, подобно бегству от действительности, тоже одновременно отрицает и культурные цели, и социально одобряемые средства их достижения. Но он приводит к замене старых целей и средств на новые: развивается новая идеология (она может быть революционной). К примеру, систему социалистической собственности, вытесняющую частную собственность, революционер считает более законной, чем существующую.

Концепция Мертона важна прежде всего потому, что она рассматривает конформизм и девиацию как две чаши одних весов, а не как отдельные категории. В ней также сделан упор на то, что девиация не является продуктом абсолютно негативного отношения к общепринятым стандартам, как часто предполагают многие люди. Вор не отвергает социально одобряемую цель достижения материального благополучия. Он может так же восторженно относиться к этой цели, как и молодой человек, успешно продвигающийся вверх по служебной лестнице. Бюрократ, олицетворяющий ритуализм, не отказывается от общепринятых правил работы, но исполняет их слишком буквально, чем доводит до абсурда. Однако оба эти человека проявляют девиантное поведение.

Вор не отвергает социально одобряемую цель достижения материального благополучия. Он может так же восторженно относиться к этой цели, как и молодой человек, успешно продвигающийся вверх по служебной лестнице. Бюрократ, олицетворяющий ритуализм, не отказывается от общепринятых правил работы, но исполняет их слишком буквально, чем доводит до абсурда. Однако оба эти человека проявляют девиантное поведение.

Отклоняющееся поведение всегда оценивается с точки зрения культуры, принятой в данном обществе. Эта оценка заключается в том, что одни отклонения осуждаются, а другие одобряются. Например, странствующий монах в одном обществе может считаться святым, в другом — никчемным бездельником. В нашем обществе люди, попадающие под определение гения, героя, лидера, избранника народа — это культурно одобряемые отклонения. Такие отклонения связаны с понятием возвеличивания, т.е. возвышения над другими, что и составляет основу отклонения. Каждый из нас имеет свои представления о понятии возвеличивания. То же можно сказать и о групповых представлениях. Кроме того, ранжирование великих людей со временем меняется. Например, когда появляется потребность в защите общества, на первое место по значимости выходят гениальные полководцы, в другое время самыми великими могут стать политические деятели, деятели культуры, ученые. Попытаемся выделить необходимые качества и способы поведения, которые могут привести к социально одобряемым отклонениям.

То же можно сказать и о групповых представлениях. Кроме того, ранжирование великих людей со временем меняется. Например, когда появляется потребность в защите общества, на первое место по значимости выходят гениальные полководцы, в другое время самыми великими могут стать политические деятели, деятели культуры, ученые. Попытаемся выделить необходимые качества и способы поведения, которые могут привести к социально одобряемым отклонениям.

1. Сверхинтеллектуальность. Повышенная интеллектуальность может рассматриваться как способ поведения, приводящий к социально одобряемым отклонениям лишь при достижении ограниченного числа социальных статусов. Интеллектуальная посредственность невозможна при исполнении ролей крупного ученого или культурного деятеля, и то же время сверхинтеллектуальность менее необходима для актера, спортсмена или политического лидера. В этих ролях куда более важны специфический талант, физическая сила, сильный характер. Сверхинтеллектуальность может быть даже помехой при исполнении некоторых ролей, так как изолирует личность от остальных членов группы. Другими словами, возвеличивание на основе интеллектуальности возможно только в отдельных, строго ограниченных областях человеческой деятельности. Фактор сверхинтеллектуальности не слитком популярен в народе, который гораздо больше ценит твердый характер или магнетическую, волевую личность.

Другими словами, возвеличивание на основе интеллектуальности возможно только в отдельных, строго ограниченных областях человеческой деятельности. Фактор сверхинтеллектуальности не слитком популярен в народе, который гораздо больше ценит твердый характер или магнетическую, волевую личность.

2. Особые склонности позволяют проявлять уникальные качества на очень узких, специфических участках деятельности. Возвеличивание спортсмена, актера, балерины, художника больше зависит от особых склонностей человека, чем от его общей интеллектуальности. Отдельные интеллектуальные способности часто бывают необходимы для реализации особых склонностей, но обычно знаменитости вне ноля своей деятельности ничем не отличаются от остальных людей. Все здесь решает способность сделать работу лучше других на очень узком участке деятельности, где проявляется крайне специфический талант.

3. Сверхмотивация. Мы часто и много говорим о высокой мотивации, но знаем о ней чрезвычайно мало. Безусловно, ее наличие у индивида является фактором, способствующим его возвышению над остальными людьми; неясно только, почему люди становятся высокомотивированными. Очевидно, что одна из причин, вызывающих сверхмотивацию, состоит в групповом влиянии. Например, семейная традиция может стать основой высокой мотивации для возвышения индивида в той области, в которой протекает деятельность его родителей. Очень интересна гипотеза некоторых русских ученых, связывающих появление большого числа сверхмотивированных индивидов с природными явлениями, например, с солнечной активностью. Влияние внешних условий в соединении с групповым влиянием способствует появлению большого числа индивидов, обладающих сверхмотивацией в различных областях деятельности.

Очевидно, что одна из причин, вызывающих сверхмотивацию, состоит в групповом влиянии. Например, семейная традиция может стать основой высокой мотивации для возвышения индивида в той области, в которой протекает деятельность его родителей. Очень интересна гипотеза некоторых русских ученых, связывающих появление большого числа сверхмотивированных индивидов с природными явлениями, например, с солнечной активностью. Влияние внешних условий в соединении с групповым влиянием способствует появлению большого числа индивидов, обладающих сверхмотивацией в различных областях деятельности.

Многие социологи считают, что интенсивная мотивация часто служит компенсацией за лишения или переживания, перенесенные в детстве или в юности. Так, существует мнение, что Наполеон имел высокую мотивацию к достижению успеха и власти в результате одиночества, испытанного им в детстве; непривлекательная внешность и отсутствие внимания со стороны окружающих в детстве стали основой для сверхмотивации Ричарда III; Никколо Паганини постоянно стремился к славе и почету в результате испытанной в детстве нужды и насмешек сверстников. Известно, например, что воинственность часто появляется из-за сверхстрогости родителей. Чувства ненадежности, замкнутости, возмущения или враждебности могут найти выход в интенсивных усилиях, направленных на личные достижения. Такое объяснение трудно подтвердить измерениями, но оно занимает важное место в исследовании сверхмотивации.

Известно, например, что воинственность часто появляется из-за сверхстрогости родителей. Чувства ненадежности, замкнутости, возмущения или враждебности могут найти выход в интенсивных усилиях, направленных на личные достижения. Такое объяснение трудно подтвердить измерениями, но оно занимает важное место в исследовании сверхмотивации.

4. Личностные качества. Проведено много исследований в области психологии, посвященных личностным чертам и свойствам характера, которые помогают достичь возвышения личности. Оказалось, что эти черты теснейшим образом связаны с определенными видами деятельности. Смелость и отвага открывают солдату путь к успеху, славе, возвышению, но они совершенно не обязательны для художника или поэта. Общительность, умение заводить знакомства, твердость характера в трудных ситуациях нужны политику и предпринимателю, но почти никак не сказываются на карьере писателя, художника или ученого.

Общественное мнение выработало множество популярных стереотипов индивидуальных качеств, способствующих возвышению индивида в различных областях деятельности. Так, в соответствии с таким популярным стереотипом ученый должен быть отрешенным от окружающих, немного сумасшедшим, начитанным и оригинальным; артист фантазером, всегда раскованным, весьма темпераментным и т.д. В основном эти стереотипы заведомо неправильны и создаются для самооправдания или рекламы профессии и рода деятельности, но в некоторых из них есть доля истины, подмеченная многими поколениями людей в ходе общения.

Так, в соответствии с таким популярным стереотипом ученый должен быть отрешенным от окружающих, немного сумасшедшим, начитанным и оригинальным; артист фантазером, всегда раскованным, весьма темпераментным и т.д. В основном эти стереотипы заведомо неправильны и создаются для самооправдания или рекламы профессии и рода деятельности, но в некоторых из них есть доля истины, подмеченная многими поколениями людей в ходе общения.

Личностные качества — это безусловно важный фактор достижения возвышения, а часто даже самый важный. Не случайно многие великие личности обладали каким-либо выдающимся личностным качеством.

5. Счастливый случай не сделает из дебила гения, но может способствовать проявлению способностей человека в определенных видах деятельности. Был бы Наполеон императором, если бы не Великая французская революция? Кем были бы многие политические деятели, если бы не социальные потрясения, неожиданные повороты судьбы, вознесшие их над обществом? Большие достижения — это не только ярко выраженный талант и желание, но и их проявление в определенном месте и в определенное время. Конечно, к этому фактору трудно относиться с точки зрения науки, но мы не должны сбрасывать его со счетов.

Конечно, к этому фактору трудно относиться с точки зрения науки, но мы не должны сбрасывать его со счетов.

В итоге можно сказать, что большинство факторов экстраординарных личностных достижений трудно выделить и измерить, но следует учитывать влияние основных из них, способствующих социально одобряемым отклонениям.

Культурно осуждаемые отклонения. Большинство обществ поддерживает и вознаграждает социальные отклонения, проявляемые в форме экстраординарных достижений и активности, направленной на развитие общепринятых ценностей культуры. Эти общества не строго относятся к индивидуальным неудачам в достижении одобряемых ими отклонений. Что же касается нарушения нравственных норм и законов, то оно в обществе всегда строго осуждалось и наказывалось.

Теоретико-методологическое обоснование общей теории девиантности и девиантного поведения

Аннотация

В представленной статье обсуждаются актуальные теоретико-методологические проблемы девиантологии: обосновывается необходимость и возможность выделения общей теории девиантности в междисциплинарное научное направление; раскрываются понятия, образующие предметное поле девиантологии; формулируются основные положения структурно-динамической концепции девиантности и девиантного поведения.

Ключевые слова

девиантология, структурно-динамическая концепция девиантности и девиантного поведения, девиация, нормативно-интегрированная и отклоняющаяся социализация личности, латентная и актуальная девиантность, девиантное поведение, детерминация девиантного поведения

Ссылка для цитирования

Змановская Е.В. Теоретико-методологическое обоснование общей теории девиантности и девиантного поведения // Учёные записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. 2008. № 1 (9). С. 133–138.

Список литературы

- Гилинский Я.И. Девиантология (Социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений»). — СПб., 2004.

- Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения). — СПб., 2001.

- Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения): Учеб.

пособие для студентов высших учеб. заведений. — М., 2003.

пособие для студентов высших учеб. заведений. — М., 2003. - Змановская Е.В. и др. Программы и методики социальной реабилитации семей групп «риска»: Научно-методическое пособие // Под ред. Н.М. Платоновой. — СПб., 2002.

- Змановская Е.В. Психология девиантного поведения: структурно-динамический подход. Монография. — СПб., 2005.

- Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. — М., 2002.

- Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. — М., 1997.

Gilinsky Sociology of Devience

СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ ДЕВИАНТНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ДЕВИАНТОЛОГИИ) КАК СПЕЦИАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Яков Гилинский

От редакторов сайта

Настоящий текст – фрагмент книги: Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 155-160. Становление российской девиантологии рассматривается автором и в ряде его других работ [1].

СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 155-160. Становление российской девиантологии рассматривается автором и в ряде его других работ [1].

Выражаем глубокую благодарность Якову Ильичу Гилинскому за предоставленный нам текст.

Представленные выше направления социологических исследований и осмысления различных форм девиантного поведения послужили ос новными «источниками и составными частями» социологии девиант ности и социального контроля как специальной социо логической теории.

Хотя М.Н. Гернет по теоретико-методологическому подходу и ре пертуару исследуемых им социальных явлений фактически развивал социологию девиантности, однако ни он сам, ни его биографы и комментаторы не оценивают таким образом труды ученого [2]. С точки зрения В.Н. Кудрявцев а [3], ближе всех к осмыслению отдельных проявлений девиантного поведения с более широких («девиантологических») позиций подошел А.А. Герцензон в своей работе 1930 г. [4].

[4].

Ясно, однако, что реальные условия для формирования и разви тия социологии девиантного поведения и «социальный заказ» на нее появились в бывшем СССР лишь в период хрущевской «оттепели» и возрождения отечественной социологии. В 1971 г. вышли небольшие по объему работы двух ленинградских авторов, в заглавие которых были вынесены слова «отклоняющееся (девиантное) поведение» [5]. В них ставился вопрос о необходимости рассмотрения различных нежелательных для общества нормонарушающих проявлений с позиции более общей социологической теории, поскольку отклоняющееся поведение есть именно социальный феномен, различные его виды имеют общий генезис, находятся в сложных взаимосвязях и зависимости от экономических и социальных условий. Отмечалось значение понимания и выбора критерия (точки отсчета) «отклонения», оценки и измерения его «величины», а также — направленности. Ибо с точки зрения одного из авторов — Я. Гилинского , отклоняющееся поведение может быть как со знаком «минус» (негативное, отрицательное), так и со знаком «плюс» (позитивное — социальное, научное, техническое, художественное творчество). Эта позиция обосновывалась и отстаивалась мною во всех более поздних работах. Разумеется, в ранних отечественных публикациях отдавалось должное марксистско-ленинской трактовке предмета, содержалось много вынужденных положений (об исторической ограниченности и преходящем характере девиаций, о преимуществах социалистической системы и т. п.) и «кри тика» зарубежных социологов девиантного поведения за их позитивизм, психологизм, метафизичность и иные смертные грехи… Автор этих строк с искренней болью перечитывает соответствующие пассажи в своих работах 70-х гг. Впрочем, и эта обязательная атрибу тика тех лет не спасла автора от обвинений в том, что он «оказался в плену» буржуазных идей, что выдвигаемые им положения имеют «чуждую нам идеологическую окраску», тогда как нам «нельзя делать уступок проникновению в какой-либо форме буржуазных идей» [6]. При этом я, пожалуй, не откажусь и сегодня от большинства содержательных положений своих работ тридцатилетней давности.

Эта позиция обосновывалась и отстаивалась мною во всех более поздних работах. Разумеется, в ранних отечественных публикациях отдавалось должное марксистско-ленинской трактовке предмета, содержалось много вынужденных положений (об исторической ограниченности и преходящем характере девиаций, о преимуществах социалистической системы и т. п.) и «кри тика» зарубежных социологов девиантного поведения за их позитивизм, психологизм, метафизичность и иные смертные грехи… Автор этих строк с искренней болью перечитывает соответствующие пассажи в своих работах 70-х гг. Впрочем, и эта обязательная атрибу тика тех лет не спасла автора от обвинений в том, что он «оказался в плену» буржуазных идей, что выдвигаемые им положения имеют «чуждую нам идеологическую окраску», тогда как нам «нельзя делать уступок проникновению в какой-либо форме буржуазных идей» [6]. При этом я, пожалуй, не откажусь и сегодня от большинства содержательных положений своих работ тридцатилетней давности.

В 70-е гг. появляется все больше трудов, посвященных проблемам формирующейся социологии девиантности (В.С. Афанасьев , А.А. Габиани , Я.И. Гилинский , В.Н. Кудрявцев , Б.М. Левин, И.В. Маточкин , Э. Раска, А.М. Яковлев и др.) [7].