Мой путь к успеху | Фонд «Дари Добро»

Социализация – это неотъемлемый процесс жизни человека, который включает в себя усвоение норм, правил, знаний и навыков, формирование ценностей, позволяющих ему полноценно существовать в обществе. Это формирование личности.

Процесс социализации ребенка-сироты существенно отличается от социализации семейных детей. Это связано с особенностями проживания в детских домах и интернатах и психическими особенностями этих детей. Дети живут группами, в установленном режиме. Они не имеют возможности заниматься многими вещами, которые позволительны детям дома. И, самое главное, они не имеют семьи или по ряду причин оторваны от нее.

Почему мы этим занимаемся?

Ежегодно тысячи сирот выходят из сиротских учреждений в самостоятельную жизнь, и большинство из них плохо адаптируются к такой жизни. Это связано с тем, что существующая система, к сожалению, не ставит своей первоочередной задачей социализацию детей-сирот.

Что получаем на выходе? Человека абсолютно неприспособленного к самостоятельной жизни.

- 80% выпускников подвержены возникновению негативных психических состояний, которые приводят к неадекватной самооценке, негативному влиянию на их социализацию, девиантному и проблемному поведению.

- 90% выпускникам требуется оказание юридической помощи. Выявлен низкий уровень развития хозяйственно-бытовых навыков, низкая мотивация к трудовой деятельности.

- 70% проявляют склонность к асоциальному поведению.

Цель программы «Мой путь к успеху» — создание и обеспечение функционирования системы работы с детьми-сиротами, позволяющей им успешно социализироваться и становиться полноценными членами общества. Основа этой системы –

Это обширная программа, которая включает в себя работу по нескольким значимым направлениям. Только охват всех сторон жизни ребенка позволит выстроить полноценную систему социализации.

Целевая аудитория программы:

Воспитанники детских домов, обучающиеся в 5-11 классах

Задачи программы:

- Повышение уровня образованности детей

- Психологическая помощь детям-сиротам

- Социально-бытовая адаптация детей-сирот

- Правовое воспитание

- Проведение тематических лагерей для воспитанников

Оценка программы

На протяжении всего времени участия в программы воспитанники регулярно проходят аттестацию, благодаря которой выявляются успехи и неудачи ребенка, «болевые» точки. При выпуске из детского дома дети сдают социальный ЕГЭ как подведение итогов прошедшей программы, понимание уровня подготовленности к самостоятельной жизни и необходимости дальнейшей работы.

Социализация личности. Понятие, формы, основные этапы

Каждый человек является частью общества: живет по его законам, зависит от него, играет определенные социальные роли.

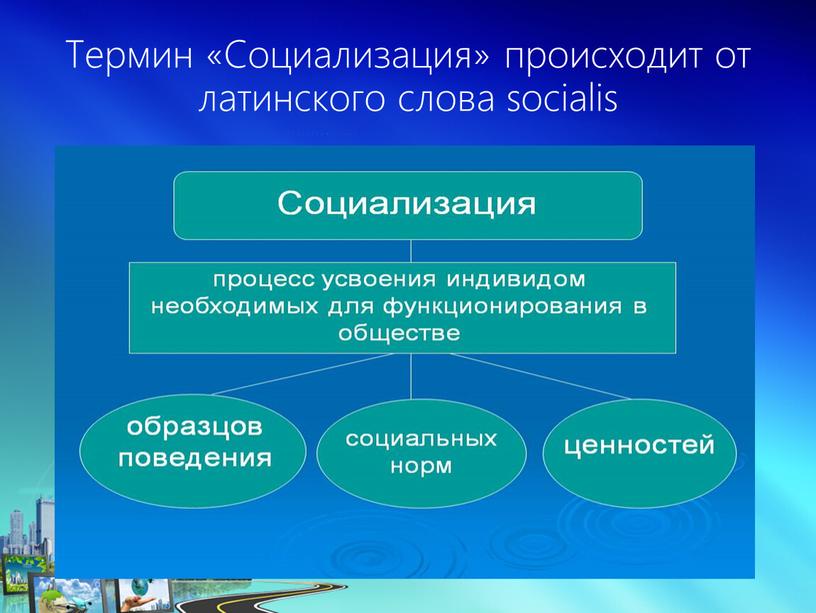

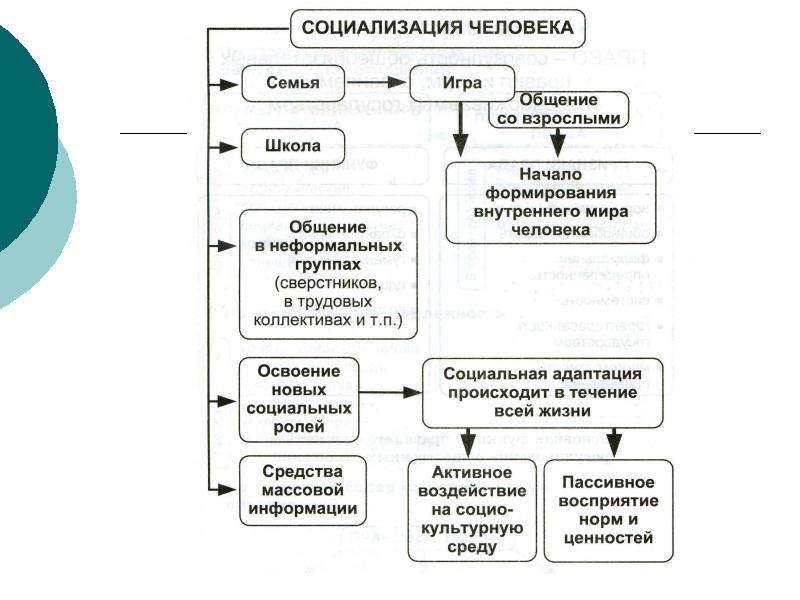

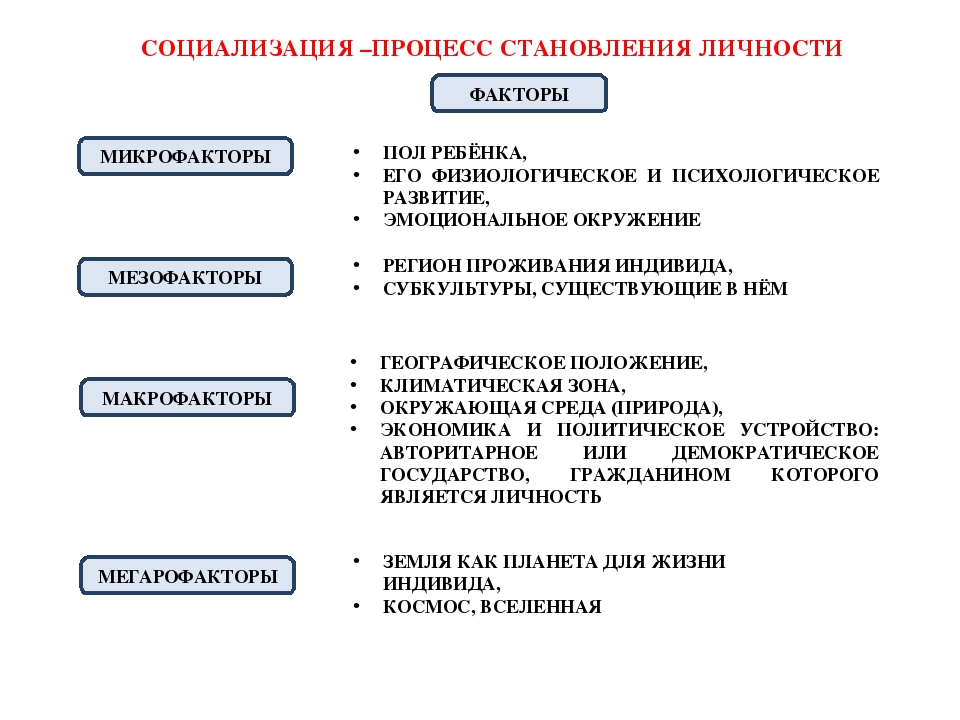

Социализация (от лат. socialis – общественный) – становление и развитие личности, заключающиеся в принятии индивидом накопленных обществом знаний, нравственных норм, жизненных ценностей, взглядов и образа действий, которые позволяют ему функционировать в качестве равноправного члена общества. Социализация осуществляется как в ходе целенаправленного воздействия на человека в системе воспитания, так и под влиянием множества других факторов – общения, искусства, литературы, религии, средств массовой информации. Социализация как процесс имеет 2 стороны:

- социальная адаптация – усвоение социального опыта человеком путем вхождения в социальную среду;

- социальная интеграция – активное воспроизводство индивидом системы социальных связей, его воздействие на среду.

В жизни человека различают 2 больших периода социализации:

- Первичная – охватывает период жизни человека от рождения до начала трудовой деятельности, предполагает освоение самых общераспространенных, жизненно необходимых элементов культуры. В это время огромную роль в социализации человека играет семья и ближайшее окружение.

- Вторичная – происходит на протяжении всей последующей жизни, выражается в постоянном освоении новых навыков, знаний, необходимых для личностного роста, адаптации индивида к постоянно меняющимся социальным условиям.

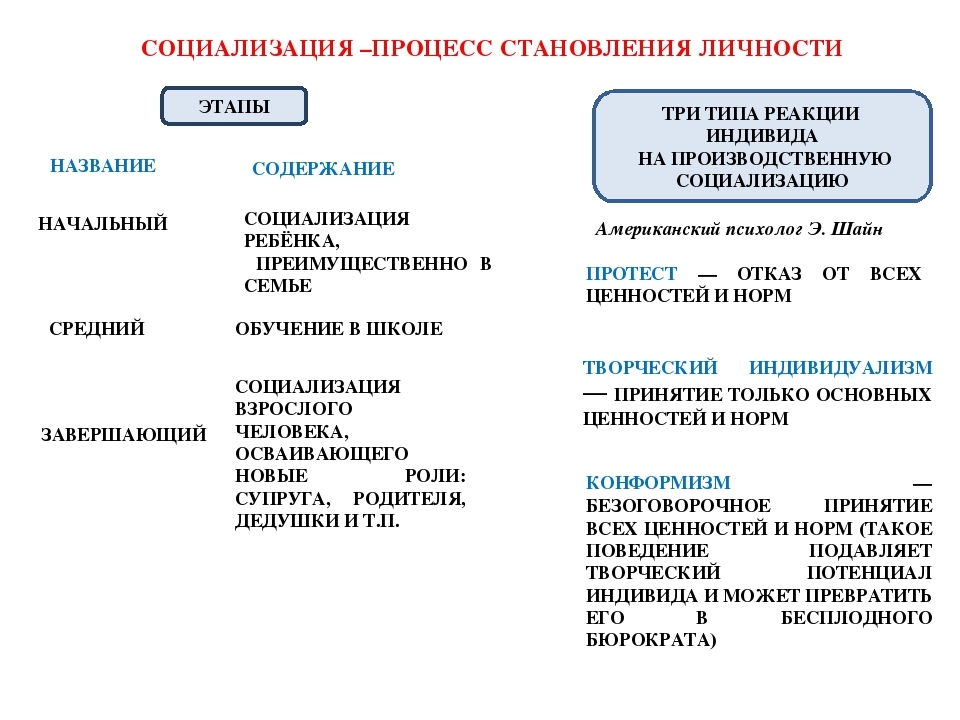

Процесс социализации включает 3 стадии:

- Дотрудовая (совпадает с первичной) – на этом этапе происходит формирование личности, развитие способностей, обретение навыков общения, труда. К концу этапа молодой человек приобретает образование, профессию, готовность к началу трудовой деятельности.

- Трудовая – период активного участия человека в трудовой деятельности, представляет собой процесс освоения новых навыков, знаний, ролей взрослыми людьми в ходе социокультурной жизни.

- Послетрудовая – совпадает с пенсионным возрастом, проявляется в передаче и воспроизводстве социального опыта. Последние 2 этапа относятся к вторичной социализации.

Распространенные виды социализации:

- групповая – происходит внутри социальной группы и под ее влиянием;

- гендерная – осознание индивидом своей гендерной роли в обществе;

- организационная – приспособление человека к правилам и нормам какой-либо организации;

- досрочная – проявляется в форме игры, предвосхищающей будущую социальную деятельность.

Социализация происходит на протяжении всей жизни человека, включает непрерывное формирование новых знаний, навыков, отношений. Основным инструментом социализации является язык, нормы речевого поведения данной среды.

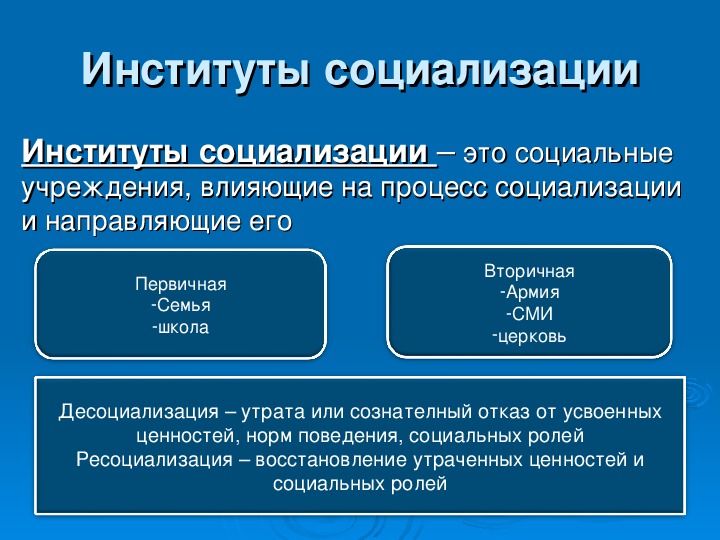

Десоциализация (приставка «де» означает отрицание) – противоположность социализации, утрата или отказ от усвоенных ценностей, норм, знаний, привычного образа жизни. Десоциализация может быть:

Десоциализация может быть:

- Добровольной – отшельничество, уход в монастырь; может способствовать перерождению личности, ее духовному росту.

- Вынужденной – происходящей под воздействием неблагоприятных условий – потери работы, длительной болезни, личной драмы, помещения в места лишения свободы, неадекватного воспитания ребенка. Ведет к деградации личности, утрате жизненных ориентиров.

Десоциализация может быть поверхностной и глубокой. В первом случае изменения личности легко обратимы, во втором – разрушаются нравственные основы личности и вернуть ее в прежнюю среду очень сложно.

Ресоциализация (приставка «ре» переводится как «возобновление», «возврат», «повтор») – вид личностного изменения, при котором взрослый человек принимает тип поведения, отличный от принятого прежде. Для дезадаптированных несовершеннолетних – это педагогически ориентированная система воздействия с целью формирования принятого в данном обществе образа жизни.

Заключение

На всех этапах жизни человек является активным субъектом социального развития: усваивает и перерабатывает социальный опыт, достигает определенного уровня самосознания. На социализацию индивида влияют социальные группы, с которыми он взаимодействует: семья, сверстники, трудовой коллектив. Наиболее активно социализация происходит в молодости, когда человек переходит из одного социального института в другой, легко и часто меняет окружение. Результатом успешной социализации является гармоничное и бесконфликтное существование личности в обществе.

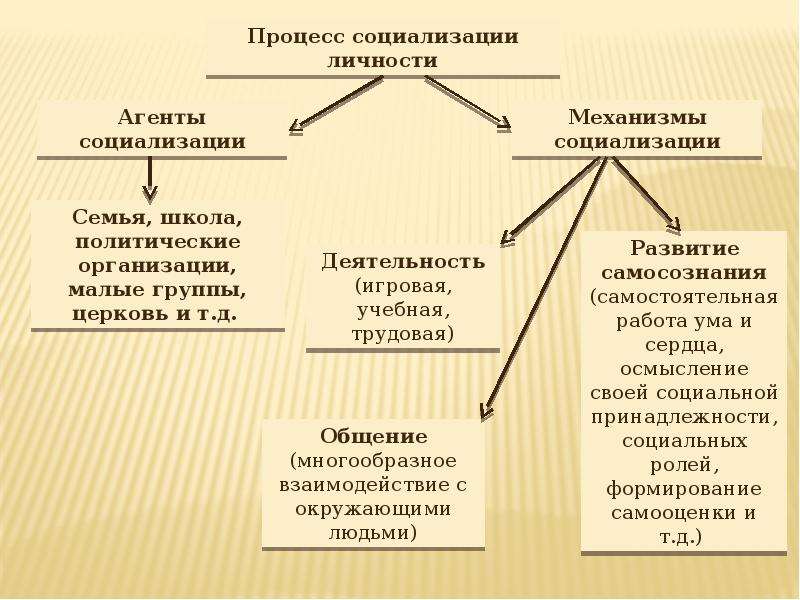

Процесс социализации личности

Традиционно процесс развития личности в отечественной психологии принято рассматривать в теснейшей связи с социализацией и воспитанием человека.

Социализация личности — это процесс и результат усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом социального опыта. Процесс социализации неразрывно связан с общением и совместной деятельностью людей.

В общем понимании социализация есть процесс присвоения социального, т. е. процесс, результатом которого является включение социального в структуру личности. Понятие «социальное» имеет в истории психологии минимум три трактовки: как общечеловеческое, как общественное, как коллективное. В понятие же «социализация» заложено определенное измерение-отношение: личность и социальная среда. Сущность процесса определяется тем, что стоит за этими отношениями.

Понятие социализации было введено в 1940-е гг. в работах Дж. Дол-ларда и П. Миллера. В разных научных школах оно получило свою интерпретацию.

- Адаптация или приспособление (Б. Скинер, Э. Торндайк, В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский, П. П. Блонский). Понимание социализации как адаптации делает акцент на личности, ее природной активности.

- Другая трактовка социализации центрирует внимание на обществе: тогда социализация понимается как интернализация — перенесение вовнутрь, в сознание, Я-концепцию личности норм, требований, ценностей и т. д. общества (Э. Дюркгейм). Человек в данном случае выступает как объект воздействия для общества. Вместе с тем в этот процесс также входит и последующее активное воспроизводство индивидом социального опыта, полагают А. Бандура, Б. Бернштейн, Ф. О. Джиринг.

- Еще в одной трактовке понимания процесса социализации подчеркивается, с одной стороны, историчность и изменчивость среды существования, с другой — процесс социализации приобретает экзистенциальный смысл и рассматривается в рамках целостного существования человека, его способа бытия. Процесс социализации при таком понимании предстает как интерсубъектный, а отношения «личность — общество» рассматриваются как взаимопроникновение (Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов).

В настоящее время в отечественной психологии прочно укоренилось представление о том, что социализация должна рассматриваться как двухсторонний процесс, включающий в себя не только усвоение, но и активное воспроизводство индивидом общественных отношений. Тогда понятной становится формула современного понимания развития личности: «Изменяющаяся личность в изменяющемся мире».

Тогда понятной становится формула современного понимания развития личности: «Изменяющаяся личность в изменяющемся мире».

Выделяют первичную и вторичную социализацию. Первичная связана с формированием обобщенного образа действительности, но это нечто большее, чем простое когнитивное образование. Характер же вторичной определяется разделением труда и соответствующего ему социального распределения знания. Вторичная социализация включает в себя и поведенческий компонент.

Степень, уровень, особенности социализации являются определяющими моментами в характеристике личности. Процесс социализации осуществляется в семье, социальных институтах общества, а также в различных неформальных объединениях. Вместе с тем социализация не может рассматриваться как механистическое отражение непосредственно испытанного или полученного в результате наблюдения социального опыта, отмечает А. А. Реан. Усвоение этого опыта субъективно: восприятие одних и тех же социальных ситуаций может быть различным. Разные личности выносят из сложившихся ситуаций различный социальный опыт, что является основой для развития другого процесса — индивидуализации. На этом положении, по мнению А. А. Реана, основывается единство двух противоположных процессов — социализации и индивидуализации.

Разные личности выносят из сложившихся ситуаций различный социальный опыт, что является основой для развития другого процесса — индивидуализации. На этом положении, по мнению А. А. Реана, основывается единство двух противоположных процессов — социализации и индивидуализации.

Б. Ф. Ломов полагает, что в развитии личности диалектически сочетаются два процесса. С одной стороны, личность все более полно включается в систему общественных отношений; ее связи с людьми и разными сферами жизни общества расширяются и углубляются, и только благодаря этому она овладевает общественным опытом, присваивает его дела, делает своим достоянием. Это развитие личности и есть ее социализация. С другой стороны, приобщаясь к различным сферам жизни общества, личность вместе с тем приобретает и все большую самостоятельность, относительную автономность, т. е. ее развитие в обществе включает процесс индивидуализации. Один из признаков данного процесса состоит в том, что у каждой личности формируется ее собственный образ жизни и собственный внутренний мир.

Таким образом, при рассмотрении проблемы развития личности возникают противоречия, связанные с соотношением социализации и индивидуализации. Как отмечает А. А. Реан, социализацию не следует рассматривать как процесс, ведущий к нивелированию личности, индивидуальности человека, и как антипод индивидуализации. Именно в процессе социализации человек обретает свою истинную индивидуальность. Социальный опыт, лежащий в основе процесса социализации, не только усваивается, но и активно перерабатывается, становясь источником индивидуализации личности. Обосновывая три грани социализации личности, А. Г. Асмолов выделяет прежде всего грань индивидуализации, отражающую «основной генетический закон культурного развития», грань интимизации, отражающую переход от «мы» к «я» или проблему самосознания личности, и грань интериоризации как производство внутреннего плана сознания.

По К. Юнгу, каждому индивидууму свойственно стремление к индивидуализации или к саморазвитию. Индивидуализация — это процесс «становления собой» или самореализации, процесс, означающий потребность быть «единым», «однородным» существом.

Отметим, что основными понятиями, отражающими личностное развитие, личностный рост, являются: самосовершенствование, саморазвитие, жизненный путь, развитие потенциала личности, творческая деятельность.

Самореализация — это осуществление индивидных и личностных возможностей Я посредством собственных усилий, а также со-деятельности с другими людьми.

Феномен самореализации имеет сложный междисциплинарный характер. Он представляет интерес для педагогов, социологов, философов, социальных и медицинских работников. Но прежде всего, несомненно, проблема самореализации имеет психологическую природу. Термин «самореализация» (self-realization) впервые приводится в Словаре философии и психологии, изданном в 1902 г. в Лондоне. Понятие «самореализация» начал использовать в своих работах А. Адлер. С появлением гуманистического направления понятие «самореализация» стало синонимичным понятию «самоактуализация». Вместе с тем и А. Адлер, и К. Роджерс, и А. Маслоу, и Э. Фромм в своих концепциях опираются на философские подходы к проблеме самореализации. Анализ разноплановых работ показал, что самореализация может рассматриваться как цель, средство, явление, процесс, состояние, результат и итог.

Анализ разноплановых работ показал, что самореализация может рассматриваться как цель, средство, явление, процесс, состояние, результат и итог.

В общем виде самореализация как процесс реализации себя — это осуществление самого себя в жизни и повседневной деятельности, поиск и утверждение своего особого пути в этом мире, своих ценностей и смысла своего существования в каждый момент времени. В некотором роде самореализация выступает атрибутом самого существования человека. Самореализация играет важнейшую роль на всем жизненном пути личности, по сути, определяя его. Предпосылки к самореализации заложены в самой природе человека и существуют как задатки, которые с развитием человека, с формированием его личностных свойств становятся основой способности к самореализации. Критерий самореализации, который входит в оценочную систему психической деятельности каждого человека, отражает удовлетворенность общества личностью и удовлетворенность личности социальными условиями. Это понимание и оценка обусловлены знаниями и практическим опытом, личностными характеристиками и социальными умениями.

Процесс осознания человеком своего субъективно-оптимального жизненного пути является важным элементом его личностной зрелости. Включение человека именно в те сферы жизнедеятельности, для которых он обладает необходимыми задатками, предполагает хорошую обучаемость, успешность, превышающую средний уровень. Ошибочность избранного направления жизни становится выраженной во взрослом возрасте. Длительное следование «не своим» путем приводит к разрыву между сознательным поведением и потребностями, заложенными в потенциал развития. Этот разрыв может субъективно выражаться в появлении дисфорических переживаний и повышенной нервно-психической напряженности. Ошибки в выборе субъективно-оптимального жизненного пути являются неизбежными и в этом смысле даже нормальными. Преодоление жизненных кризисов ведет к более полному и точному пониманию «своего» пути, переживанию осмысленности своей жизни и удовлетворенности ею.

Социализация как фактор формирования личности

В статье рассматривается феномен социализации как важнейший фактор формирования личности. Обращается внимание на роль «значимого другого» в процессе социализации

Обращается внимание на роль «значимого другого» в процессе социализации

Социализация – это процесс освоения и усвоения человеком своего социального статуса, термин, используемый для описания процесса, в ходе которого люди обучаются соблюдению социальных норм, процесса, делающего возможные существования общества, передачу его культуры от поколения к поколению. Социализация может пониматься как интернализация социальных норм: социальные правила становятся внутренними для индивида в том смысле, что они более не навязываются посредством внешней регуляции, а как бы налагаются индивидом самим на себя, являясь, таким образом, частью его «я» [1, с. 90]. Так у индивида вырабатывается чувство потребности соответствия социальным нормам. То есть, интернализация – процесс, в ходе которого индивид познает и принимает в качестве обязательных те социальные ценности и нормы поведения, которые приняты в рамках его социальной группы или более широкой общности [2, с. 27].

Социальные нормы – правила поведения, которые либо стихийно складываются в обществе в ходе его более или менее длительного исторического развития (нормы морали), либо устанавливаются государством (нормы права).

Социализация личности включает в себя и социальную адаптацию – приспособление индивида к социально–экономическим условиям, к социальным группам, к ролевым функциям и социальным организациям, выступающим в качестве среды его жизнедеятельности. Иначе можно сказать, что внешняя среда включает экономические, политические, социальные, демографические условия, систему ценностей в обществе, культуру и менталитет народа, религиозные верования, законодательные акты и т.д.[3].

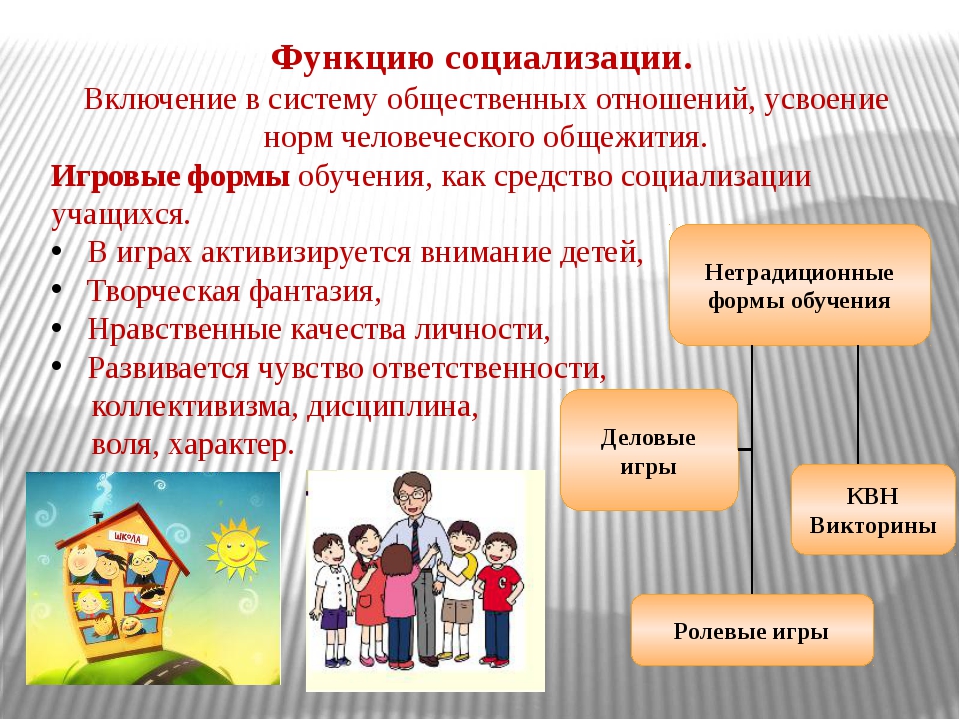

Социализацию нельзя сводить только к образованию и воспитанию, хотя она и включает эти процессы. Социализация личности осуществляется под влиянием совокупности многих условий как социально–контролируемых и направленно– организуемых, так и стихийных, возникающих спонтанно. Она есть атрибут образа жизни личности, и может рассматриваться как её условие и как результат. Непременным условием социализации является самоактуализация личности, её активная работа. Какими бы благоприятными ни были условия социализации, её результаты во многом зависят от активности самой личности. В этом отношении большую роль играет включение ребенка в процесс творчества, импровизации [4].

В этом отношении большую роль играет включение ребенка в процесс творчества, импровизации [4].

Стадии социализации

Социализация есть процесс, продолжающийся в течение всей жизни человека. В связи с эти обычно различают определенные этапы социализации.

- Начальный – социализация ребенка в пределах семьи.

- Средний – обучение в школе.

- Завершающий – социализация взрослого человека, этап принятия тех ролей и обретения статусов, к которым они не могли полностью подготовиться в ходе первых двух стадий (например: работника, супруга, родителя).

В детстве закладывается фундамент социализации, и в то же время это самый незащищенный её этап. Дети, выросшие в сообществе животных, и затем возвращенные в общество, не могут овладеть речью, научиться абстрактно мыслить, стать полноценными людьми. Дети, изолированные от общества, в социальном плане погибают. Социализация должна начинаться в детстве, когда примерно на 70% формируется человеческая личность.

Упорядочение человеческой жизнедеятельности во всех её проявлениях, во всех сферах общественной жизни осуществляется с помощью социальных институтов: института брака, семьи, политических организаций, образования, здравоохранения, СМИ и т.д. Все они в той или иной мере участвуют в социализации личности, но центральное место в этом процессе занимает семья. Это объясняется, прежде всего, тем, что именно в семье осуществляется первичная социализации индивида, закладывается основа его формирования как личности. Семья обеспечивает социализацию ребенка в ходе усвоения им нормативов общественной жизни, сообщает членам семьи чувство безопасности, удовлетворяет потребность в совместных переживаниях, в обмене чувствами и настроениями, предотвращает психологическую неуравновешенность, защищает от переживания чувства изолированности и т.д.

Многие мыслители, начиная с Платона, говорили об обобществлении воспитания детей, однако все попытки социализации вне института семьи оказывались неудачными. Например, после революции в Советском Союзе были созданы специализированные программы общественного воспитания детей с тем, чтобы женщины могли участвовать в трудовом процессе. Этот эксперимент не получил широкого распространения. Семья для ребенка является первичной группой, именно с неё начинается развитие личности. Несмотря на появление позднее других социальных групп, в личности всегда остается привитые в раннем детстве основные образцы поведения. Главным способом семейной социализации является копирование детьми моделей поведения взрослых членов семьи.

Например, после революции в Советском Союзе были созданы специализированные программы общественного воспитания детей с тем, чтобы женщины могли участвовать в трудовом процессе. Этот эксперимент не получил широкого распространения. Семья для ребенка является первичной группой, именно с неё начинается развитие личности. Несмотря на появление позднее других социальных групп, в личности всегда остается привитые в раннем детстве основные образцы поведения. Главным способом семейной социализации является копирование детьми моделей поведения взрослых членов семьи.

Динамика социальных процессов, социально–экономический кризис в качестве нежелательного результата может оказать деструктивное воздействие на социальные группы и общности, привести их к частичной дезорганизации. Так, если с внешней стороны социальные процессы типа миграции, развития городов, промышленности и т.д. ведут к распаду больших семей, складывающихся из двух или трех поколений, то дезорганизация функций выражается в расшатывании ценностей, противоречивости стандартов и образцов поведения, ослаблении нормативной структуры группы, что ведет к росту отклонений в поведении членов этих социальных групп. Если ребенок ориентируется на неудачные образцы поведения родителей, которые приходят в противоречие с тем, что ребенок видит в других семьях, то возникают трудности с социализацией [5].

Если ребенок ориентируется на неудачные образцы поведения родителей, которые приходят в противоречие с тем, что ребенок видит в других семьях, то возникают трудности с социализацией [5].

Социализация приобретает исключительную актуальность в условиях реформирования российского общества и возникновения новой социальной ситуации: интенсификации и кризиса социально–экономических и демографических перемен, усложнения социального окружения, падение нравственных идеалов, роста детской и подростковой преступности, когда человеческая и, прежде всего, детская способность к адаптации подвергается огромным испытаниям. В этих условиях важнейшей задачей семьи и педагогов становится управление ходом включения подрастающего поколения в новую социальную среду. Современная школа – это социальный институт, в котором ребенок приобретает социальный опыт, является примером функционирования определенных общественных отношений. зависимости от степени адаптации ребенка к школе в начале обучения формируется его место в ней, вырабатывается соответствующие отношения к учебной деятельности, школе, учителям, одноклассникам, а в конечном итоге, к миру и жизни в целом. Традиционные формы обучения не удовлетворяют требованиям современности по включению ребенка в жизнь общества, многие семьи сейчас фактически не способны обеспечить выпадающую на их долю часть процесса социализации, что приводит к необходимости создания новых программ социализации учащихся.

Традиционные формы обучения не удовлетворяют требованиям современности по включению ребенка в жизнь общества, многие семьи сейчас фактически не способны обеспечить выпадающую на их долю часть процесса социализации, что приводит к необходимости создания новых программ социализации учащихся.

Социализация индивида — Социология — лекции, шпаргалки

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимостьНа формирование личности значительное влияние оказывают био- и психогенные свойства, а также факторы социальной среды. Доминирующее воздействие на процесс формирования личности оказывает групповой опыт и субъективный, уникальный личностный опыт. Они обретаются индивидом в процессе социализации.

С термином «социализация» тесно связаны такие понятия, как формирование, развитие, воспитание личности.

Под формированием личности понимается единство объективных и субъективных условий и субъективных факторов, целенаправленно воздействующих на процесс становления и развития человека. Конечно, только учитывая влияние всей совокупности общественных отношений в сочетании с субъективной деятельностью слоев, групп и самого человека, можно говорить о многостороннем воздействии на личность и соответственно формировать ее развитие. Развитие личности отражает последовательность и поступательность изменений, происходящих в сознании и поведении личности. Воспитание связано с субъективной деятельностью, с выработкой у человека определенных представлений об окружающем его мире. Хотя воспитание и учитывает влияние внешней среды, оно в основном характеризует усилия, осуществляемые социальными институтами.

В социологической и философской науке существуют различные подходы к определению сущности процесса социализации. Так, например, Л.П. Буева считает, что социализация означает процесс социального становления человеческого индивида, формирование его социальной сущности [4]. Человек становится личностью, приобретает и приумножает определенную совокупность социальных качеств и свойств через усвоение социального опыта; этот процесс включает его в активную социальную деятельность, что само по себе предполагает овладение разнообразным социальным опытом. Социализация – это путь усвоения человеком культуры. В процессе социализации индивид обретает собственное «Я». Он становится личностью, связанной системой оценок, убеждений, привычек и поведения.

Так, например, Л.П. Буева считает, что социализация означает процесс социального становления человеческого индивида, формирование его социальной сущности [4]. Человек становится личностью, приобретает и приумножает определенную совокупность социальных качеств и свойств через усвоение социального опыта; этот процесс включает его в активную социальную деятельность, что само по себе предполагает овладение разнообразным социальным опытом. Социализация – это путь усвоения человеком культуры. В процессе социализации индивид обретает собственное «Я». Он становится личностью, связанной системой оценок, убеждений, привычек и поведения.

Социализация – это процесс, который не ограничивается периодом становления личности, а продолжается всю жизнь, охватывает все сферы деятельности человека. В.Ж. Келле отмечает [5], что становление личности включает в себя три взаимосвязанных составляющих:

1) самой общей и исходной является социализация, т. е. овладение языком, знаниями, приобщение к ценностям и нормам культуры, формирование мировоззрения и т. д., что делает индивида способным жить в данном обществе, быть его членом;

д., что делает индивида способным жить в данном обществе, быть его членом;

2) затем происходит индивидуализация человека, т. е. выработка качеств, отличающих данную индивидуальность от других, причем степень индивидуализации может быть весьма различной, что во многом зависит от характера социализации: или она ограничивается подчинением индивида определенным стандартам, или дает свободу развитию индивидуальности;

3) синтезирующей составляющей всего процесса является персонализация, т. е. становление личности [6].

В процессе социализации происходят социальная адаптация (процесс приспособления к определенным социально-экономическим условиям), интернализация (усвоение) индивидом норм и ценностей, принятых в его группе.

Ряд западных исследователей выделяют особенности различных периодов социализации.

1. Социализация в детстве. Здесь различают два типа социализации ребенка: репрессивный и участвующий. На этой стадии действуют такие психологические механизмы, как имитация, идентификация, чувство стыда и вины (З. Фрейд).

Фрейд).

2. Социализация после детства – юношеская, когда молодые люди видят противоречия между своими ценностями и ценностями взрослых. На первый план в это время выдвигаются отношения между ровесниками .

3. Социализация взрослых отличается от социализации детей несколькими моментами: социализация взрослых скорее изменяет внешнее поведение, в то время как социализация детей формирует ценностные ориентации.

Взрослые способны оценивать нормы, а дети могут лишь их усваивать. Социализация взрослых рассчитана на то, чтобы помочь человеку приобрести определенные навыки, тогда как социализация в детстве в большей мере имеет дело с мотивацией.

В отечественных исследованиях выделяются следующие стадии социализации: дотрудовая стадия, трудовая стадия и послетрудовая стадия.

Свойства личности, сформировавшиеся ранее, не остаются неизменными. Ресоциализация означает овладение новыми ценностями и ролями для замены ранее недостаточно усвоенных или несоответствующих новой ситуации.

В процессе социализации среда влияет на развитие личности как целенаправленно, преднамеренно, так и непреднамеренно. Проблемам формирования личности в процессе социализации уделено значительное место в исследованиях Ч.X. Кули (теория «зеркального Я»), Дж.Г. Мида (концепция «обобщенного другого»), А. Халлера (теория «значимого другого»), З. Фрейда (психоанализ), Ж. Пиаже (теория когнитивного развития), Э. Эриксона, описавшего состояние «Я – меня», при котором значимый «другой» очень важен для развития личностного ролевого поведения.

Социальные институты и люди, индивидуально и группами, если они способствуют социализации, называются агентами (проводниками) социализации.

На каждой стадии социализации в действие вступают определенные группы агентов: институты и группы, способствующие первоначальному развитию природных и социальных свойств (семья, ровесники), институты образования, институты трудовой, политической, культурной, познавательней деятельности.

Следует отметить, что социализация может быть неудачной или не произойти вовсе.

Таким образом, социализация – это процесс вхождения индивида в общественную жизнь, который играет важную роль как в жизни личности, так и общества. Она обеспечивает самовозобновляемость общественной жизни. В какой бы сфере ни действовал человек, духовный момент всегда и во всем сопровождает его деятельность. Человек не пассивно воспроизводит то, что диктует ему общество. Он обладает возможностью проявить свою творческую силу и воздействовать на окружающие его явления и протекающие процессы. Особое значение для социализации индивида, обогащения его духовного мира имеет свободное время, которое, по замечанию К. Маркса, служит мерилом истинного богатства человека. Духовный компонент, таким образом, является определяющим в социализации индивида.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к

профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные

корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные

корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Л.К. Иванова

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

[email protected]

Студенты – интеллектуальный, культурный и профессиональный резерв российского общества, от качества обучения и воспитания которого зависят судьбы нашей страны. Студенческий возраст является сензитивным периодом для развития основных социогенных потенций человека, преобразования общей направленности личности, обусловленного профессиональной социализацией.

Профессиональная социализация включает совокупность процессов (социальных и педагогических), в разной степени регулируемых и позволяющих будущему специалисту, усваивать систему установок, норм и ценностей, соответствующих осваиваемой социальной роли профессионала.

Профессиональная социализация – это развитие и самореализация человека в процессе усвоения и воспроизводства профессиональной культуры (Г.М. Андреева), которая наряду с профессиональными знаниями, умениями, опытом творческой деятельности в профессиональной сфере включает совокупность норм поведения и взаимоотношений, определенную систему ценностей, соответствующих назначению и смыслу профессии.

Сущность профессиональной социализации состоит в формировании человека как члена профессионального сообщества, в обеспечении его профессионально-личностного развития и становления как субъекта профессиональной деятельности.

Профессионально-личностное развитие детерминируется противоречием между сложившимися качествами личности и объективными требованиями, нормами, ценностями профессиональной деятельности.

Становление человека как субъекта профессиональной деятельности происходит в процессе интериоризации внешних регуляторов (профессиональных норм, принципов) во внутриличностный план, в результате чего формируется система профессиональных ценностных ориентаций и субъектная позиция будущего специалиста как система его взглядов и установок в отношении собственного жизненного и профессионального пути, как позиция личностного и профессионального саморазвития (В.А. Сластенин).

Конечный результат успешной профессиональной социализации – интеграция человека в профессиональное сообщество и посредством этого в общество в целом. Разумеется, этот результат в полном объеме достигается лишь после завершения определенного этапа профессионального образования, по мере накопления опыта и его применения в самостоятельной профессиональной деятельности.

Профессиональная социализация является важной формой социального регулирования становления профессионала. Это регулирование направлено на:

- активизацию профессионального самоопределения обучающегося, т.

е. на развитие отношений человека к своей будущей профессии и к самому себе как потенциальному или реальному субъекту профессиональной деятельности; освоение требований, предъявляемых к человеку той или иной специальностью, профессией или их группой и обусловленных технико-экономическими, социальными, психологическими, санитарно-гигиеническими и другими характеристиками профессиональной деятельности;

е. на развитие отношений человека к своей будущей профессии и к самому себе как потенциальному или реальному субъекту профессиональной деятельности; освоение требований, предъявляемых к человеку той или иной специальностью, профессией или их группой и обусловленных технико-экономическими, социальными, психологическими, санитарно-гигиеническими и другими характеристиками профессиональной деятельности; - усвоение терминальных и инструментальных ценностей профессионального сообщества, а также усвоение традиций, норм и правил поведения, входящих в профессиональную субкультуру.

Задача профессиональной социализации – идентификация (уподобление, отождествление) студента с определенной моделью профессионала.

Человек – не только объект, но и субъект профессиональной социализации. Последнее означает, что в процессе профессионального образования будущий специалист проявляет активность, самостоятельность, инициативность и способность делать свой выбор. Эти и другие способности и усилия помогают формированию неповторимой личности профессионала, поиску «себя в профессии», приобретению профессионального имиджа (образа, облика), индивидуального стиля профессиональной деятельности, Я-концепции профессионала.

В силу своего социального характера, профессиональная социализация личности осуществляется посредством деятельности определенных общественных структур и социальных институтов, а ее социальными агентами являются семья, общие образовательные учреждения, профессиональные образовательные учреждения, социальные организации и трудовые коллективы, государство в целом.

Профессиональная социализация определяется взаимодействием ряда факторов:

- общей среды образовательного учреждения, включающей все направления деятельности, располагающей соответствующей материально-технической инфраструктурой и решающей задачу подготовки специалиста;

- социокультурной и гуманитарной среды учебного заведения, обеспечивающих усвоение гражданских, духовно-нравственных ценностей профессионального сообщества обучающимися;

- непосредственного окружения (микросредой) и внутреннего мира данной личности.

Профессиональная социализация личности протекает в различных формах:

- Профессиональная социализация, осуществляемая объективно, в силу включенности человека в социальные процессы, связанные с социально-профессиональной структурой общества, может быть определена как формирование профессиональных качеств или профессиональное формирование.

- Тот аспект профессиональной социализации, который связан с целесообразной деятельностью государства в целом или определенных социальных институтов по профессиональному развитию и профессиональной подготовке личности, называется профессиональным воспитанием.

- Когда сам человек принимает активное участие в усвоении профессиональных знаний, умений и ценностей, можно говорить о профессиональном самовоспитании.

Соотношение формирования, воспитания и самовоспитания в процессе профессиональной социализации личности в каждом конкретном случае подвижно и неоднозначно. В то же время, очевидно, что ядром профессиональной социализации, ее центральными компонентами являются профессиональное обучение и профессиональное воспитание, как составляющие процесса профессионального образования. Главной целью профессионального обучения является приобретение определенных знаний, навыков и умений, необходимых для успешного осуществления конкретного вида профессиональной деятельности. Однако этого недостаточно, необходимо и целенаправленное формирование у будущих специалистов системы социально-профессиональных качеств, глубоких убеждений, мировоззренческих позиций, что составляет фундамент для развития профессионализма. Кроме того, профессиональный интерес, не отягощенный общечеловеческими нравственными ценностями, может стать причиной профессиональной узости, поэтому значимым компонентом профессиональной социализации должно стать профессиональное воспитание, понимание в узком смысле этого слова.

Однако этого недостаточно, необходимо и целенаправленное формирование у будущих специалистов системы социально-профессиональных качеств, глубоких убеждений, мировоззренческих позиций, что составляет фундамент для развития профессионализма. Кроме того, профессиональный интерес, не отягощенный общечеловеческими нравственными ценностями, может стать причиной профессиональной узости, поэтому значимым компонентом профессиональной социализации должно стать профессиональное воспитание, понимание в узком смысле этого слова.

Опираясь на общепедагогические идеи отечественных ученых о специфике и взаимосвязи процессов обучения и воспитания в едином образовательном процессе, дадим их краткую характеристику, с точки зрения профессионального образования:

- Профессиональные обучение и воспитание рассматриваются как процесс профессионального воспитания, понимаемого в широком педагогическом смысле.

- Процесс профессионального воспитания, понимаемый в широком педагогическом смысле, равнозначен процессу контролируемой целенаправленной профессиональной социализации.

- Профессиональные обучение и воспитание, понимаемые в узком педагогическом смысле, есть подсистемы единого процесса профессионального образования.

- Профессиональное обучение имеет дело преимущественно с искусственными – знаковыми, символическими, схематизированными объектами, системами и ситуациями, а профессиональное воспитание опирается на живые, естественные процессы, явления, ситуации.

- Профессиональное обучение, как правило, представляет содержательный и технологический аспекты трудовой деятельности, профессиональное воспитание – личностный.

- В акте профессионального обучения преобладает логический, когнитивный компонент, в профессиональном воспитании – ценностно-ориентационный, отношенческий, мотивационный, эмоциональный, поведенческий.

- Профессиональное обучение и воспитание взаимосвязаны, взаимообусловлены и выступают в органическом единстве, которое проявляется, прежде всего, в том, что без обучения практически невозможно осуществлять воспитание.

Содержание профессионального воспитания не исчерпывается задачами практического освоения профессии. Получивший определенную профессиональную квалификацию специалист только в том случае сможет пройти путь к профессионалу, если его профессиональное становление включало в себя не только приобретение навыков и умений, но и формирование духовных качеств и установок, позволяющих ему решать актуальную личностную проблему перехода к активной, самостоятельной, творческой и ответственной профессиональной роли.

Для успешного выполнения функций субъекта профессиональных отношений индивид должен не только овладеть знаниями, навыками и умениями в условиях профессионального образования, но и освоить культурное наследие общества, сделать его достоянием своего внутреннего мира. Социальная философия вузовского образования заключается в передаче общечеловеческих ценностей в процессе обучения каждого индивида специальным профессиональным навыкам, а с ними и правилам социального саморегулирования. Общество определяет форму профессиональной специализации обучающихся. Задача каждого индивида – осознанно реализовать свои социально-профессиональные и духовные приобретения в обществе. Задача институтов образования – подготовить будущего специалиста к самореализации посредством обучения его общечеловеческим ценностям, развившимся в ходе исторической эволюции общества (Н.А. Коваль). Таким образом, традиционное понимание профессионального воспитания как процесса формирования профессионально важных качеств должно быть переосмыслено в новых исторических условиях, когда неотъемлемой составляющей профессионализма является духовность и нравственность.

Общество определяет форму профессиональной специализации обучающихся. Задача каждого индивида – осознанно реализовать свои социально-профессиональные и духовные приобретения в обществе. Задача институтов образования – подготовить будущего специалиста к самореализации посредством обучения его общечеловеческим ценностям, развившимся в ходе исторической эволюции общества (Н.А. Коваль). Таким образом, традиционное понимание профессионального воспитания как процесса формирования профессионально важных качеств должно быть переосмыслено в новых исторических условиях, когда неотъемлемой составляющей профессионализма является духовность и нравственность.

Целью профессионального воспитания является личностное развитие субъекта, формирование профессиональных установок, мотивов, отношений, ценностных ориентаций, обеспечивающих непрерывное развитие, самоактуализацию и полноценное участие в профессиональной жизни. Конкретизируя цели профессионального воспитания в вузе, можно выделить следующие задачи:

— адаптация первокурсников к среде профессионального учебного заведения;

— создание условий для дальнейшей профессионализации учащейся молодежи; обеспечение духовно-нравственного становления;

— оказание помощи в социальном и профессиональном самоопределении;

— развитие профессионально важных способностей человека и социально-значимых качеств;

— содействие нахождению своего места в профессиональном мире после завершения образования и формирование конкурентноспособности выпускников;

— формирование профессионально-этических норм поведения;

— освоение личностью объективной системы профессиональных ролей;

— становление профессиональной культуры будущего специалиста.

В современной исследовательской литературе также представлено мнение, согласно которому основной целью профессионального воспитания должно быть обеспечение соответствия индивидуальных качеств личности общественным требованиям, предъявляемым к профессии. В основе этой идеи лежит положение о том, что результат профессиональной деятельности (ее успешность и удовлетворенность ею) зависит от степени соотнесенности индивидуальных качеств с требованиями к профессии. Это положение в рамках различных теорий толковалось как соответствие: направленности личности объективным характеристикам профессии; индивидуальных особенностей личности типам профессий; стремлений личности к объективным условиям профессиональной деятельности; соответствие личных профессиональных мотивов социальным требованиям к профессии; типа личности типу профессиональной среды; профессиональных альтернатив ожидаемому успеху и т.д.

Новая парадигма профессионального воспитания, обусловленная требованиями гуманизации профессиональных отношений, основана на утверждении в качестве основной цели воспитания развитие у студентов активной жизненной и профессиональной позиции, способности к творчеству, заинтересованности и потребности в саморазвитии. Основным содержанием профессионального воспитания, таким образом, становится обеспечение процесса социализации личности профессионала и саморазвития человека.

Основным содержанием профессионального воспитания, таким образом, становится обеспечение процесса социализации личности профессионала и саморазвития человека.

Итак, профессиональное воспитание в вузе представляет собой специально организованный, контролируемый процесс, в ходе которого происходит профессиональное становление специалиста, развитие профессиональной структуры его личности, постепенный переход от вчерашнего школьника к субъекту самостоятельного профессионального труда. Вузовское профессиональное воспитание завершает первичную профессиональную социализацию человека.

Историческая сущность социализации студентов. Cтатья первая

Предпринята попытка рассмотреть концепцию, подходы, определения, типы, основные направления и особенности исторической социализации в постсоветский период. Раскрыта проблема актуализации исторических знаний, исторической социализации в современной России. Особое внимание уделено роли и месту исторического компонента ВПО в профессиональном, духовном, социальном и гражданском формировании специалистов.

Ключевые слова: историческая социализация, идентификация личности, общественное самосознание, актуализация исторических знаний, функции исторических знаний, исторический компонент ВПО.

Концепция исторической социализации

Исторические представления о национальных традициях, консолидации, величии, суверенитете нации, социально-экономической, социально-политической и социокультурной истории России определяют общественное бытие индивида, его историческую социализацию. Вместе с тем историческая социализация личности — это и ее адаптация к общественному бытию. Она обусловлена сопряжением с общественным бытием личностных исторических представлений.

«История развития страны всегда сказывается непосредственно в каждом из нас, — как считают психологи и психотерапевты, — болезнью истории», «социально-психологической наследственностью» того, «как чувствовали и мыслили наши предки». Основатель аналитической психологии К.Г. Юнг утверждал, что фундамент духовной жизни составляет наследуемый опыт предшествующих поколений, образованный совокупностью архетипов.

Архетип — самая глубинная часть основы локальной цивилизации и цивилизационной логики истории, которая коренится в основах человеческой психики — в коллективном бессознательном. Это самый глубокий уровень личностной идентификации — идентификации с той общностью, с которой личность себя отождествляет. Это — своеобразная «вторая психическая система», имеющая коллективную, универсальную и безличностную природу, идентичную у всех индивидов.

Коллективное бессознательное не развивается индивидуально, но наследуется. Оно состоит из предшествующих форм, архетипов, которые лишь вторичным образом становятся познаваемыми и которые придают определенную форму содержанию психики [1]. Иными словами, архетип присутствует в личности лишь в той связи и мере, в какой она принадлежит конкретной общности людей (в частности и прежде всего, этнокультурной), ассоциирует себя с ней [2].Концепция исторической социализации личности базируется на выделении процесса усвоения и добровольного принятия индивидами и их группами традиционных ценностей, базовых архетипов, идеологем (цивилизационной, геополитической, исторической, национальной, социальной, культурной и духовной) идентичности России и норм культуры, присущих обществу и позволяющих эффективно выполнять общественные и государственные роли и функции. Тем самым обеспечивается сохранение самого общества, государства, России как локальной цивилизации на основе механизма трансляции указанных идеалов и ценностей от поколения к поколению.

Модели исторической социализации

Процесс исторической социализации отражает содержание нескольких его трактовок, подходов и определений.

Одна из трактовок, разработанная З. Фрейдом, состоит в понимании социализации как процесса развития личностного контроля за обузданием разрушительных биологических инстинктов и побуждений, чтобы избежать страха и нервозности от контроля общества за личностью. Изучение истории активно содействует этому, формируя вторую, социокультурную природу человека как существа общественного.

Модель социализации как результата межличностного общения основана на теории символического интерактивизма Ч.Х. Кули и Дж.Г. Мида, согласно которой личность формирует свое «Я» в результате многообразных взаимодействий людей с окружающим миром (интеракцией). В процессе взаимодействия люди реагируют на те значения, которые приписывают воздействующим на них стимулам (а не самим стимулам), поэтому особое значение приобретает интерпретация мыслей и чувств других людей. Последняя, как правило, наглядна и поучительна при изучении истории. При этом эффект сконцентрированного в историческом опыте группового влияния на личность позволяет выявить значение социальных установок для социализации, социальной зрелости индивида с достижением комфортности с существующей социальной системой, т.е. добровольным подчинением личности ее установкам и целям.

Модель социализации как ролевой тренировки. Теоретической основой подобного понимания явился структурный функционализм Т. Парсонса. Индивид взаимодействует с другими людьми благодаря социальным ролям, постигаемым из истории, которые он усваивает как ожидаемое от него поведение, соответствующее ролевым предписаниям уроков истории. Такая социализация включает индивида в социальную систему через ролевое научение, влияющее на постоянную адаптацию к господствующим в обществе ценностям и стандартам поведения.

С позиции бихевиоризма социализация рассматривается как социальное научение. В поведенческих терминах эта модель описывается как процесс постоянной модификации человеческого поведения с помощью поощрений и наказаний. Бихевиористская формула «стимул — реакция» исходит из того, что люди склонны возобновлять такие модели поведения, за которые они когда-то вознаграждались в форме похвалы, восхищения, внимания и др. Очевидно, на поведение людей влияют и наглядные примеры из жизни героев истории.

При современном состоянии российского общества в нем присутствуют различные типы исторической социализации: плюралистический, конфликтный и гегемонистский (предполагающий вхождение человека в жизнь общества исключительно на ценностях какого-либо класса, религии или идеологии). Их выделение определяется наиболее характерными образцами, стандартами взаимодействия индивида, общества и государства, в результате которого осуществляется преемственность развития, передача ценностей от одного поколения к другому.

Характер взаимодействия общества, государства и индивида основан на диалоге, консенсусе и / или конфликте между ними. Это обусловлено типом культуры, доминирующей в обществе, ее неоднородностью и существованием различных субкультур внутри нее.

Историческая социализация в постсоветский период

Особенности исторической социализации в современной России определяет такое состояние общества, когда:

¨ в «перестройке» власть использовала против своего общества «постмодернистский разгром идеального как такового, в результате чего общество перестало откликаться на культуру как решающий макросоциальный регулятор. Культура в качестве таковой уничтожена «элитой 12 июня», которая и сегодня играет большую роль не только в работе СМИ. Во властных структурах приняты инструкции, не обязывающие их отвечать на критику в СМИ. Но осталось историческое наследие созданной народом в XIX—XX вв. уникальной культуроцентрической регулятивности как фактор будущего. Осталась весть миру о хранимой в ядре нашей цивилизации, укорененности в исторических и метафизических генах слова (имени) как нашем «особом пути», о возможности осуществления культуроцентричного общества, о нашей исторически неопровержимой способности его создавать [3];¨ сохраняется регулятивность в отдельных социальных нишах, малых группах, на микроуровне. Но без макросоциальной регулятивности гражданское общество не может существовать: на то оно и гражданское, что должно что-то противопоставлять власти. В основе такой регулятивности, как мы понимаем, лежит «ощущение некой идентичности, связанной с базовыми ценностями, которые коренятся в культуре». Происходят усвоение личностью «объективных мыслительных форм» культуры (ценностей, норм, идей их преобразования в субъективно-идеальный мир) и трансформация объективно-идеальных форм культуры в индивидуальный опыт поведения личности, определяющий степень ее включения в систему социальных отношений, формирование личностной и гражданской позиции в соответствии с ее убеждениями, взглядами и совестью;

¨ «особое значение получают регуляторы антисистемные», коррумпированная бюрократия, криминалитет;

¨ примененный против СССР постмодернистский разгром «идеального как такового» с характерным для него отрывом слова (имени) от реальности превращает слово (имя) в «симулякр» (постмодернистский термин, означающий, что форма освободилась от содержания и начала его истреблять) [4]; ¨ новой господствующей элитой общества гедонизм признается высшим благом жизни, а человек представляется как «вещь вожделяющая». В посмодернизме (Делез, Гватари и др.) существуют уже не личности, а «органы безумного социального тела». В постмодернистском отрицании авторитетов, иерархий, обобщений, социальности, морали, общественных идеалов речь идет о далекоидущей затее разрушения наций, морали, дискредитации развития, воспевании прав меньшинств вообще и разного рода извращений, о дискредитации идеи гуманизма, о культе насилия, о фактическом расчеловечивании [5]; ¨ в созданной в 1970?е гг. языческой модели постмодернистского прорыва все превращено в игру: бизнес, коммерция, политика, наука, отношения между людьми, в т.ч. между мужчиной и женщиной. Серьезное отношение к жизни, предполагающее рефлексию и самоосознание глубинных смыслов человеческого существования, воспринимается как разновидность шизофрении».[6] Таким образом, постмодернизм как оружие массового социального поражения препятствует социализации личности, умножая асоциалов, он разрывает социальную ткань общества;¨ старая система ценностей, та же идеология как иерархия ценностей, оказалась дискредитированной (хотя на нее ориентировались значительные группы населения). Для России с тысячелетней историей ее идеократического государства — это особая потеря, поскольку, как отмечает известный политолог А.С. Панарин, идеология «для России необходима трижды»;

¨ либеральные ценности еще не востребованы широкими слоями общества;

¨ были забыты и преданы анафеме не только социалистические и социальные ценности и идеалы, создававшиеся на протяжении столетий европейской цивилизации, но и отброшены как ненужные национальные интересы и традиции страны;

¨ вестернизация России, борьба за нее посредством дискредитации собственной истории, навязывания чуждой цивилизации ведут к взлому цивилизационной идентификации, генетического кода истории России, умалению национальных ценностей, утверждению ценностей других наций и культур, раздвоению и даже растроению сознания, хаотизации истории [7]; ¨ имеет место угроза роста массового вненационального субъекта в России из-за запаздывания ее модернизации в условиях, когда человечество осваивает принципиально новый способ достижения стабильности за счет перманентной модернизации [8]; ¨ с социальным и культурным регрессом в обществе стали утверждаться в качестве главных не только противоположные базовым ценностям демократии (конкуренция, равноправие, сотрудничество и др.), но и вообще относящиеся к досовременной эпохе ценности (личная преданность, насилие, «неоварварская», «неофеодальная» социокультурная деградация) при снижении качества и продолжительности жизни, «заточенной» негативной селекцией, отрицательным отбором под интересы олигархической элиты [9];¨ в попытках лишить Россию истории ее фальсификаторы, очернители подменяют историческую оценку событий «нравственной», не учитывающей конкретные условия, которые определяли ход истории;

¨варварский тип ценностей у освободившихся от «химеры», названной человечеством совестью и гуманизмом, в т.ч. среди молодежи, не вдохновляет образцы поведения, неспособно, по их мнению, служить практическим целям, а потому мало чего стоит;

¨ прежние агенты исторической социализации стали исповедовать различные исторические предпочтения, причем часто конъюнктурные и эгоистические.

Отсутствие целостной системы исторической социализации личности привело к тому, что исторические позиции стали обусловливаться не поведением лидеров, СМИ, партий, а собственным экономическим положением. Поэтому наиболее мощным фактором в условиях аномии оказываются экономические и политические события, изменения положения индивида.

Общество характеризуется противоречивым переплетением двух тенденций, влияющих на процесс исторической социализации.

Первая тенденция — демократизация общественной жизни, в результате которой расширяются возможности участия в общественной жизни личности и социально пассивных групп населения, повышается информированность граждан. Вторая тенденция — нарастание политической апатии, отчуждения, неверия как реакции переживающего психологическую перестройку индивидуального и массового сознания на падение жизненного уровня, крушение идеалов.

Особенности исторической социализации студентов

Историческая социализация студентов включает следующие основные направления:

¨ активное, целенаправленное формирование историей индивидуальных социальных качеств учащейся молодежи, ее социального развития;

¨ социализация и воспитание учащихся посредством усвоения ими общественно-исторического опыта;

¨ овладение студентами российской действительностью посредством усвоения соответствующих историческому процессу ценностей, норм и задач функционирования и развития общества и государства, мировоззренческой подготовки;

¨ вхождение студентов в российскую среду и интеграция в ней в результате овладения средствами и формами исторического мышления и исторического сознания, патриотического воспитания.

На таком широком социокультурном основании исторической социализации исторический компонент профессионального образования — «ключ» в современность и будущее национальной истории осознавшей себя России. Это утверждает закон истории — возрастание ее самоопределенности сознанием.

Мир вне нас становится для нас действительностью только тогда, когда он превращается в часть нашего внутреннего мира, становится субъективностью, осваивается сознанием. В истории объективируется только то, что до этого стало достоянием души человека, и побеждает только то, что до этого победило в душе человека.

Национальную идентичность как определяющую для всех доминанту, общий культурный и генетический код истории России, систему архетипов (социальности, культуры, духовности, способы их проживания в истории, кодирования и раскодирования их содержания), на базе которых происходят идентификация, как и саму историю России, определило избрание для архетипических основ национального духа преобладание этико-эстетического начала над рассудочным (типичным для Запада) — этическая праведность жизни по совести, по любви как оправдание самого бытия. Опора на эти духовные архетипы национальной души «позволяла России не только всегда побеждать, но и всегда утверждать себя в истории» [10]. Оптимальная форма общественного бытия и социальной организации в России адекватна базовым фактам ее истории — природно-климатическим и геополитическим, а также историческим и культурным традициям, особенностям национального характера и менталитета. Поэтому сила страны — в способности ее народа трансформировать ценности прошлого в реальность современности. Без этих высоких целей и сокровенных духовных ценностей, без полета мечты о сотворении мира добра, любви и справедливости (воспроизводящей эти архетепические основы генетического кода физического и исторического выживания, требовавших поддержки, коллективизма) «в России не то что быстро ехать — запрягать не начнут» [11]. Такой менталитет. Этот менталитет раскрывает и современная полемика «Национальный характер – миф или реальность?». Один из ее участников, доктор философских наук, профессор А. Хазин отмечает: «Русский народный менталитет никогда не отождествлял жизненный успех с большими деньгами. В этом главное отличие «русской идеи» от «американской мечты». Более того, душевное и телесное самодовольство прямо признается в православии бедой, а не победой человека»[12], т.к. это гордыня, что идет от православной идеи «всеобщего спасения».

Заключение

Радикальный переворот иерархии ценностей в 1990?е гг. вызвал серьезные изменения в русском менталитете. Веками на вершине русской иерархии состоял Бог, т.е. наличие совести (со?весть, присутствие в тебе Бога). На втором месте стояло государство, государство–община, поэтому его благо было неизмеримо выше отдельного личного блага. И лишь на третьем месте был отдельный человек, его неповторимая личность. Победа идеологии «общечеловеческих ценностей» вознесла на верховное место отдельную личность с ее священным правом собственности. Интересы государства отступили на второе место, а совесть стала просто «атавизмом». «Ее место заняли предприимчивость, ловкость и просто красноречие, помогающие выиграть судебный процесс и тем самым считать себя правым» [13].При новой иерархии ценностей утрата многими в своем существовании общегражданской идентичности, общегосударственного смысла, сопричастности с общенародным делом и понимания целей, которые достигаются только всем миром, усложняет и актуализирует задачи исторической идентификации, формирования исторического мышления и сознания, исторической социализации.

[1] Юнг К.Г. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее. — М., 1995. С. 72. [2] Козин Н.Г. Постижения России. Опыт историософского анализа (Серия «Национальный интерес»). — М.: Алгоритм. 2002. С. 66. [3] См.: Кургинян С.Е. Имена и реальность: обратная связь // Россия XXI. Общественно-политический и научный журнал. — 2009. — № 4. — С. 14—17, 28. [4] Там же. — С. 17, 19. [5] Кургинян С.Е. Медведев и развитие. Первый — собственно политический уровень исследуемой проблемы // Россия XXI. — 2008. — № 2. — С. 35—36; Он же. Завод под названием «чиновник» // Литературная газета. —2003. — № 1. — С. 4. [6] Отечественная история (Материалы к лекциям для слушателей ИППК МГУ) / Под ред. д.и.н., проф., зав. каф. ИППК МГУ А.И. Уткина: уч. пособ. — М., 2006. С. 405—406; Пирогов Л. Постмодернисты, Сталин дал приказ // Литературная газета. 2010. — № 1. — С. 6. [7] См.: Козин Н.Г. —Указ. соч. — С. 65—66, 281—283, 360—361, 393, 536, 585, 619. [8] См.: Там же. — С. 254. [9] См.: Соловей Т., Соловей В. Прогресс в обратную сторону // Литературная газета. — 2010. —№ 34. — С. 3. [10]. См.: Козин Н.Г. — Указ. соч. — С. 66—67, 410—412. [11] См.: Салуцкий А. Оптимизм модернизации. На фронтах информационной войны // Литературная газета. — 2010. — № 31. — С. 12; Калюжный Д. Комплекс бездушия // Там же. — № 34. — С. 14; Воеводина Т. У нас отняли идею. Либеральная идея личного успеха — это тоже идея. Но — короткого дыхания // Там же. — № 40. — С. 13. [12] Казин А. Умом «русскую идею» не понять // Там же. — № 29. — С. 13. [13] См.: Набатникова Татьяна. Спасет ли нас «общее дело» // Там же. — № 23. — С. 13.

Социализация на протяжении всей жизни

Социализация на протяжении всей жизни

Социализация — это непрерывный процесс подготовки человека к жизни в своем собственном обществе.

Цели обучения

Обсудите концепцию первичной и вторичной социализации как процесса на протяжении всей жизни, который начинается в младенчестве и продолжается в позднем взрослом возрасте

Основные выводы

Ключевые моменты

- Социализация — это пожизненный процесс наследования и распространения норм, обычаев и идеологий, предоставление человеку навыков и привычек, необходимых для участия в его или ее собственном обществе.

- Социализация — это процесс, с помощью которого человеческие младенцы приобретают навыки, необходимые для функционирования в качестве функционирующего члена своего общества, процесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека.

- Процесс социализации можно разделить на первичную и вторичную социализацию. Первичная социализация происходит, когда ребенок учится отношениям, ценностям и действиям, подходящим для людей как членов определенной культуры. На это в основном влияют ближайшие родственники и друзья.

- Вторичная социализация — это процесс обучения правильному поведению в качестве члена меньшей группы в рамках большего общества. Это модели поведения, подкрепляемые социализирующими агентами общества. как школы и рабочие места.

- Подход на протяжении всей жизни был разработан в 1960-х годах для анализа жизни людей в структурном, социальном и культурном контекстах.

Ключевые термины

- социализация : процесс познания своей культуры и того, как жить в ней.

- агент : Тот, кто обладает властью или имеет власть действовать; актер.

Социализация относится к непрерывному процессу наследования и распространения норм, обычаев и идеологий, которые наделяют человека навыками, необходимыми для участия в жизни общества. Социализация — это процесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека. Некоторые социологи говорят, что социализация представляет собой процесс обучения на протяжении всей жизни и оказывает центральное влияние на поведение, убеждения и действия как взрослых, так и детей.

Джордж Герберт Мид (1902–1994) разработал концепцию «я» на основе социального опыта. Поскольку социальный опыт — это обмен символами, люди находят смысл в каждом действии, а поиск смысла заставляет людей представлять намерения других с точки зрения других. По сути, другие — это зеркало, в котором мы можем видеть себя. Чарльз Хортон Кули (1902–1983) ввел термин «зеркало в зеркале»; самооценка, основанная на том, как мы думаем, что другие видят нас. По словам Мида, ключ к развитию себя — это научиться брать на себя роль другого.Обладая ограниченным социальным опытом, младенцы могут развить чувство идентичности только путем подражания. Постепенно дети учатся брать на себя роли еще нескольких человек. Заключительный этап — обобщенное другое; широко распространенные культурные нормы и ценности, которые мы используем в качестве ориентира для оценки других.

Первичная и вторичная социализация

Процесс социализации можно разделить на первичную и вторичную социализацию. Первичная социализация происходит, когда ребенок учится отношениям, ценностям и действиям, подходящим для людей как членов определенной культуры.На это в основном влияют ближайшие родственники и друзья. Вторичная социализация — это процесс изучения правильного поведения члена меньшей группы в рамках более крупного общества. Это модели поведения, подкрепляемые социализирующими агентами общества, такими как школы и рабочие места. Например, по мере социализации новых сотрудников в организации они узнают об ее истории, ценностях, жаргоне, культуре и процедурах.

Подход на жизненном пути

Подход на протяжении всей жизни был разработан в 1960-х годах для анализа жизни людей в структурном, социальном и культурном контекстах.Истоки этого подхода можно проследить до таких новаторских исследований, как «Польский крестьянин в Европе и Америке» Томаса и Знанецкого 1920-х годов или эссе Мангейма «Проблема поколений. «Подход на протяжении всей жизни исследует историю жизни человека и то, как ранние события влияют на будущие решения.

Подход на протяжении всей жизни : Подход на основе жизненного цикла изучает влияние социокультурного контекста на развитие человека от младенчества до старости.

Жизненный путь

Подход на протяжении всей жизни анализирует жизнь людей в структурном, социальном и культурном контекстах.

Цели обучения

Объяснять перспективу жизненного пути, поскольку она связана с развитием человека от младенчества до старости с точки зрения структурного, социального и культурного контекста

Основные выводы

Ключевые моменты

- Под подходом на протяжении всей жизни понимается подход, разработанный в 1960-х годах для анализа жизни людей в структурном, социальном и культурном контекстах.

- Подход на протяжении всей жизни исследует историю жизни человека и, например, видит, как ранние события влияют на будущие решения и события, уделяя особое внимание связи между людьми и историческим и социально-экономическим контекстом, в котором они жили.

- При более общем прочтении жизненного пути человеческая жизнь рассматривается как разделенная на этапы, которые в некоторой степени произвольны, но охватывают периоды жизни, сходные в разных культурах. Эти этапы жизни часто информируют и подкрепляются юридическими определениями этапов жизни.

Ключевые термины

- социально-экономические : относящиеся к социальным и экономическим факторам или относящиеся к ним.

- жизненный цикл : последовательность событий, ролей и возрастных категорий, через которые проходят люди от рождения до смерти, все из которых определены культурой

- возраст : зрелый возраст; особенно время жизни, когда человек обретает полные личные права и способности.

Подход на протяжении всей жизни, также известный как перспектива жизненного пути или теория жизненного пути, относится к подходу, разработанному в 1960-х годах для анализа жизни людей в структурном, социальном и культурном контекстах.Истоки этого подхода восходят к новаторским исследованиям, таким как «Польский крестьянин в Европе и Америке» Томаса и Знанецкого 1920-х годов или эссе Мангейма «Проблема поколений».

Подход на протяжении всей жизни исследует историю жизни человека и видит, например, как ранние события влияют на будущие решения и события, уделяя особое внимание связи между людьми и историческим и социально-экономическим контекстом, в котором они жили. Он утверждает, что события и роли, которые являются частью жизненного пути человека, не обязательно протекают в заданной последовательности, а, скорее, составляют общую сумму фактического опыта человека.

В более общем смысле человеческая жизнь часто рассматривается как разделенная на различные возрастные периоды, такие как младенчество, малыш, детство, юность, молодой взрослый, зрелый возраст, средний возраст и старость. Эти подразделения в некоторой степени произвольны, но обычно охватывают периоды жизни, которые отражают определенную степень сходства в развитии разных культур.

Старость : Этот человек уже в зрелом возрасте и изображает жизнь на ее последних стадиях.

Во многих странах, таких как Швеция и США, взрослая жизнь по закону начинается с восемнадцати лет.Это важная возрастная веха, характеризующаяся существенно разным отношением к человеку, который претерпевает переходный период. Это пример, демонстрирующий влияние стадий развития на правовые определения стадий жизни и, таким образом, отношения к людям на разных стадиях жизненного пути человека.

Младенец : На этом рисунке изображен человек на самых ранних этапах жизни.

Опережающая социализация и ресоциализация

Опережающая социализация возникает из желания индивида присоединиться к группе, в то время как ресоциализация навязывается индивиду группой.

Цели обучения

Объясните два шага, связанных с процессом ресоциализации, и то, как люди используют опережающую социализацию как средство для входа в желаемые социальные группы.

Основные выводы

Ключевые моменты

- Опережающая социализация — это процесс изменения отношения и поведения в рамках подготовки к смене роли.

- Процесс упреждающей социализации облегчается социальным взаимодействием с группой, к которой они стремятся присоединиться.

- Ресоциализация радикально меняет личность заключенного, тщательно контролируя его среду.

- Ресоциализация — это процесс, состоящий из двух частей. Во-первых, сотрудники учреждения пытаются подорвать самобытность и независимость жителей. Во-вторых, это систематическая попытка построить другую личность или себя.

Ключевые термины

- Социальные взаимодействия : Относится к отношениям между двумя (т. Е. Диадой), тремя (т. Е.триада) или несколько человек (например, социальная группа).

- Опережающая социализация : Опережающая социализация — это процесс, которому способствуют социальные взаимодействия, в котором не-члены группы учатся принимать ценности и стандарты групп, к которым они стремятся присоединиться, чтобы облегчить их вступление в группу и помогите им грамотно взаимодействовать, как только они будут приняты им.

Социализация с опережением

Предвосхищающая социализация — это процесс, с помощью которого лица, не являющиеся членами группы, принимают ценности и стандарты групп, к которым они стремятся присоединиться, чтобы облегчить их вступление в группу и помочь им правильно взаимодействовать после того, как они были приняты.Это включает изменение отношения и поведения в рамках подготовки к смене роли. Практики, обычно связанные с упреждающей социализацией, включают уход за телом, актерское мастерство, обучение и репетиции. Примеры упреждающей социализации включают студентов юридических факультетов, которые учатся вести себя как юристы, пожилых людей, готовящихся к выходу на пенсию, и мальчиков-мормонов, готовящихся стать миссионерами.

Опережающая социализация была впервые определена социологом Робертом К. Мертоном.Он берет свое начало в исследовании вооруженных сил США в 1949 году, в ходе которого было обнаружено, что рядовые, которые смоделировали свое отношение и поведение по образцу офицеров, имели больше шансов получить повышение по службе, чем те, кто этого не сделал.

Когда людям блокируют доступ к группе, к которой они могли бы присоединиться, они отвергают ценности и нормы этой группы. Вместо этого они начинают упреждающий процесс социализации с группами, которые к ним более восприимчивы. Одним из примеров этого является случай экономически неблагополучных подростков, которые стремятся стать торговцами наркотиками, а не профессионалами.В то время как некоторые критики утверждают, что у этих людей отсутствует мотивация, некоторые социологи говорят, что они просто прагматично корректируют доступные им возможности.

Ресоциализация

Ресоциализация определяется как радикальное изменение личности человека путем тщательного контроля его окружения. Все учреждения стремятся радикально изменить личность жителей путем преднамеренного манипулирования окружающей их средой. Ключевые примеры включают процесс ресоциализации новобранцев в вооруженные силы, чтобы они могли действовать как солдаты (или, другими словами, как члены сплоченного подразделения), и обратный процесс, в котором те, кто привык к таким ролям, возвращаются в общество после увольнения из армии.Ресоциализация может также потребоваться от заключенных, которые вышли из тюрьмы и нуждаются в акклиматизации к гражданской жизни.

Ресоциализация — это процесс, состоящий из двух частей. Во-первых, сотрудники учреждения пытаются разрушить самобытность и чувство независимости жителей. Стратегии включают в себя принуждение людей к отказу от всего личного имущества, единообразной стрижке и ношению стандартной одежды. Независимость можно подорвать, подвергнув жителей унизительным и унизительным процедурам.Примеры включают обыск с раздеванием, снятие отпечатков пальцев и замену имен жителей серийными номерами или кодовыми именами. Во-вторых, ресоциализация включает в себя систематические попытки построить другую личность или себя. Обычно это достигается с помощью системы вознаграждений и наказаний. Возможность прочитать книгу, посмотреть телевизор или позвонить по телефону может стать мощным стимулом к согласию. Конформность возникает, когда люди меняют свое поведение, чтобы соответствовать ожиданиям авторитетного лица или ожиданиям более широкой группы.

Уроки игры на гитаре : Молодая женщина общается со своим профессором в ожидании связи с другими гитаристами

Этапы социализации на протяжении жизни

Процесс социализации можно разделить на два основных этапа: первичная социализация и вторичная социализация.

Цели обучения

Приведите примеры того, как происходит процесс социализации на протяжении всей жизни человека.

Основные выводы

Ключевые моменты

- Жизненный процесс социализации обычно делится на две части: первичную и вторичную социализацию.

- Первичная социализация происходит в раннем возрасте, в детстве и подростковом возрасте. Это когда человек развивает свою основную идентичность.

- Вторичная социализация происходит на протяжении всей жизни человека, как в детстве, так и по мере знакомства с новыми группами. Это включает в себя более конкретные изменения в ответ на приобретение нового членства в группах и новых ролей, а также на иную структуру социальных ситуаций.

- Некоторые из наиболее важных участников процесса социализации: родители, опекуны, друзья, школы, братья и сестры или другие члены семьи, социальные клубы (например, религиозные или спортивные команды), партнеры по жизни (романтические или платонические) и коллеги.

Ключевые термины

- вторичная социализация : Социализация, которая происходит на протяжении всей жизни человека, как в детстве, так и при встрече с новыми группами, требующими дополнительной социализации.

- первичная социализация : Социализация, которая происходит в раннем возрасте, в детстве и подростковом возрасте.

Социализация — это жизненный процесс, который обычно делится на две части: первичную и вторичную социализацию.